小鹏爆发的车子是P7,滑铁卢是G9。

平心而论,G9是一台很棒的车子,这台车的翻车不在于产品,在于定价,一个是太高,另一个是太乱。

定价的背后是成本,下面的人告诉何小鹏,这台车的成本就是这么高。成本限制了定价,而定价导致市场溃败。

G9之后,小鹏的路就开始举步维艰,这个时候CEO该做什么?

很多的新势力在产品销量不信的时候会找各种理由,怪用户不懂,怪行业不发展,怪友商抹黑,就是不怪自己。

何小鹏没这么做,把目光转向了内部,去找到底为什么?

钢材是一个典型的例子,原来CEO以为的本该如此并非本该如此。

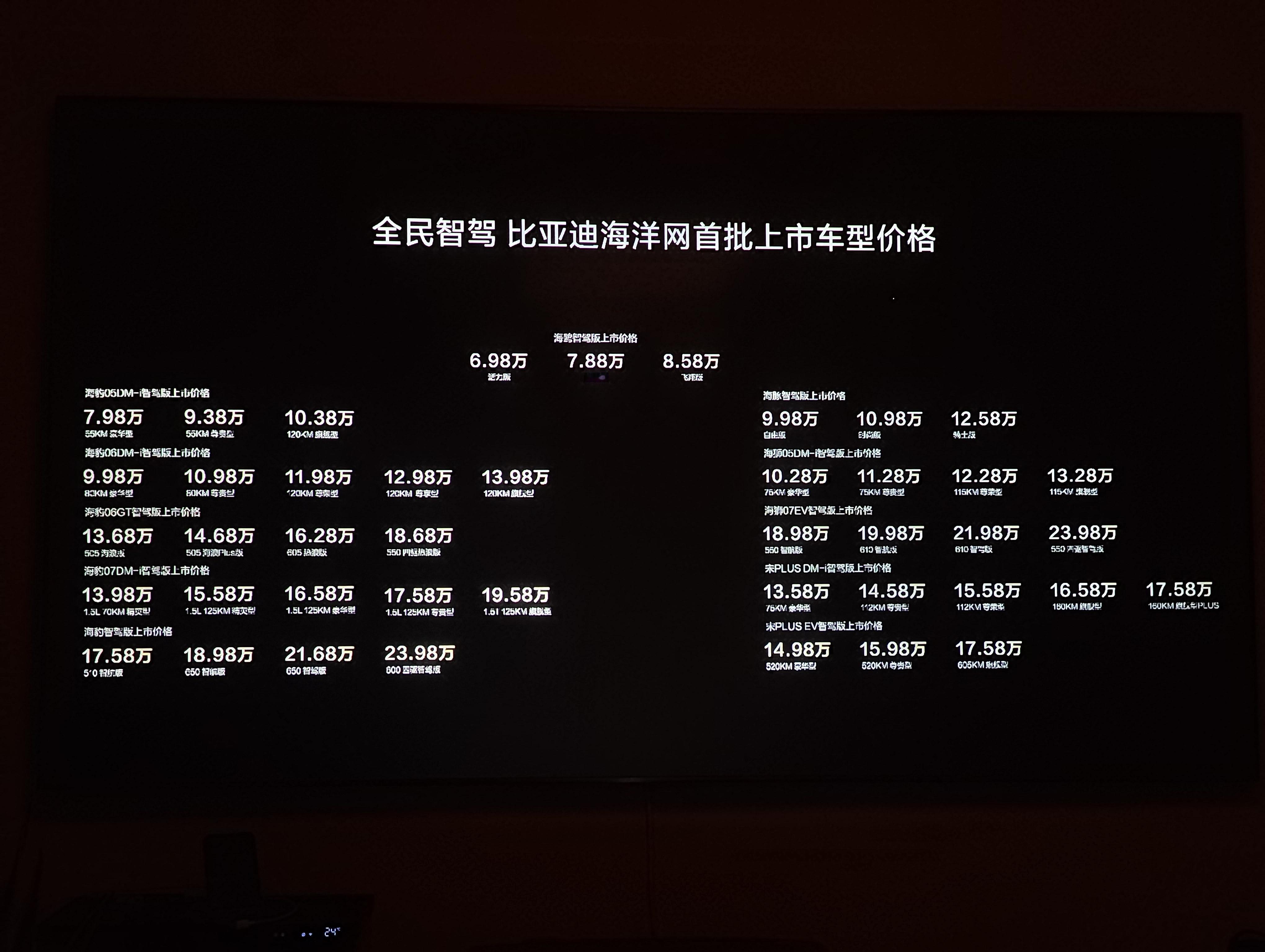

去年底从Mona M03开始,小鹏开启了逆袭之路,逆袭的核心是三个,一是产品定义的路走对了;二是定价策略务实了,三是成本降下去了。

而根子在于何小鹏向内的大刀阔斧的改革,王凤英很重要,但如果何小鹏不变,十个王凤英也改变不了什么。

过去两年里,车圈舆论有个很奇葩的事情,各家开始比拼法务,业绩不好都是友商黑的,所以法务才是业务顽疾的大力丸。

越是业绩不好,越是重拳出击,重拳出击了,业绩还是不好,那还是法务不够努力,继续加码。

我不是想说车企不该用法律手段,我想说的是,舆论,尤其是黑公关,没有那么强大的能力,企业绝大部分时候遇到的问题,根子其实在自身。

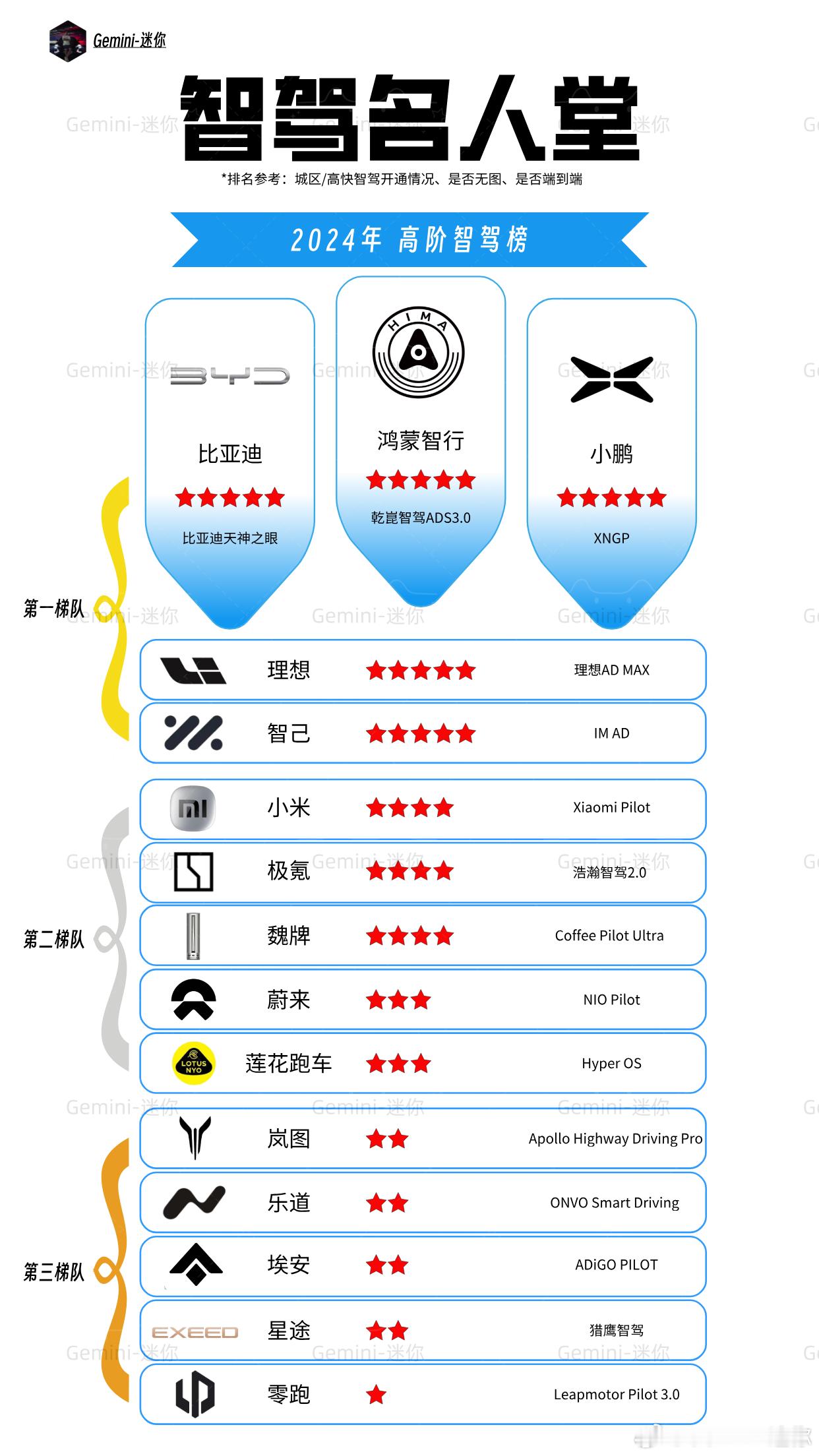

当下新势力里,鸿蒙智行不算,表现最好的是四家,理想、小鹏、零跑和小米。小米属于雷总太强了,不做讨论。

剩下的三家,都有一个非常有意思的事儿,遇到问题第一是向内求因,而不是向往。

理想去年Mega是真的被黑惨了,可能在整个车圈,没有比Mega更惨的案例了。

然后李想去做的最重要的事儿是什么?

不是去查Mega到底是被谁黑了,而是果断进行内部战略调整,Mega降级,纯电延后,强攻智驾,力保L6。

小鹏也是一样。

表层来看,是Mona M03和P7+的价格打到位了,市场起飞。

然而如果小鹏的成本降不下来,这样的价格就只能是巨亏,饮鸩止渴。

价格战真正残酷的点在于,你得活着去打,而不是竭泽而渔,自爆去打。

要后者去打价格战,成本控制能力才是真正的竞争力所在。

比亚迪牛逼,他的成本控制能力极强,大家归结于比亚迪的规模效应和垂直整合能力,这没错。

但小鹏也能够做到成本控制能力的飞跃,只能说明一件事儿,大多数新势力成本控不住,本质其实不是真的控不住,是过程中的蛀虫太多了。

何小鹏的这篇专访很长,说得也很实在。

这篇文章里大家读到的是何小鹏的逆袭之路,更是读出了行业乱象的根本,大家第一个想到的是那家一年亏200亿的企业。

这200亿,真的是一种必然么?

何小鹏说了很多的话,很多我觉得都是经典,苦口良药。

只有赚钱了才能花钱,不懂供应链是不可能管的好供应链的,企业家和资本家是两码事儿,CEO应该做CEO该做的事情……

然而,这所有的,说起来很容易,做起来,可能真的是如鱼饮水,冷暖自知了。

去年这个时候我是极度不看好小鹏的,我觉得当初的新势力三傻里,小鹏是第一个完蛋的。事实上,如果小鹏没有这一段的大刀阔斧,我觉得他离极越也不会很远了。

Mona M03之后,我的观点一百八十度转弯。

这台车给我的震撼是极大的,要比P7+大。

Mona M03第一件事儿做的好的事儿是,真正想清楚了大多数用户到底想要什么。

在过去,20万以下价位基本都是轿车的天下,小车为主。

但这不是因为用户喜欢轿车,需要小车,是在预算不足之下,只能妥协。以及,轿车和SUV,他们区隔的根本不是企业定义,而是用户需求。

Mona M03是什么车?轿车?你什么时候见过这么大后排空间和后备箱空间的轿车?

SUV?你什么时候见过风阻这么低,能耗控制这么出色的SUV?

而实际上,这个车叫轿车或者SUV不重要,重要的是续航、能耗和大空间,这是用户需要的,产品满足了。

Mona M03做的第二件事儿是价格真的打到位了,价格打到位说明成本真的降下来了。

第三件事儿,极速爆产能,交付跟上了订单,声量也转换成了业绩。

我在微博上说,过去半年里,小鹏和蔚来境遇最大的差别点是,何小鹏真的去做企业家了,而李斌还在做梦。

键盘是随意的,但资本是足够理性的,虽然资本决策会有错误的时候,但不是傻子。

所以把Mona M03打到15万以下,被诟病毁了品牌的小鹏,市值是号称中国豪车第一品牌的蔚来的接近2倍了。

事儿不是靠说出来的,是靠做出来的。

从这个角度来说,小鹏这半年的转变堪比小米2017年的大逆袭了。

不得不说,牛逼!

![比亚迪得罪了太多人了[doge]](http://image.uczzd.cn/16708887116049962282.jpg?id=0)