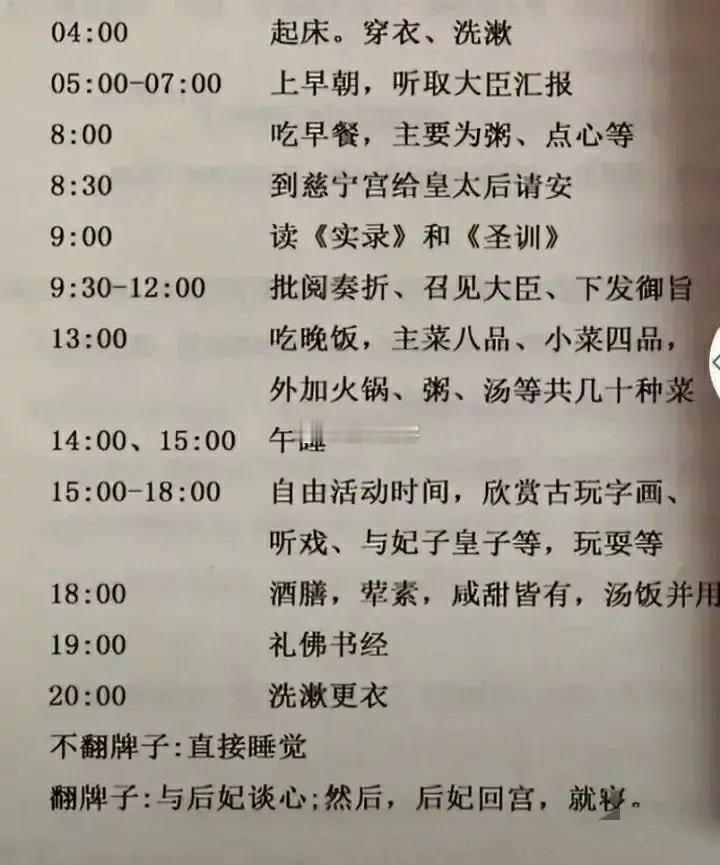

公元1751年,79岁的张廷玉被抄家,竟然搜出了360000两银子。乾隆冷笑一声:“看看,这就是你们所谓的清官。”可当乾隆看完账本之后,他脸色铁青,不仅将360000两银子送了回去,还遵守承诺,让张廷玉配享太庙。 清朝统治中国近三百年,绝大多数皇帝都在努力推行满汉一体的政策。在他们看来,只有让满族和汉族和谐相处,才能实现长治久安的统治目标。 但在这个传统中,乾隆皇帝却成了一个显著的例外。自从登基以来,他就格外注重强调满族的特权地位,并且有意识地疏远朝廷中的汉族大臣。 在乾隆眼中,满族不仅是统治者,更是一个需要特殊保护的群体。他认为,只有保持满族的独特性和优越地位,才能确保清朝统治的稳固性。 这种治国理念与他的祖父康熙、父亲雍正有着根本的不同。康熙和雍正在位期间,都致力于消除满汉之间的隔阂,重用了大量有才能的汉族官员。 在这样的政治氛围下,像张廷玉这样位居高位的汉族重臣,自然成了乾隆的眼中钉。作为雍正皇帝最倚重的汉臣,张廷玉历经康熙、雍正两朝,声望显赫。 雍正临终前,不仅任命张廷玉为辅政大臣,还破例允许他死后配享太庙,这样的殊荣在清朝历史上极为罕见。但这份荣耀在乾隆年间却逐渐变成了一种政治负担。 乾隆对汉族官员的态度,使得朝廷中的满汉矛盾日益加深。许多汉族官员开始感受到来自皇帝的压力,他们的仕途发展受到限制。 在这种形势下,张廷玉的处境越发艰难。他虽然保留着显赫的官职,但实际上已经被排挤到了权力的边缘。 乾隆的这种政策改变,不仅影响到了张廷玉个人,更在整个官场掀起了一场暗流涌动的政治风波。满族官员的地位开始上升,而汉族官员则不得不更加谨慎地经营自己的仕途。 公元1751年,乾隆遭遇了一场巨大的打击,他最宠爱的长子永璜意外病逝。在这个皇家悲痛的时刻,79岁高龄的张廷玉却再次提出告老还乡的请求。 这个时机的选择,在乾隆看来无异于火上浇油。张廷玉作为永璜的老师之一,在这个时候提出告退,被乾隆视为一种不近人情的举动。 对于一个刚刚失去爱子的父亲来说,这确实是一个极为敏感的时刻。乾隆当即拍案而起,命令钦差大臣德保带领两百多名官兵,前往张廷玉的府邸进行搜查。 这次抄家行动表面上是因为张廷玉的"不当"行为,但实际上却暗藏着更深的政治意图。乾隆希望通过这次行动,找到一些可以彻底打倒张廷玉的证据。 当德保率领官兵进入张府时,一场彻底的搜查随即展开。从书房到厨房,从地窖到阁楼,没有一处被放过。 搜查的结果让所有人都大吃一惊。在张廷玉的家中,官兵们发现了数量惊人的白银,总计达到三十六万两。同时,还搜出了大量的皇家赏赐物品。 这个发现让乾隆看到了打击张廷玉的机会。一个自称清廉的大臣,家中竟然藏有如此巨额的财富,这无疑是一个可以大做文章的把柄。 但是,德保的搜查并没有到此为止。按照乾隆的密令,他们更加关注的是张廷玉的书信往来和私人文件。 在清朝的政治环境中,文字狱是一个常见的打击政敌的手段。一封措辞不当的私人信件,就可能成为定罪的证据。 在整个清朝历史上,张廷玉始终奉行着一个处世哲学:"万言万当,不如一默"。这句话的意思是说,说再多的正确话,也不如保持沉默来得安全。 这种谨慎的态度在抄家事件中得到了充分的体现。近三十年来,张廷玉几乎没有留下任何可能被人利用的文字记录。 他对皇权的恭敬态度体现在每一个细节中。张廷玉将皇帝每次的赏赐都详细记录在案,包括时间、数额和来由。 这些账目记录成为了他最有力的自证。从康熙到雍正,再到乾隆,每一笔赏赐都清清楚楚,明明白白。 在查看了这些账目之后,乾隆不得不承认张廷玉的清白。那些看似巨额的财富,实际上都是历代皇帝的恩赐。 据记载,仅在雍正在位期间,张廷玉就得到过七次重大赏赐。每次赏赐的数额都在数万两白银以上,最少的一次也有两万两。 这种谨慎的处世方式,让张廷玉在朝堂上走出了一条独特的生存之路。即便在满汉矛盾最为尖锐的时期,他也能保全自身。 乾隆面对这样的结果,不得不做出退让。他不仅将抄家获得的财物全部归还,还不得不为这次行动做出解释。 最终,乾隆将这次抄家事件归咎于德保对圣旨的误解。这个说法虽然牵强,但却给了双方一个台阶下。 更重要的是,乾隆遵守了允许张廷玉配享太庙的承诺。这个决定证明了即便是在政治斗争最激烈的时候,一个谨慎的官员依然可以保住自己的体面。 张廷玉的故事给后人留下了深刻的启示。在专制政体下,一个官员要想保全自己,不仅需要清正廉洁,更需要极高的政治智慧。 五年后,84岁的张廷玉在平静中离世。他的一生经历了清朝最辉煌的三个朝代,见证了无数权力更迭。 在这个过程中,他始终保持着自己的处世之道。不争不抢,但也不轻易退让,在夹缝中走出了一条独特的生存之路。