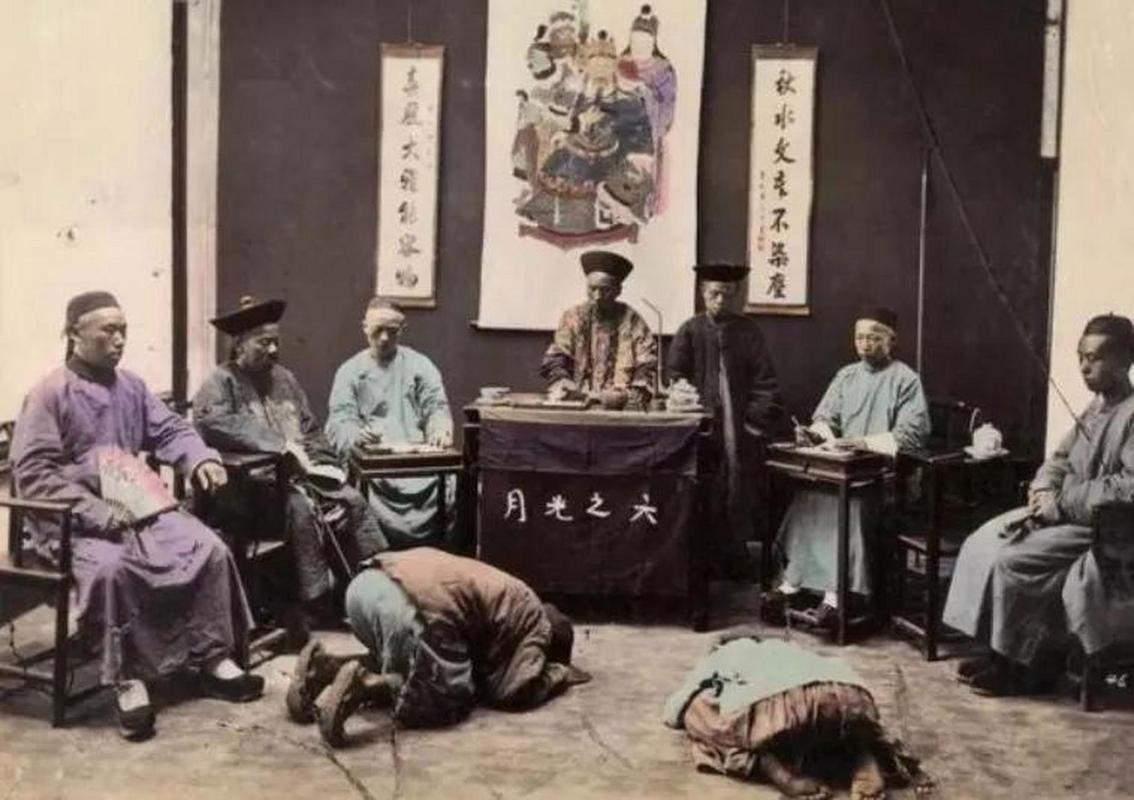

在古代,法律体系与现代有着天壤之别,打官司的过程往往充满了复杂和繁琐的程序。尽管古代的法律制度在当时具有一定的合理性,但对现代人而言,其中的一些诉讼流程显得颇为奇葩,甚至让人哭笑不得。 在古代,诉讼的门槛设置得相对较高,特别是在古代中国,尤其是在封建社会时期,普通民众想要提起诉讼,进行法律上的争辩,并非是一件容易的事情。 他们必须经历一个前置的调解过程,这个过程通常要求他们求助于家族中的长辈或者地方上的乡绅来进行调解。只有当这些调解努力宣告失败,无法达成和解时,普通百姓才有机会进入正式的诉讼程序。 这种做法在一定程度上有效地减少了诉讼案件的数量,因为它鼓励了通过非正式的途径解决纠纷。 然而与此同时,它也限制了民众通过法律途径解决问题的自由,使得那些无法通过调解解决的纠纷当事人,在寻求法律援助和公正裁决方面面临更多的障碍。 古代诉讼的程序异常复杂。诉讼人需要先向官府提交诉状,这个过程被称为“呈递状纸”。状纸必须详细陈述案件的来龙去脉,包括时间、地点、人物、事件经过等关键信息。 由于古代文盲率较高,普通百姓往往需要请人代写诉状,这无疑增加了诉讼的成本。 诉状的格式和用词都有严格的要求,稍有不慎,就可能被官府驳回。如果用词不当或者格式不符合规定,官府的官员可能会认为诉讼人缺乏对法律的尊重,从而导致案件无法得到公正的审理。 诉讼人在准备状纸时必须格外小心,确保每一个细节都符合官府的要求,以避免不必要的麻烦和延误。 在向法院提交诉状之后,诉讼人将不得不经历一系列复杂的审前程序。在历史上的宋代,存在一种特别的制度,名为“保状”。 根据这一制度,诉讼的双方当事人各自需要找到担保人,以确保在诉讼进行期间,他们不会逃跑或者以其他方式干扰诉讼的正常进行。 这种做法虽然在一定程度上有助于确保诉讼的顺利进行,但同时也给当事人带来了额外的经济和社交负担。 当正式开庭的时刻到来时,诉讼双方当事人必须按照官府所指定的时间和地点出庭。在古代,庭审过程通常是公开进行的,这意味着围观的群众可以自由地出入法庭,这种做法在一定程度上确保了审判过程的透明度。 庭审过程中的种种规定和要求往往令人感到荒谬和难以接受。诉讼双方在陈述案情时必须跪在地上说话,这种姿势不仅让人感到不舒服,而且无疑增加了诉讼人的心理压力,使得他们在陈述事实时可能感到更加紧张和不安。 在庭审过程中,古代法官往往依赖于口供和证人的证词,而对物证的重视程度较低。 这导致了诉讼过程中证人证词的重要性被无限放大,有时甚至会出现通过威逼利诱证人改变证词的情况。 而且古代法官在审理案件时,往往具有较大的自由裁量权,这使得判决结果在一定程度上取决于法官的个人意志。 在判决之后,古代诉讼流程并未就此结束。如果诉讼双方对判决结果不满,他们可以申请复审或上诉。但是上诉的过程同样复杂且漫长。 在某些朝代,上诉需要逐级上报,直至中央朝廷,这无疑增加了诉讼的时间成本和经济成本。 除了上述流程外,古代诉讼中还有一些奇葩的规定。在唐代,有一种名为“登闻鼓”的制度,允许百姓在官府不受理其案件时,直接击鼓鸣冤。 这种做法虽然为百姓提供了一条申诉的途径,但也容易被滥用,导致官府的工作效率降低。 古代诉讼流程的复杂和繁琐,反映了当时社会对法律的重视程度以及对秩序的维护。尽管这些流程在当时具有一定的合理性,但对现代人而言,其中的许多规定显得颇为奇葩,甚至让人哭笑不得。 然而,正是这些看似荒诞的诉讼流程,构成了古代社会法律体系的重要组成部分,为我们今天了解历史提供了独特的视角。