1963年,林彪的未婚妻汪静宜病逝后,人们在她的遗物中发现了一笔巨款,这是林彪送给她的,可这笔钱,汪静宜却是分文未动!

1963年湖北黄冈,一位平凡的女性汪静宜因病离世。在整理她简陋的遗物时,人们发现了一叠保存完好的钞票,数额巨大,在当时足以改变一个普通家庭的命运。

但这笔钱,汪静宜分文未动。这笔钱的来源,以及她为何至死不曾使用,将我们带回一个动荡年代,一段令人唏嘘的爱情故事。

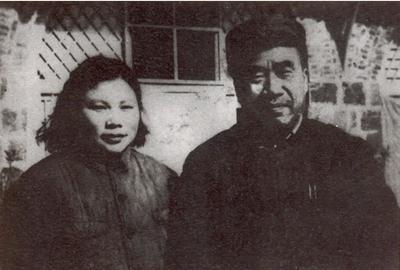

林家和汪家都是黄冈本地的家族。汪家经济条件相对优越,属于小康水平,而林家则较为普通。尽管两家经济状况存在差异,但两家父亲是挚友,经常来往。这种紧密的联系,为后来发生的故事埋下了伏笔。

林彪和汪静宜的出生日期仅相差一天,这在那个年代被视作一种特别的缘分。两家父母一合计,便为这两个孩子定下了娃娃亲。汪家虽然重视物质生活,但在思想上却相对保守,“女子无才便是德”的观念根深蒂固,汪静宜因此未能接受教育。

林彪在成长过程中接受了新式教育,对父母包办的婚姻十分抗拒。当他第一次被父亲带到汪家,预见到自己未来的生活时,便萌生了离开的念头。他无法接受这种被安排的人生,渴望掌握自己的命运。

不久之后,林彪毅然离开家乡,前往广州报考黄埔军校。这对他来说,不仅是追求个人理想的选择,也是逃避这桩婚事的无奈之举。他加入了中国共产党,投身革命的洪流,从此与家人断绝了联系。

汪静宜在家乡默默地等待着林彪的归来,尽管她对这桩婚事并没有多少了解,甚至没有与林彪正式见过面。在那个年代,女性的命运往往被家庭和传统观念所束缚,她没有选择改嫁,而是默默地承担起照顾林家父母的责任,以林彪未婚妻的身份生活。

随着时间的推移,汪家的经济状况逐渐衰落。新中国成立后,汪静宜和妹妹只能依靠手工制作鞋子来维持生计,生活十分拮据。

离开家乡的林彪,在革命的道路上不断成长。他参加了南昌起义,经历了艰苦卓绝的长征,并在延安担任抗日军政大学的校长。在动荡的年代,他全身心投入革命事业,无暇顾及个人情感。

为了彻底断了家里的念想,林彪在延安与刘醒民结婚,并将结婚照寄回老家。这无疑是对汪静宜的又一次打击,但她依然没有放弃等待。

新中国成立后,林彪率领四野挥师南下,终于有机会回到阔别已久的家乡。此时的他已与叶群结婚,而汪静宜依然在家乡等待。得知汪静宜的情况后,林彪内心五味杂陈,既有愧疚,也有无奈。

他曾想与汪静宜见面,当面表达歉意,并给予经济上的帮助。但汪静宜却选择了回避,或许是不愿面对这残酷的现实,或许是依然保留着对林彪的一丝情愫。林彪最终只得托人送去了一笔数额可观的钱款,希望能够改善汪静宜的生活。

1963年,汪静宜因病去世。人们在整理她的遗物时,发现了那笔林彪托人送来的钱,分文未动。这一发现令人震惊,也让人感慨万千。汪静宜用自己的一生,诠释了对承诺的坚守,也展现了在时代洪流中女性的无奈与坚韧。

这笔钱,是林彪对汪静宜的愧疚,也是汪静宜对这段感情最后的回应。她没有使用这笔钱,或许是因为内心深处依然无法释怀,或许是希望以此保留最后一丝尊严。