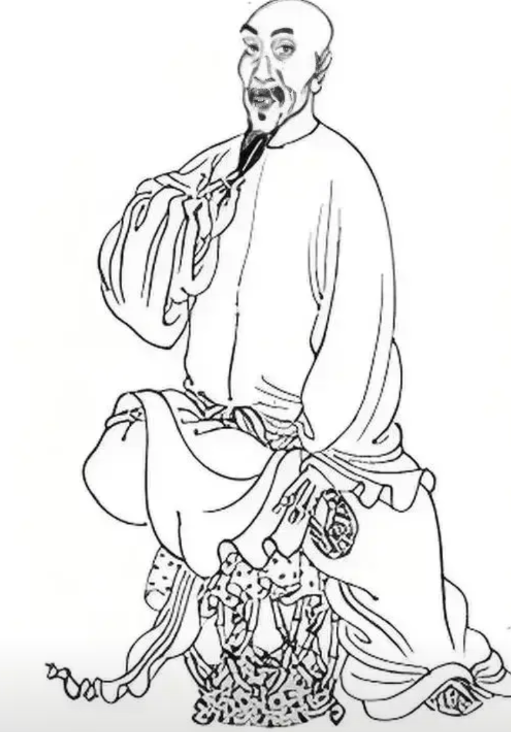

1966年11月12日,孔林遭遇了严重的破坏,孔子墓成了众矢之的,人们出于强烈的好奇心将墓穴挖开,结果发现里面除了普通的黄土,别无他物。 信息来源:中国新闻周刊——孔子坟墓1966年遭红卫兵砸毁陪葬品被抢挖殆尽孔林绝非仅仅是一片墓地,其更似一个满盈神秘色彩之地,各类传说与故事于此相互交织。 据说孔子当年亲自选定了这块风水宝地,并预言“秦人挑河”,数百年后秦始皇果然在墓前挖了一条洙水河,无意中完善了孔林的风水格局,这在当地被传为一段奇谈。 亦有人称,孔林蛇鼠不犯、乌鸦不栖,盖因孔子生前至仁,曾施救于乌鸦,乌鸦感其恩义,遂世世代代守护这片圣地。 这些故事真假难辨,却为孔林增添了神秘色彩,也反映出孔子及其思想在民间的影响力。 司马迁游览孔林时,不禁感叹:“真是巍峨壮观,走在这里都感觉在行走在圣人的足迹上,”这话让孔林显得更加神秘了。 外姓人安葬祖先,孔家祖坟占据风水宝地等等说法,都赋予了孔林更深的文化内涵。 最初只是一座简单的墓地,随着孔子后裔的安葬以及其地位的不断提高,历代帝王不断加封赐地,孔林逐渐扩大,最终形成了中国规模最大、保存最完整的家族墓园,占地近200万平方米。 家族规矩里,没成年的孩子、被判死刑的人和嫁出去的孔家女子,都不能埋进孔家的墓地,这就是所谓的“三不能埋”。 孔林绝非孔氏家族单纯的墓地,而已然成为儒家文化的象征,因历代帝王推崇,其地位愈发显赫。 孔林内大树葱茏,荫翳蔽日,碑石星罗棋布,诸多碑文皆出自李东阳、严嵩、翁方纲、何绍基等书法大家之手笔,因而孔林堪称全国著名碑林之一。 清朝的康熙皇帝非常尊重儒学,他不仅多次亲自前往孔庙进行祭祀,甚至在拜谒孔子墓时,也对墓碑上刻着的“大成至圣文宣王”这一尊称表示了极大的敬意,而当时的皇帝是“天子”,地位高于“王”,使得康熙皇帝在行礼时犹豫不决,这段故事也体现出当时尊孔的社会氛围。 1966年,对中国来说是一个特殊的年份,在那个动荡的年代,许多传统文化遭到破坏,孔林也未能幸免。 11月12日,一些人手持工具来到孔林,大声呼喊口号,直接朝孔子的墓地走去,孔林和孔庙、孔府齐名,是“三孔”中的关键一环,在我们传统文化里地位可不一般。 一番努力挖掘后,墓门终被推开,然而其中空空如也,不见传说中的金银财宝,亦寻不到任何遗骸。 挖掘结束后,现场一片狼藉,一位老守林人默默注视着这一切,最终转身离去,他的背影似乎也象征着一个时代的结束。 孔林于此次事件中所遭受的破坏不可逆转,这不仅是物质层面的损毁,更是精神上的沉重打击,仿若在中国文化史上划开一道难以愈合的伤疤。 挖掘孔林的事件固然令人痛心,但它也促使我们反思:文化的价值究竟是什么? 孔林不仅因为埋葬了孔子而知名,还因为它汇聚了悠久的历史文化,那些古碑、古树,都铭刻着历史的印记,诉说着中华文明的故事,孔子的仁爱、智慧,通过这些无声的载体,代代相传。 在这个信息满天飞的时代,文化传承正遭遇着前所未有的挑战,孔林的遭遇告诉我们,我们得好好爱护老祖宗留下的东西,别忘了历史,过去的事没法更改,但我们可以从历史中学到经验,别再走老路了。 ?那些未解之谜,那些尘封的历史,仍然等待着我们去探寻,孔林的每一块石头、每一棵树,都承载着厚重的历史,它们在无声地诉说着过去,也指引着未来。 站在今天,我们应该以更加开放和包容的心态去看待这段历史,从中汲取智慧,为文化的传承和发展贡献自己的力量。 孔林既象征着中华文化的源远流长,又象征着我们对未来的憧憬与希望。