在中国,结婚买房似乎早已成为一种“刚需”,父母为子女操办婚房已经是社会普遍现象。然而,在美国的白人家庭中,这种现象几乎不存在,甚至从未被他们纳入生活规划。并不是因为美国父母更注重年轻人的独立能力培养,而是房子在他们的婚姻体系中根本没有必要性。不买婚房,不啃老,背后是两种截然不同的观念冲突,也折射出文化环境的差异。

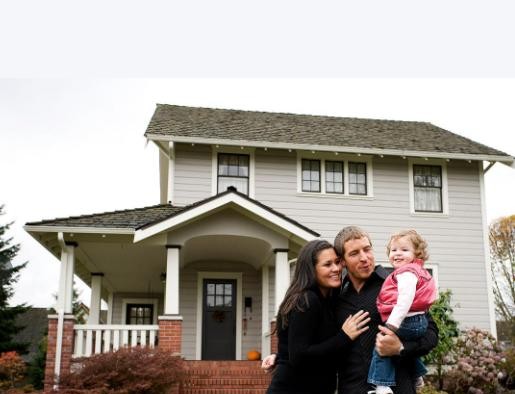

从实际生活来看,美国的结婚模式有着天壤之别。房子在中国的大部分家庭眼中是稳固婚姻关系的基石,甚至已经成为一段婚姻能否顺利开启的“入场券”。而美国大部分年轻人并没有这种执念,在他们的文化观念中,感情才是婚姻的核心,经济条件并不会制定苛刻的门槛。即便婚后经济紧张,他们也更倾向于租房居住,而不是因为压力过大而去硬性购买房屋。再加之美国高昂的房产税和房价波动的经济压力,更让很多家庭选择回避买房这件事情。相比之下,在美国人看来,租房授权了更高的生活自由度,比如根据工作地点方便搬家,减少冗余支出等,这样的模式在他们眼中完全可以满足婚姻的居住需求。

深究其背后的原因,不难发现,这是两种社会环境和文化观念的交汇处。中国传统文化中对“家”的观念十分深厚,买房与安家是紧密挂钩的,父母为子女提供经济支持是家庭责任的一部分。而美国崇尚个人主义,他们认为成年人就该学会为自己的未来负起全责,巴别塔一样的房子并不一定是幸福与责任的象征。更重要的是,美国人的婚姻观天生带有务实与风险分摊的理念,追求两人感情的平等与共鸣,而非婚礼形式的“仪式感”或资产攀比的压力。因此,对于美国的白人父母来说,为子女买婚房这件事显得多余且低效。他们更愿意把资源留给自己享受晚年,而不是卷入下一代的婚姻与经济圈。

每一种文化都有其独特的风貌,没有对错之分。对中国人来说,父母能为儿女买婚房意味着爱与牺牲;对美国人来说,与其为房子奔波一生,不如在经济压力和情感关系之间找到一个更温和的平衡点。或许透过这些差异,我们可以看懂更多关于家庭观念与责任感的智慧,也学会在现实与理想之间构筑属于自己的幸福生活。毕竟,房子只是生活的一部分,而生活的本质终归是自由与快乐的追求。