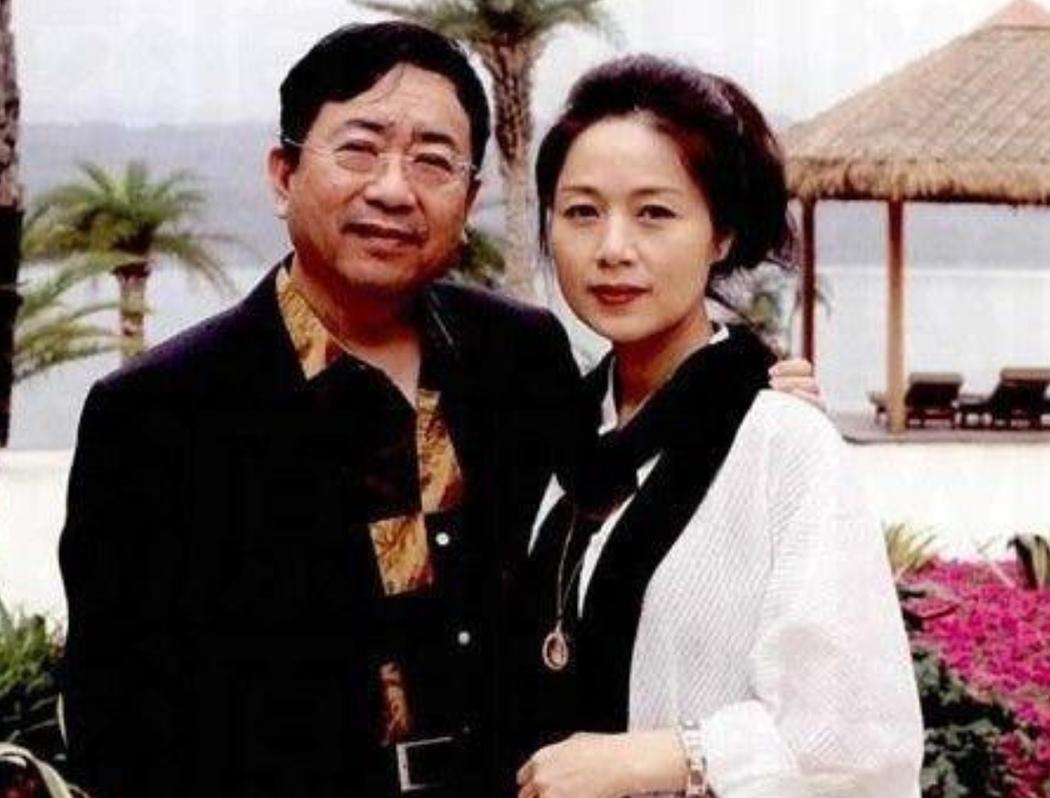

1992年,余秋雨二婚娶了小16岁的女明星马兰。新婚当夜,余秋雨向妻子提出了一个很多女人都无法接受的要求。没想到,马兰毫不犹豫地答应了。 1992年的上海,秋意正浓。在一处典雅的婚礼现场,文化界和戏剧界的众多名流齐聚一堂。这一天,著名文化学者余秋雨与黄梅戏表演艺术家马兰举行了他们的婚礼。婚礼虽不铺张,却处处彰显着文人雅士的格调。宾客们举杯相贺,谈笑间尽是对这对新人的祝福。 这场婚礼在当时引起了不小的关注。余秋雨作为上海文坛的重要人物,其文化散文在读者中具有广泛影响力。联合国中文组组长何勇曾给予余秋雨极高的评价,认为他为中国文化的传播做出了卓越贡献,是引领读者了解世界文明的重要向导。而新娘马兰则是当时颇负盛名的黄梅戏表演艺术家,在86版《西游记》中饰演过唐僧的母亲,这个角色让她获得了更多观众的认可。 他们的相识要追溯到不久前拍摄的戏剧《遥指杏花村》。在剧组期间,两人因共同对戏曲艺术的热爱而结缘。余秋雨欣赏马兰在艺术上的造诣,而马兰也被余秋雨深厚的文化底蕴所吸引。尽管两人年龄相差16岁,但在艺术的交流中,这道年龄的鸿沟似乎并不存在。 然而,在这场备受瞩目的婚礼背后,也有着外界难以理解的声音。余秋雨刚刚结束了与前妻李红长达13年的婚姻,而这段新的姻缘来得如此迅速。但对于两位艺术家而言,他们选择了用行动证明这份感情的真挚。 婚礼结束后的深夜,在新房里,余秋雨向马兰提出了一个不寻常的请求。他希望暂时不要有自己的孩子,而是把精力都放在对他前妻所生女儿的培养上。这个要求对许多新婚妻子来说都难以接受,但出人意料的是,马兰不仅欣然应允,还主动提出要为这个女孩规划更好的未来。 这一幕成为了他们婚姻生活的一个重要转折点。马兰的大度和胸襟,让余秋雨深受感动。在后来的岁月里,他多次提到这个细节,用"知我者,马兰也"来表达对妻子的赞赏。这个新婚之夜的约定,不仅体现了两个艺术家超越世俗的情怀,也展现了他们对家庭责任的独特理解。 从某种程度上说,这个特殊的要求反而成为了见证他们感情深度的一个标志。在当时的社会环境下,一个继母如此爽快地接受并关爱继女,确实需要极大的勇气和胸怀。这也许正是余秋雨选择马兰作为人生伴侣的重要原因之一。 在这个秋夜里达成的约定,为这对新人的未来生活埋下了温暖的伏笔。尽管外界的质疑声不断,但他们选择用实际行动来回应,用时间来证明这份感情的价值。 要理解余秋雨和马兰的这段姻缘,还需要回溯到更早的时候。在余秋雨事业刚有起色的年代,他与第一任妻子李红的相遇颇具戏剧性。当时的李红还是上海戏剧学院的在校生,年轻貌美,对文学充满热忱。在几次偶然的相遇后,两人很快坠入爱河。 这段感情来得热烈而执着。尽管李红的家人并不完全认同这段感情,但她仍然选择了与余秋雨共同生活。婚后不久,一个可爱的女儿的降生,似乎让这个家庭更加完整。然而,十三年的婚姻时光,最终还是走向了终点。这段婚姻的结束,也为后来的争议埋下了伏笔。 当余秋雨与马兰的婚讯传出后,舆论的反应远比预期的激烈。各路媒体的批评文章如雪片般飞来,据统计竟多达一千八百余篇。这些批评涉及方方面面,有的质疑两人的年龄差距,有的则对婚姻的时机提出异议。面对这样的境况,余秋雨的好友王蒙曾半开玩笑地表示,这或许是因为马兰太过出色而引来的议论。 然而,面对纷至沓来的质疑声,这对新人选择了一种独特的应对方式——保持沉默。他们没有对各种言论做出回应,而是专注于经营自己的家庭生活。余秋雨后来在文章中写下"马行千里,不洗尘沙"这八个字,既是对妻子的赞美,也是对外界质疑的最好回应。 马兰对继女的关爱,很快就超出了新婚之夜的承诺。她不仅在生活上关心照顾这个女孩,还在教育和未来规划上投入了大量心血。这种无私的付出,让原本可能复杂的继母与继女关系变得融洽而温暖。 时光流转,当媒体再次采访马兰时,她已经能够坦然面对过去的风波。她真诚地表示,与余秋雨的相遇是上天赐予的珍贵礼物,正是这段婚姻让她的人生趋于完整。而余秋雨则表现出了一位文化人的超然态度,他认为一个人的形象或名号并非最重要的,更看重的是内心的真实感受。 事实上,余秋雨在文学创作上的成就是无法否认的。他开创性的文化散文风格,为这个时代留下了独特的精神印记。正如很多评论家所说,一个人的私生活与其艺术成就应该分开来看,不能因为前者而全盘否定后者的价值。 这个特殊的新婚夜要求,最终成就了一段令人称道的姻缘。它不仅展现了两位艺术家的情怀,也诠释了何为真正的责任与担当。在这个故事中,我们看到的不仅是一段婚姻的开始,更是一个家庭的重生与延续。尽管外界的声音喧嚣,但他们用实际行动证明了感情的真挚与坚韧。