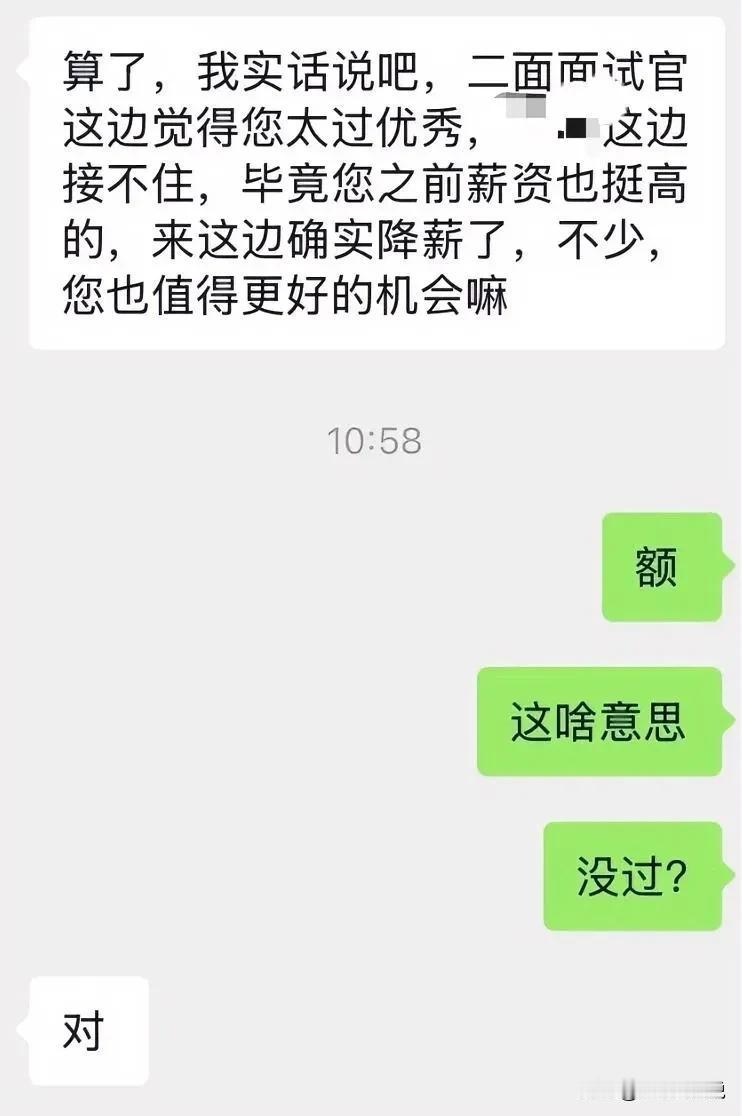

一句话说:“谁都靠不住,除非你有用,在这个烟换烟,酒换酒的时代,别人之所以会帮你,大多是因为对方觉得帮你对他有好处。 只有永远的利益,没有永远的朋友。不要对关系的牢固,持久,亲密,太过乐观。” 晚清买办阶层的兴衰格外引人深思。买办们在与外商的合作中,表面上是互惠互利,实际上却始终处于被支配的地位。 一旦失去了利用价值,买办们就会被外商无情抛弃。这种现象在上海、广州等通商口岸尤为普遍。 民国时期的商帮之间,既有合作也有竞争。徽商、晋商等各大商帮之间的关系,都是建立在利益基础之上。 当利益一致时,他们会结成联盟共同发展;一旦利益冲突,曾经的盟友转眼就会成为对手。现代商业伦理的形成,正是在这种此消彼长中逐渐确立。 在当代职场中,利益链条的复杂程度远超历史上的任何时期。能力与价值的度量标准已经从单一的技术水平,转变为综合性的评估体系。 一个职员的价值不仅体现在专业技能上,更体现在资源整合能力、人际关系处理能力等多个维度。这种多维度的价值评估体系,使得职场关系变得更加错综复杂。 资源互换已经成为职场中的潜规则。拥有资源的人往往掌握着话语权,而缺乏资源的人则需要通过各种方式来证明自己的价值。 在这个过程中,人们逐渐形成了一套独特的职场生存法则。这些法则往往不成文,但却真实地影响着每个职场人的发展轨迹。 职业发展中的关系壁垒比比皆见。即便拥有出色的能力,如果无法突破这些无形的壁垒,职业发展也会受到限制。 这种现象在各个行业都普遍存在,从传统制造业到新兴互联网行业,都不例外。只是表现形式和程度有所不同。 在商业合作领域,强者的话语权更加明显。大企业可以凭借资金优势、市场份额等因素,在合作中占据主导地位。 小企业则需要通过特色服务、差异化竞争等方式,在夹缝中求生存。这种实力的悬殊,直接决定了合作关系的性质。 弱者的生存法则就是不断提升自身价值。只有具备了不可替代的优势,才能在合作中争取到更多的话语权。 互利共赢看似是商业合作的理想状态,但实际上这种平衡是脆弱的。一旦市场环境发生变化,合作关系就可能随之改变。 在社交圈层中,阶层流动与社交资本的积累息息相关。一个人的社交资源直接影响着他的发展机会。 不同阶层之间的社交壁垒非常明显,这种壁垒不仅体现在经济实力上,更体现在思维方式、价值观念等方面。 圈子文化在现代社会中愈发明显。人们倾向于与同层次、同领域的人交往,这种趋同性使得阶层固化现象更加严重。 跨越不同圈子的交往往往伴随着目的性,这种目的性可能是资源互换,也可能是利益寻求。纯粹的感情交往在不同圈层之间较为罕见。 真情与利益的平衡点很难把握。表面上的情谊背后,往往隐藏着利益的考量。 在现代社会中,人们越来越清醒地认识到这一点,因此在社交过程中也更加理性。这种理性既包含对利益的追求,也包含对风险的防范。 社交圈层的冷暖转换往往与利益息息相关。当一个人处于上升期时,社交圈会不断扩大;而当遭遇挫折时,圈子则会迅速收缩。 这种现象说明,在现代社会中,纯粹的感情因素在人际交往中所占的比重正在逐渐降低。取而代之的是更加复杂的利益考量和价值权衡。 提升个人核心竞争力是突破利益关系困境的根本途径。在当今社会,一个人的专业能力直接决定了他在各种关系中的话语权。 专业能力的积累需要持续不断的投入。这种投入包括时间、精力和资源,是一个循序渐进的过程。 独特价值的塑造比单纯的能力积累更为重要。在市场经济中,稀缺性往往意味着价值,因此打造个人特色成为必然选择。 这种特色可能是专业领域的深耕,也可能是跨界整合的能力。关键在于形成别人难以替代的价值优势。 不可替代性的建立需要长期的战略规划。这种规划要考虑行业发展趋势、技术革新方向以及市场需求变化。 建立长期发展规划的同时,还要保持对新事物的敏感度。这样才能在市场变化时及时调整方向,保持竞争优势。 在建立健康的合作关系方面,互惠互利是基本原则。合作双方要有明确的价值贡献,而不是单方面的索取。 这种价值贡献必须是实质性的,而不是表面文章。真正的互惠互利建立在双方都能获得实际收益的基础上。 底线思维在合作中尤其重要。每个人都要清楚自己的核心利益所在,知道哪些是可以让步的,哪些是必须坚持的。 这种底线不仅包括利益边界,还包括道德准则和行为规范。突破底线的合作往往得不偿失。 长期价值的经营需要战略眼光。短期利益的诱惑可能很大,但为了长远发展,有时候需要主动放弃一些眼前利益。 这种取舍要建立在对形势的准确判断之上。既不能因小失大,也不能因噎废食。 对利益关系的理性认知是心态调适的关键。认清利益关系的本质,既不盲目排斥,也不过分依赖。 这种认知要建立在对社会规律的了解基础上。接受利益关系的存在,但不被其束缚。