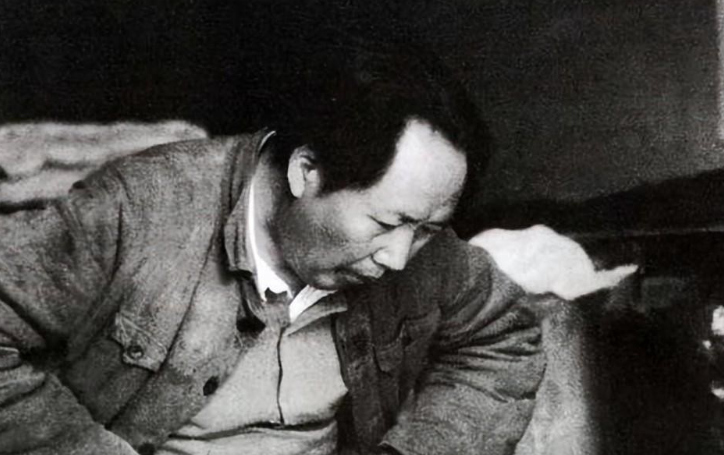

毛主席一生光明磊落,却有几个不为人知的"怪癖"。 新中国成立之初,百废待兴,国内外形势错综复杂。这一时期,无论是国内残存的反动势力,还是国际上的敌对势力,都对新生的人民政权虎视眈眈。 作为新中国的缔造者和最高领袖,毛主席的人身安全始终是一个重要议题。然而毛主席却始终保持着与群众密切接触的工作作风,经常深入基层,走访群众。 每次毛主席外出考察,都会引来成千上万群众争相围观。这种情况让负责警卫工作的同志十分担忧,因为人群太过拥挤,安全防护难度极大。 1950年代初期,中央警卫局多次向毛主席汇报安全隐患问题。但毛主席对这些担忧都一笑置之,依然坚持自己的工作方式。 1955年,叶剑英元帅特意从国外购置了一套高级防弹衣,委托警卫局局长汪东兴转交给毛主席。这套防弹衣采用当时最先进的材料制成,具有极强的防护性能。 当汪东兴将防弹衣呈递给毛主席时,毛主席立即变得十分严肃。他没有多说什么,只是示意汪东兴将防弹衣带走。 这件事之后,再也没有人敢向毛主席提出类似的安全防护建议。在毛主席看来,人民群众是党的根基,是革命的力量源泉。 毛主席经常说:"我们的干部要同群众打成一片,不要同群众隔开。"正是基于这样的信念,他坚决反对在自己和群众之间设置任何形式的隔阂。 在一次群众大会上,警卫人员试图在主席台前设置隔离带。毛主席发现后立即制止,并表示:"群众是我们的基础,我们怎么能和群众隔开呢?" 作为新中国的缔造者和最高领袖,毛主席的住所却十分简陋。他长期居住在中南海西门游泳池附近的一座木质房屋内,这座房屋建于上世纪初,经过多年风雨侵蚀已显得颇为破旧。 木屋的地板已经发出吱呀声响,墙壁上的油漆也在不断剥落。这座房屋经过多次简单修缮,但始终未能改变其陈旧的本质。 1966年,河北邢台发生强烈地震,地震的余波传到北京,导致这座木屋出现了明显的裂缝。即便如此,毛主席仍然坚持在这里办公和生活。 这座木屋的条件,与其他国家领导人的居所形成了鲜明对比。当时许多国家的元首都住在宏伟的宫殿或豪华的官邸中,但毛主席却始终保持着战时的简朴作风。 周恩来总理看到这种情况,十分担心这会影响主席的身体健康。1967年初,周恩来与中央警卫局局长汪东兴商议,决定为毛主席修建一处新的住所。 这处新住所被命名为"官园",位置就在中南海附近。建筑设计充分考虑了安全性和实用性,但装修并不奢华。 整个官园的建设过程都未通知毛主席,直到一切准备就绪才报告此事。面对这个精心准备的新居所,毛主席始终保持沉默。 中央的同志们多次婉转地建议毛主席搬入新居,但都未得到明确回应。终于有一天,在一次会议结束后,工作人员再次提出陪同毛主席去看看新居。 毛主席这次答应了前往,但车开到长安街时突然开口说:"你们把我送回住所去,官园你们自己去看吧。"这句话表明了他的坚决态度。 毛主席的这种选择,与他一贯的生活作风是一致的。早在延安时期,他就住在简陋的窑洞里,即使到了北京,也始终保持着艰苦朴素的生活作风。 在毛主席的日常生活中,有一个始终保持的传统,就是在生日这天食用一碗长寿面。这个传统从延安时期就开始了,一直延续到他生命的最后时刻。 中南海的厨师长田树滨,从建国后就开始负责毛主席的饮食起居。每年到了毛主席生日这天,田树滨都会精心准备一碗清淡可口的长寿面。 这碗面的做法十分简单,就是普通的阳春面,没有任何山珍海味的点缀。但田树滨每次都会特别注意面条的完整性,象征着长寿和健康。 1975年12月26日是毛主席82岁的生日,按照惯例,田树滨又开始准备长寿面。然而这一次,面条在下锅时却意外断开,这在此前从未发生过。 当时的毛主席身体状况已经非常虚弱,需要经常吸氧来维持正常活动。尽管如此,他仍然坚持处理国家大事,关心人民群众的生活。 在生命的最后阶段,毛主席依然保持着艰苦朴素的作风。他的房间里没有任何奢侈品,餐桌上的饭菜也都十分简单。 这种朴素的生活作风,在当代领导干部中具有重要的借鉴意义。它告诉我们,一个真正的人民公仆,应该时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨。 毛主席曾经说过:"共产党人好比种子,人民好比土地。"这句话深刻阐述了党和人民的关系,也道出了他始终坚持艰苦朴素作风的根本原因。