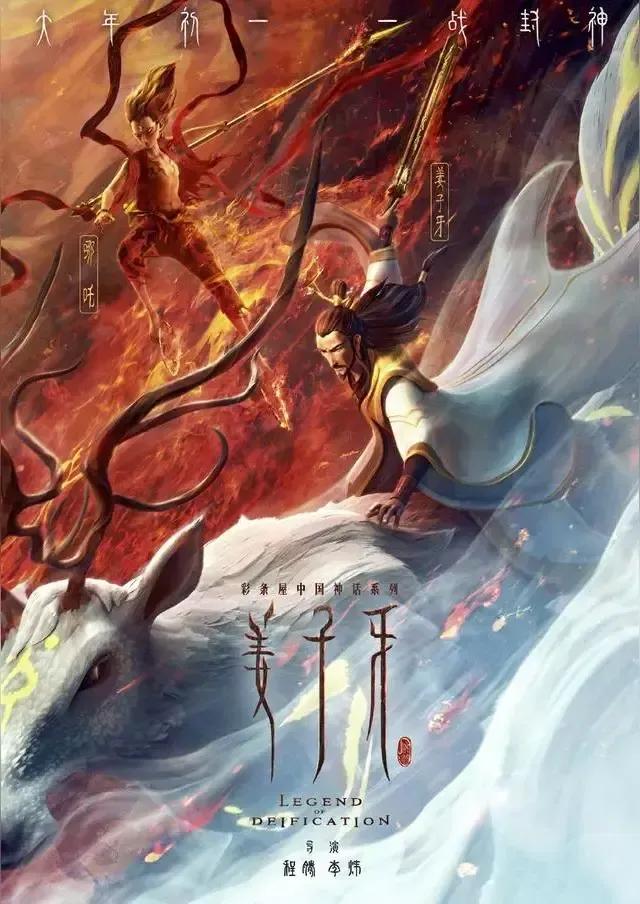

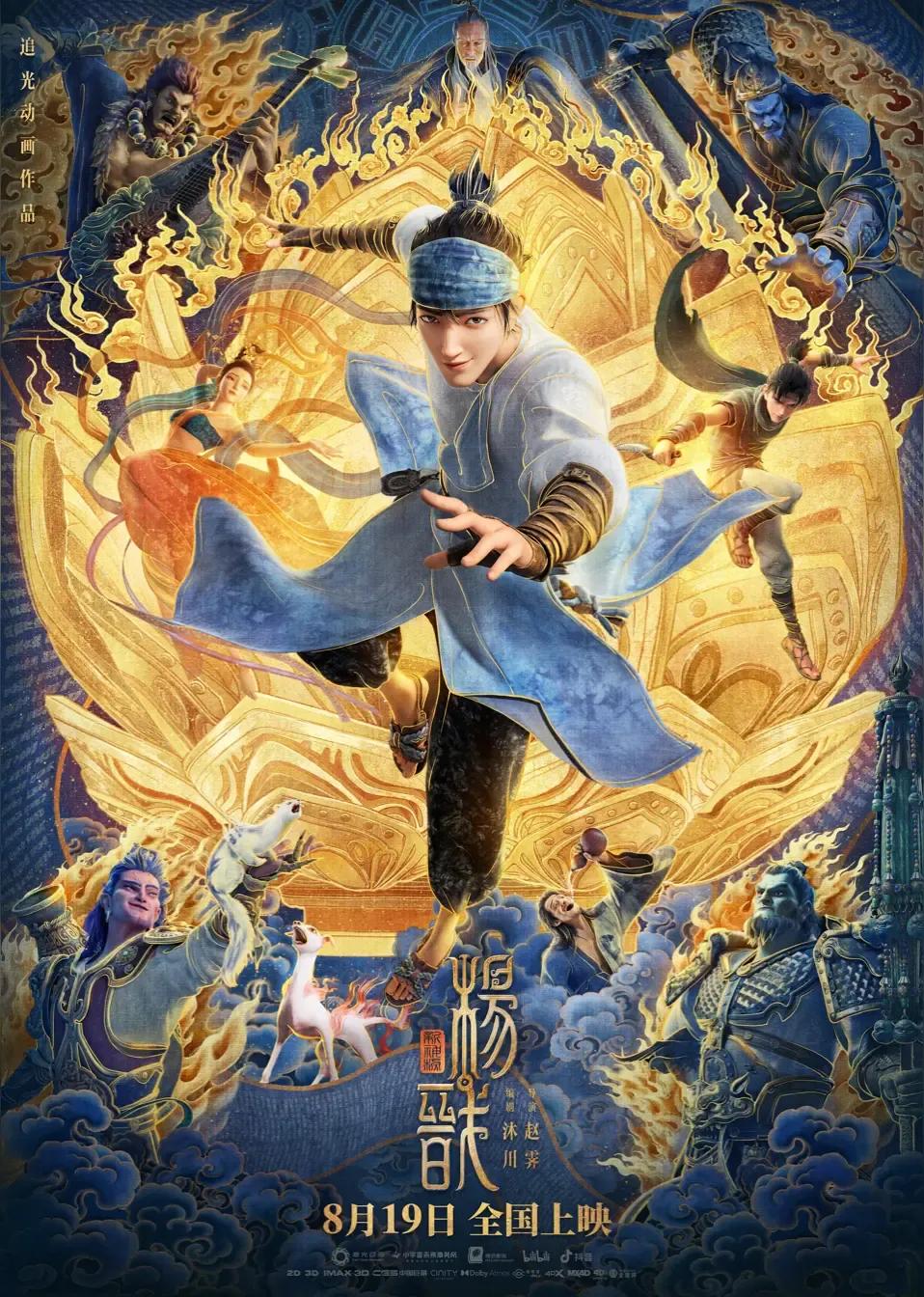

封神宇宙:从神话复刻到文化共生的多维进化 1. 跨媒介叙事:从“电影宇宙”到“泛娱乐生态” 封神宇宙的发展已超越传统影视范畴,正通过游戏、动画、衍生品等多元媒介构建“互联神话宇宙”。例如,《封神第二部:战火西岐》与游戏科学即将推出的《黑神话:姜子牙》形成“影游联动”,玩家可通过角色扮演深度参与神话叙事,而《王者荣耀》姜子牙新皮肤的推出则进一步模糊虚拟与现实的界限。这种跨媒介叙事不仅拓宽了IP的受众覆盖面,更通过“互动性”重构观众与神话的关系——从被动接受者变为主动参与者,形成沉浸式文化体验。 封神宇宙的终极目标或是打造“数字神话新基建”,即以影视为核心,通过游戏、虚拟现实(VR)、元宇宙等载体,将神话符号转化为可交互的文化资产,甚至成为未来文化输出的数字基础设施。 2. 工业化升级:技术驱动下的“东方史诗美学”《封神第二部》的工业化制作(如900万平方米的西岐城实景搭建、2000个视效镜头)标志着中国电影从“手工作坊”到“重工业体系”的跨越。这不仅是对好莱坞模式的追赶,更是对东方美学的技术化表达。例如,影片中“太公钓鱼”场景通过动态捕捉技术还原古典水墨意境,战争场面以粒子特效模拟《山海经》中的神兽形态。技术赋能下,封神宇宙正构建一套区别于西方超级英雄电影的“东方史诗美学语法”。 工业化不应止于视觉奇观,更需服务于文化表达。封神宇宙的挑战在于,如何平衡技术炫技与传统叙事的“留白美学”,避免沦为空洞的视觉轰炸。 3. 文化破圈:从“地方IP”到“全球神话共同体” 姜子牙IP的崛起揭示了封神宇宙的全球化潜力。日本漫画《封神演义》与《Fate/Grand Order》中的太公望形象,已为这一角色积累国际认知基础。封神宇宙若能将本土叙事与普世价值结合(如姜子牙的“智谋”对应领导力、哪吒的“叛逆”映射青年成长),或可效仿《黑神话:悟空》的出海路径,借助游戏、流媒体平台实现文化破圈。 封神宇宙的国际传播需警惕“文化折扣”。例如,《封神演义》中的“天命观”与西方个人英雄主义存在冲突,需通过角色的人性化重塑(如姬发的权谋困境、妲己的自我觉醒)弥合文化差异。 4. IP开发的“共生悖论”:传统符号与现代叙事的博弈 封神宇宙的成功离不开对经典IP的现代化解构,如《哪吒之魔童降世》颠覆性改编获得50亿票房。但过度创新可能引发文化认同危机——若姜子牙被塑造成“赛博修仙者”或封神大战变成“星际战争”,或将消解神话的集体记忆。未来封神宇宙需在“守正”与“创新”间找到平衡点:既保留“封神榜”的核心母题(正邪对抗、天命轮回),又以当代视角重构角色动机(如殷商权斗中的政治隐喻)。 封神宇宙可借鉴漫威的“多元宇宙”策略,通过平行时空设定兼容传统叙事与实验性改编,满足不同受众需求。 5. 产业协同:从“票房经济”到“文化经济” 封神宇宙的商业价值正从单一票房收入向全产业链延伸。山东莒县借助姜太公钓鱼台遗迹开发文旅项目,《封神三部曲》团队与地方政府合作打造主题景区,而游戏、衍生品、剧本杀等业态的拓展,使神话IP转化为可持续的文化消费场景。这种“影视+文旅+商业”的协同模式,或将重塑中国文化产业的盈利逻辑。 封神宇宙需警惕“过度商业化”对文化深度的侵蚀。若西岐城沦为打卡拍照的网红景点,或封神角色成为带货直播的符号工具,将消解IP的精神内核。 封神宇宙的进化方向,应是构建一个“技术为骨、文化为魂、产业为血”的超级IP生态系统。其终极使命不仅是商业成功,更在于以当代语言激活古老神话,使其成为连接过去与未来、本土与全球的文化纽带。若能在工业化、全球化、人性化三个维度持续突破,封神宇宙或可超越“中国版漫威”的标签,开创独属东方的神话叙事范式。 你认为封神宇宙会如何发展?