DeepSeek评价《黄帝内经》——

《黄帝内经》作为中医理论的奠基性经典,其与现代科学的关系复杂且多维。以下从科学验证、争议领域、理论局限性及现代研究等角度综合分析:

---

一、部分理论与现代科学的一致性

1. **解剖与生理学的早期发现**

《黄帝内经》中某些描述与现代医学存在契合,例如《灵枢经》记载的肠胃长度与现代解剖学数据基本一致,并提到血液循环“流行不止,环周不休”,认识到心脏的核心作用。此外,“治未病”的预防医学思想与现代健康管理理念不谋而合。

2. **饮食与健康的科学验证**

书中提出的五味平衡、荤素搭配、饮食禁忌等理论,与现代营养学中的多样化饮食原则相符。例如,五味(酸、甘、苦、辛、咸)平衡可调节人体代谢,而暴饮暴食、生冷食物的禁忌也与现代消化系统疾病研究一致。

3. **运动与气血循环的实验支持**

现代研究通过红外热成像等技术验证了《黄帝内经》中“阳气至则温热”的理论。例如,站桩练习能显著提升手脚温度,改善微循环,其效果与慢跑相当,且通过血流动力学数据证实了脊柱归位对循环系统的改善。

---

二、存在争议的领域

1. **理论与实践的矛盾**

部分内容与现代科学存在冲突,例如五行学说与脏腑功能的关联缺乏现代生物学证据,针灸穴位定位在不同版本中存在差异,某些草药的安全性和疗效尚未完全通过临床验证。

2. **历史传承与版本问题**

《黄帝内经》的起源和版本真实性长期受质疑。唐代医学家孙思邈、清代张介宾等均指出不同版本间的矛盾,现代学者认为其内容可能由多人在不同时期编纂而成,而非黄帝亲撰。

---

三、科学验证的局限性

1. **学科范式差异**

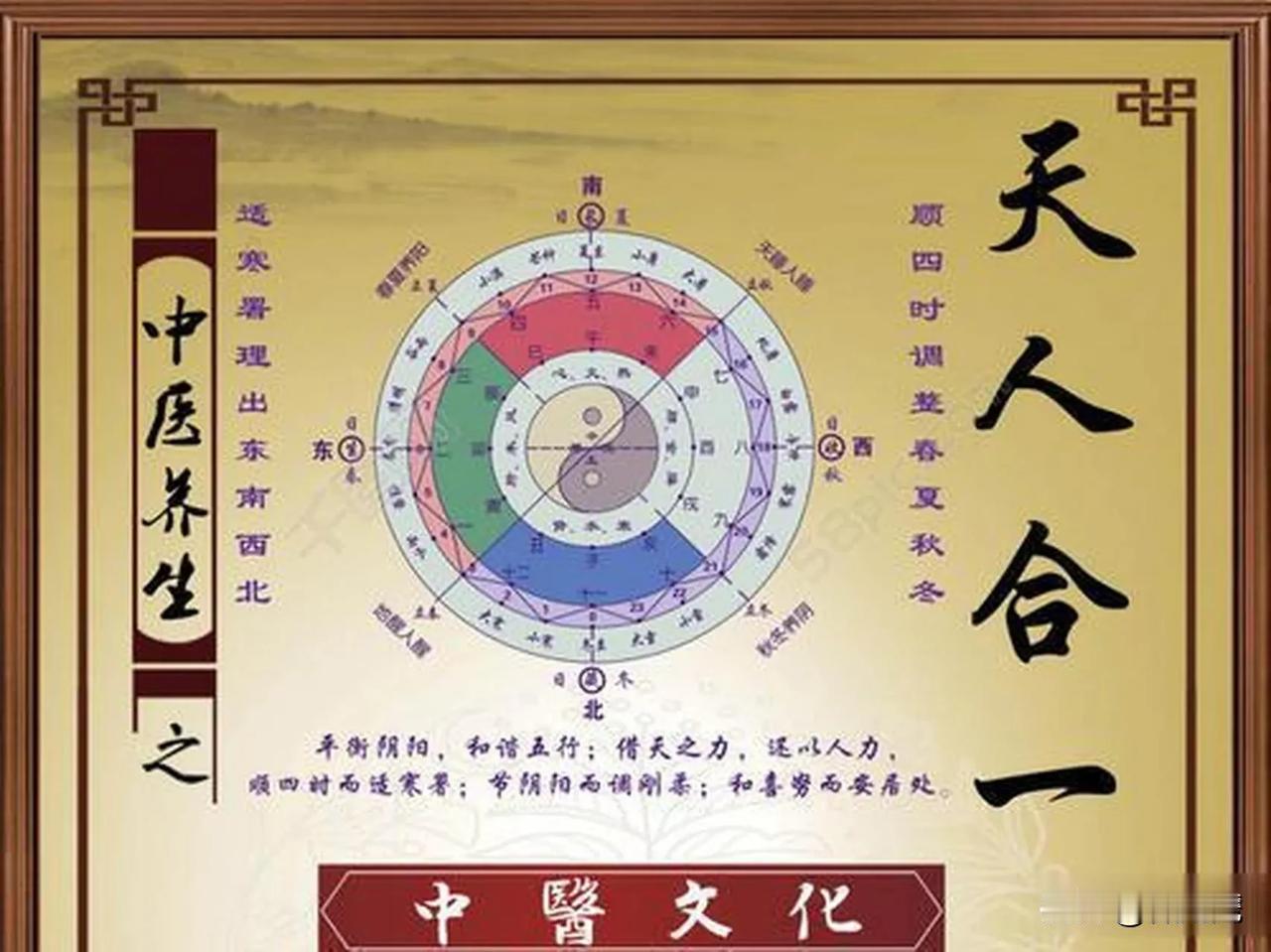

中医强调整体观和辨证论治,而现代科学注重还原论与实验验证。例如,阴阳平衡、气血理论等概念难以用单一学科标准衡量,需结合系统生物学或复杂性科学进行跨学科研究。

2. **古代智慧的现代转化**

部分理论(如“脾为后天之本”)在西医框架下难以解释,但中医临床实践积累了调节脾胃功能的经验,提示需进一步探索其科学机制。

---

四、现代研究的应用与探索

1. **慢性病管理的潜力**

研究显示,《黄帝内经》的饮食调节和情志管理对高血压、糖尿病等慢性病有辅助疗效,现代医学正尝试将其整合到生活方式医学中。

2. **技术手段的验证**

如通过红外热成像、血流动力学监测等工具,科学量化了站桩、针灸等传统方法的效果,为中医理论提供了数据支持。

---

五、综合结论

《黄帝内经》的现代科学检验呈现“部分契合、部分存疑”的特点。其整体观和预防医学思想具有前瞻性,且部分理论已通过现代技术验证;但受限于古代认知水平与学科范式差异,某些内容需批判性继承。未来需通过跨学科研究(如系统医学、生物信息学)进一步挖掘其科学价值,而非简单以现代标准否定或神话这一经典。

**进一步研究方向**:结合基因组学、代谢组学等工具,探索阴阳五行理论的生物学基础;通过大规模临床试验验证中医方剂的疗效与安全性。

了百了-

“中医便宜,效果好”,所以病人都去看“价格昂贵,不能治疗任何病”的西医。“西医比中医贵,也不能治病”,所以才导致了中医的衰落