21年前,一对辽宁夫妇倾尽所有借了8万元,将女儿曹茜送到德国留学。然而,女儿自此失联,直到父母双双患癌临终前,才得知她在德国做了教授,生活幸福且富足。这个故事成为了许多人热议的话题,牵动无数人心,也折射出深刻的家庭教育问题。

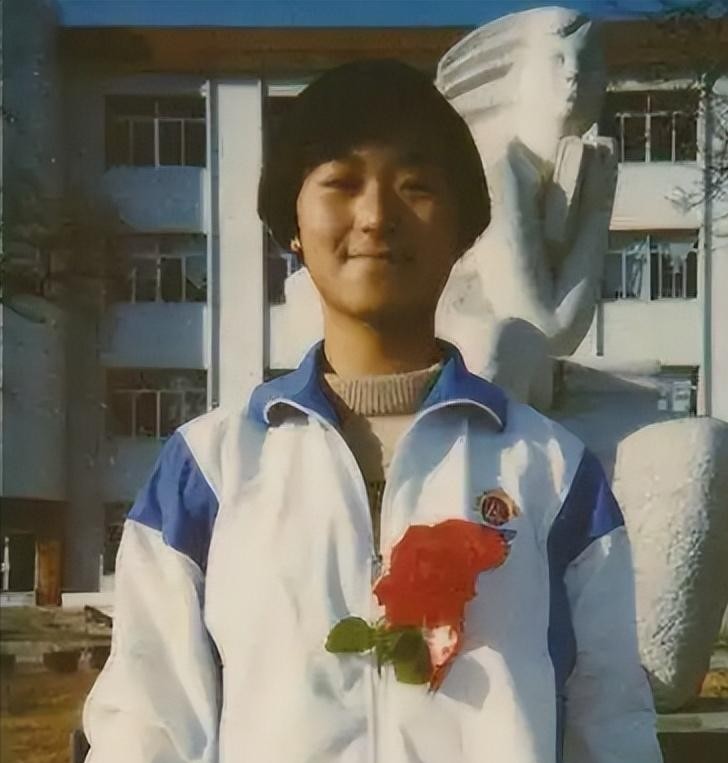

回顾曹茜的童年,父母对她寄予厚望,她为了“别人家的孩子”的角色几乎丧失了童年的快乐与自由。尽管学习成绩优异,但她心灵深处缺乏父母的理解和关爱。父母对她的爱更像是一种控制,只关注成绩,而忽略了曹茜的情感需求。这种家庭教育让曹茜的内心充满压抑和无奈,甚至在青春期爆发出剧烈的冲突。高考志愿被父亲篡改一事,更是成为她叛逆的导火索。尽管父亲的初衷是为了她好,却无意中剥夺了她自主选择的权利,最终导致二人关系破裂。

当曹茜终于有机会离开原生家庭,远赴德国求学时,她看到了自己崭新的生活。在异国他乡,她更加渴望获得独立和自由。然而,父母的责备和“爱的绑架”让她痛苦不堪。于是,她选择了断绝联系,改名换姓度过自己的新生活,并且在学业和事业上取得了令人瞩目的成就。然而,父母的病重唤起了社会各界的讨论,有人指责她的不孝,有人同情她的遭遇,但无论外界如何评价,曹茜始终未改变自己的决定。这一切不过是她保护自己的一种方式。

曹茜的故事提醒我们,父母的爱如果没有尊重和理解作基础,可能会伤害孩子,将期望变成枷锁。孩子是独立的个体,他们需要尊重和自由,不能将父母的愿望强加于孩子身上。曹茜父母的悲剧也告诫所有父母,真正的爱是无私的,是理解和支持,而非控制与束缚。如果父母能放下控制的欲望,给予孩子更多的尊重和自由,或许他们的亲情不会走向冰点,更不会在临终时悲痛欲绝地呼唤无果。希望更多的家庭能从中汲取教训,营造出尊重和谐的家庭氛围,让亲情永驻,不再让爱以悲剧收场。