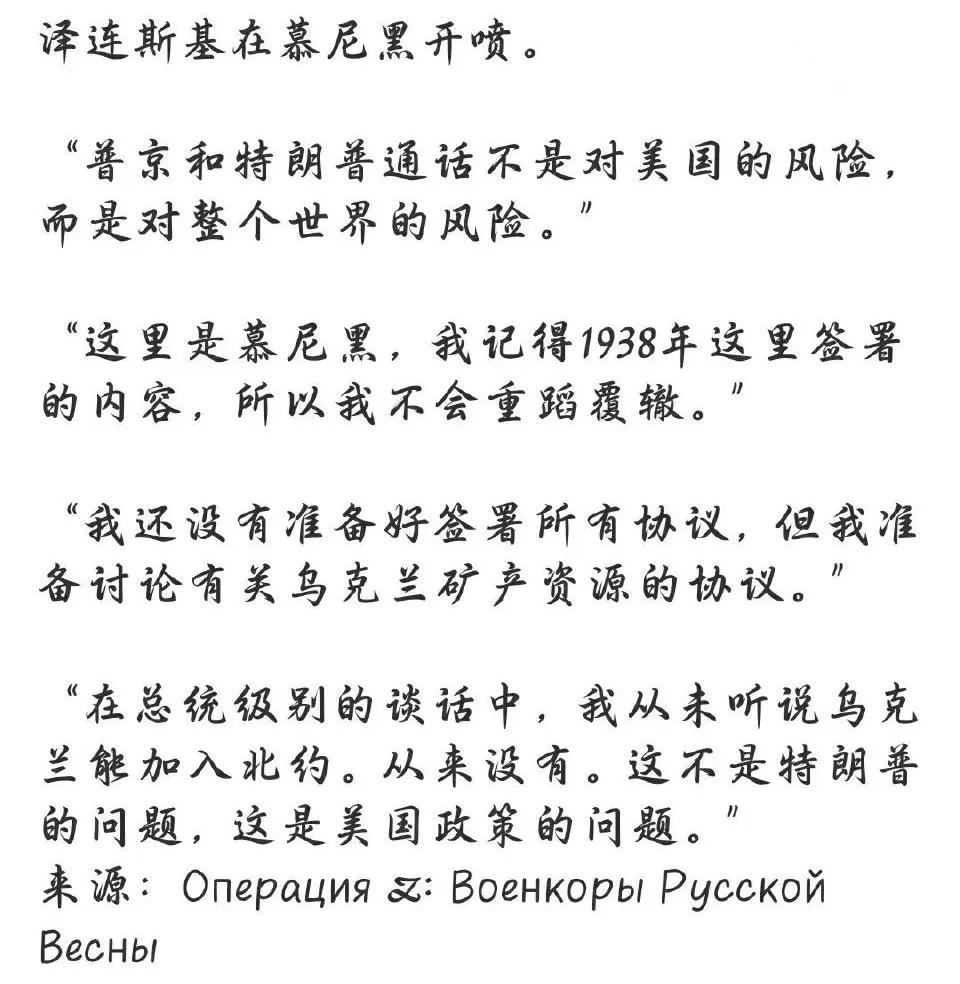

泽连斯基的“内心戏”:一场外交修辞的镜像 若假设引述内容部分真实,泽连斯基的发言折射出三重心理逻辑: 1. 历史隐喻下的“受害者叙事” “1938年慕尼黑协定”的提及,暗含对“绥靖主义”的警惕。泽连斯基试图将乌克兰的现状与二战前捷克斯洛伐克的命运类比,暗示国际社会若对俄罗斯妥协,将重蹈历史覆辙。这种叙事既是向西方施压的道德筹码,也是对国内民众的悲情动员——他需要证明,乌克兰的抵抗不仅是为领土,更是为“文明世界的规则”而战。 2. 资源外交的务实底色 “矿产资源协议”的暗示,暴露了乌克兰在战争长期化下的经济困境。乌东部顿巴斯地区富含煤、铁、锂等战略资源,泽连斯基或试图以资源开发权换取西方更实质的军事支持。这种表态既是对“理想主义盟友”的失望(如美国对乌加入北约的模糊态度),也是向资本释放信号:乌克兰的战后重建需要利益绑定,而非空头承诺。 3. 对美国两党的不信任投射 “这不是特朗普的问题,是美国政策的问题”——若此言属实,泽连斯基已清醒认识到美国对乌援助的脆弱性。无论民主党或共和党执政,乌克兰始终是地缘博弈的棋子。他刻意淡化对特朗普个人的批评,转而将矛头指向系统性政策,既为避免卷入美国大选纷争,也为预留与任何执政者谈判的空间。 泽连斯基的“愤怒”本质是一种外交表演:通过历史悲情争取同情,通过资源利益换取合作,通过策略性批评维持平衡。他的每一句话,都在权衡“战时领袖”的国内形象与“务实政客”的国际生存法则。而真相或许是——在这场全球瞩目的危机中,乌克兰的“内心”早已被迫戴上多重面具。