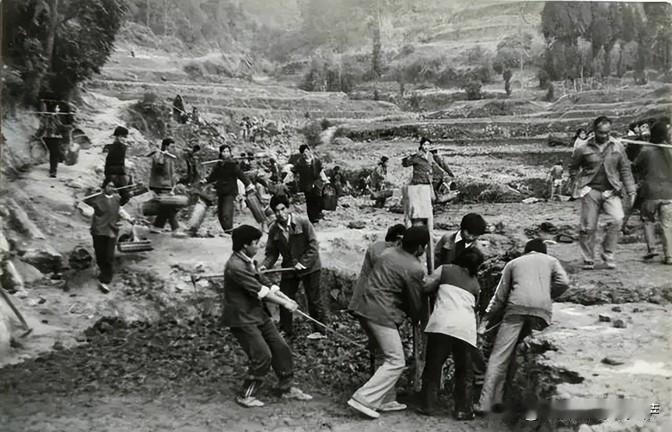

1981年,江苏省一妇女捡到一枚金印,想把它打成金首饰,专家说:“这金印价值连城,用它打首饰太浪费了!” 1981年初春,江苏省扬州市甘泉镇的一个普通工作日,天气已经开始转暖。农妇陶秀华和往常一样,背着铁锹去附近的工地干活。 这是一处因修路而需要整理的土堆,堆积的泥土松软湿润。陶秀华挥动铁锹清理地面时,突然听到铁锹碰到了什么坚硬的物体。 她蹲下身子,用手拨开泥土,发现一个金灿灿的东西。仔细擦掉表面的泥土后,一枚龟形的金印出现在眼前。 这枚金印通体金黄,摸起来十分润滑,底部刻着一些字迹。然而陶秀华因为文化水平有限,并不认识上面的文字。 收工回家后,她将这枚金印拿给丈夫看。她的丈夫曾在附近的考古现场当过帮工,见过不少出土文物。 经验告诉他,这枚金印的做工精良,有可能是一件珍贵的文物。夫妻俩商量后决定,将金印送到南京博物院进行鉴定。 南京博物院的专家们看到这枚金印后十分激动。经过仔细鉴定,确认这是一枚东汉时期的广陵王玺。 这枚王玺虽然只有成年男子大拇指大小,但通体由纯金打造,重达100多克。更重要的是,它具有极其重要的历史研究价值。 这枚金印的主人刘荆,是东汉开国皇帝光武帝刘秀的第九个儿子。他的母亲是阴皇后,是当时备受宠爱的皇子之一。 公元39年,刘荆被封为山阳公,两年后进爵为山阳王。他在众多皇子中表现出色,深得父皇母后的喜爱。 然而,刘荆对自己的地位并不满意。他始终认为自己比太子刘庄更有能力治理国家。 在光武帝在位期间,刘荆就开始暗中谋划。他对同母兄长刘庄被立为太子一事始终心存不满。 公元57年,光武帝驾崩,太子刘庄继位,是为汉明帝。刘荆立即开始了他的第一次谋反行动。 他暗中策动其他皇子废黜太子,企图在混乱中夺取皇位。但这个计划很快被揭发,参与者向汉明帝告发了刘荆的阴谋。 汉明帝念在兄弟情分上,只是对刘荆进行了警告。不仅没有严惩,还下令知情者对此事保密。 公元58年,刘荆被改封为广陵王,并被派往封地就任。这枚广陵王玺,正是在这次改封时由汉明帝赐予的。 然而,刘荆并未因此收敛。他在封地笼络了一批相士,暗中谋划第二次造反。 这次谋反再度失败后,汉明帝仅仅是削减了他的随从和卫兵数量。这种宽容的态度,让刘荆更加肆无忌惮。 第三次谋反时,刘荆对相士们表露了野心,称自己与先帝相貌相似,还提到先帝三十岁得天下的往事。这番话很快传到了汉明帝耳中。 公元67年,刘荆发动了第四次,也是最后一次谋反。这次他采用了一个极其危险的手段:巫蛊之术。 在汉朝,巫蛊之术被视为大忌。此前在汉武帝时期,就因巫蛊案件牵连数万人,几乎动摇国本。 广陵王玺的发现在日本引起巨大反响,多家主流媒体竟将其作为头版新闻报道。日本专家组更是专程来到南京博物院查看实物。 这枚金印之所以引起日本如此重视,是因为它与日本的国宝级文物"汉委奴国王玺"有着惊人的相似度。这两枚金印的发现时间相差近200年。 1784年,日本福冈的农民甚卫兵在一块大石头下发现了一枚金印。这枚金印顶部是一条盘旋的蛇形,底部刻有"汉委奴国王"的古篆文字。 然而,这枚金印的真实性一直饱受争议。有些日本学者认为它是伪造品,主要质疑集中在印章的文字和形制上。 质疑者提出,金印上的"委"字应该写作"倭"字,且印文末尾缺少"印"或"章"字。更重要的是,他们认为按照汉朝制度,金印应该是龟形印钮而不是蛇形。 虽然《后汉书》明确记载了东汉光武帝赐予倭奴国金印的历史事实,但由于缺乏实物对比,这个争议一直悬而未决。直到广陵王玺的出土,这个历史谜团才得到解答。 日本《中日新闻》社社长加藤巳一郎在南京博物院亲自对比两枚金印后发现,它们在尺寸、重量、花纹、雕法、字体等多个方面都高度相似。 两枚金印所用的金子成色和光泽度几乎一致,印体宽度都在2.34至2.37厘米之间,台高都在0.87至0.95厘米之间。虽然印钮一个是龟形一个是蛇形,但雕刻工艺完全相同。 这种高度的相似性表明,这两枚金印很可能出自同一时期,甚至可能是同一批工匠制作。更重要的是,它们揭示了汉朝赐印制度中的等级规范。 经过研究发现,汉朝皇帝赐予皇子和诸侯王的金印,通常使用龟形印钮。而赐予附属国国王的金印,则使用蛇形、芋形或骆驼形印钮。 广陵王玺的发现,不仅证实了汉委奴国王玺的真实性,也为研究中日两国早期交往提供了重要的实物证据。这两枚相距两千年的金印,在现代架起了一座连接中日古代文明的桥梁。 这个发现还说明,早在两千多年前,中日两国就已经建立了正式的外交关系。汉委奴国王玺的真实性之争,也终于在这次意外发现中画上了句号。