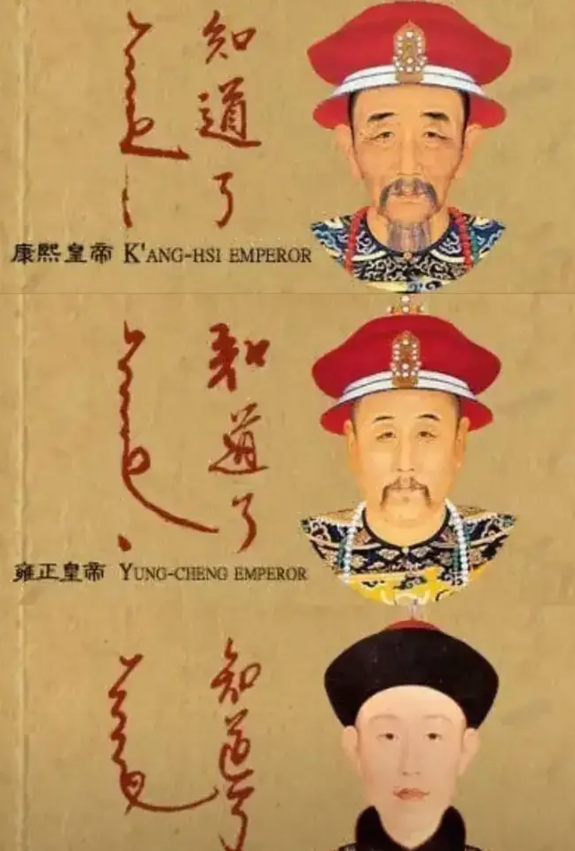

1820年,嘉庆死在热河的承德避暑山庄,随侍嘉庆的大臣找不到他立下的传位遗诏了。慌乱之中,宫中传来了皇后钮祜禄氏的懿旨,后来众大臣无不赞叹皇后的明智。15岁的喜塔拉氏嫁给了还是皇子的颙琰,这也是乾隆的有意安排。 乾隆五十六年(1791年),年过古稀的乾隆帝看着在木兰围场骑马射箭的十岁孙儿旻宁,脸上露出少有的笑容。这个聪慧机敏的孩子,是他最宠爱的嫡长孙,从小就展现出过人的天赋。 在旻宁出生的那年,乾隆帝便开始为这个孙子谋划未来。他为皇子颙琰选择的福晋,是满洲八旗中地位显赫的喜塔拉氏家族的女儿。 这门亲事看似寻常,实则暗含深意。喜塔拉氏家族世代为清朝效力,家族中多位成员担任过重要职务,在八旗中威望极高。 乾隆帝选择年仅15岁的喜塔拉氏为颙琰的福晋,既是为了巩固满洲贵族之间的联系,也是为了确保未来皇嗣的纯正血统。颙琰与喜塔拉氏的结合,为日后旻宁的出生奠定了重要基础。 在旻宁的成长过程中,乾隆帝给予了特别的关注。不同于其他皇孙,旻宁经常被允许参与重要的宫廷活动和祭祀仪式。 乾隆五十六年的木兰围场秋狝,年幼的旻宁一箭射中一头鹿,展现出非凡的箭术。乾隆帝当即赐予他黄马褂、花翎,这是极高的荣誉。 到了旻宁十六岁时,乾隆帝亲自为他安排了婚事。选中的对象是开国五大臣之一额亦都的后人、太师遏必隆之孙阿里衮的孙女钮祜禄氏。 在嘉庆帝的四个在世皇子中,皇次子旻宁和皇四子绵忻是最有希望继承皇位的人选。旻宁作为嫡长子,拥有传统上最正统的继承资格。 旻宁的政治资本相当丰厚,不仅有乾隆帝的特别宠爱,更有着显赫的家族背景支持。他的生母喜塔拉氏出身名门,在满洲贵族中享有崇高声望。 相比之下,皇四子绵忻虽然年纪较小,却展现出非凡的才能。他的母亲是深受嘉庆帝宠爱的继后钮祜禄氏,这层关系为他带来了不少优势。 嘉庆十八年(1813年),一场突如其来的天理教起义让储位之争出现了转机。当时嘉庆帝不在京城,面对攻入紫禁城的起义军,年轻的旻宁展现出非凡的勇气和领导能力。 在危急时刻,旻宁不仅指挥有方,还亲自上阵与叛军交战。他的英勇表现不仅保护了皇宫安全,更赢得了朝臣的赞誉。 这次事件后,嘉庆帝赐予旻宁"和硕智亲王"的封号,这是对他功绩的重要肯定。但与此同时,年仅十四岁的绵忻也获得了重要机会。 嘉庆帝破格让绵忻进入军机处行走,参与朝廷重要政务。这个决定在当时引起不小的震动,因为军机处向来是朝廷最核心的权力机构。 在军机处中,年轻的绵忻表现出超乎寻常的才能。他处理政务老练,决策精准,得到了包括年长大臣在内的一致好评。 嘉庆帝对绵忻的重用日渐明显,不仅让他参与重要决策,还多次在朝臣面前称赞他的能力。这种态度让许多人开始揣测皇帝的心意。 在嘉庆帝驾崩前的最后几年,朝中大臣们明显感觉到皇帝对储位人选的态度出现了微妙变化。嘉庆帝对绵忻的器重越发明显,甚至在他驾崩前一年封绵忻为瑞亲王。 这个时期,朝臣们对储位的态度也开始出现分化。一些大臣坚持支持嫡长子旻宁,认为这符合祖制传统;另一些大臣则看好年轻有为的绵忻。 在这场无声的储位之争中,每个人都小心翼翼地观察着皇帝的态度。朝廷上下都在等待一个明确的信号。 旻宁和绵忻各有优势:前者有嫡长子身份和功绩加身,后者则有才能和皇帝晚年的偏爱。这场储位之争一直持续到嘉庆帝突然驾崩。 嘉庆二十五年七月二十四日,六十岁的嘉庆帝在承德避暑山庄突然驾崩。这个消息让随行的大臣们陷入了前所未有的混乱。 按照清朝的制度,新皇继位需要有遗诏为凭,但大臣们却找不到储君诏书。传统上,这份重要文书应该收藏在乾清宫正大光明匾额后面的鐍匣中。 军机大臣托津和戴均元立即派人火速赶往京城取诏书。同时,他们也在嘉庆帝的住处展开地毯式搜索,希望能找到备份诏书。 就在大臣们一筹莫展之际,嘉庆帝的近侍在皇帝遗物中发现了一个"小金盒"。打开后发现里面确实有一份传位诏书,时间是嘉庆四年。 就在朝中大臣为诏书真伪争论不休时,一封来自京城的懿旨改变了局势。这份懿旨来自皇后钮祜禄氏,内容明确支持旻宁继位。 钮祜禄氏的这一举动在历史上极为罕见。按照清朝祖制,后宫不得干政,但在这个特殊时刻,皇后的表态起到了定纷止争的作用。 她在懿旨中强调了旻宁的嫡长子身份,以及他在天理教之变中的卓越表现。这些论述为旻宁继位提供了充分的正当性。 更重要的是,皇后的表态给了犹豫不决的大臣们一个明确的指向。宗室大臣禧恩随即表态支持旻宁继位。 在确认继承人后,朝廷上下快速行动起来。七月二十七日,旻宁正式发布诏书,宣布继承大统。 作为回报,继位后的道光帝对这位年长自己仅六岁的养母表现出极大的尊重。他将钮祜禄氏尊为恭慈皇太后,并在其后三十年中始终保持孝顺。 这次皇权交接虽然出现了一些不寻常的情况,但最终却达到了稳定朝局的效果。道光帝的继位既符合宗法伦理,又得到了朝臣的普遍支持。