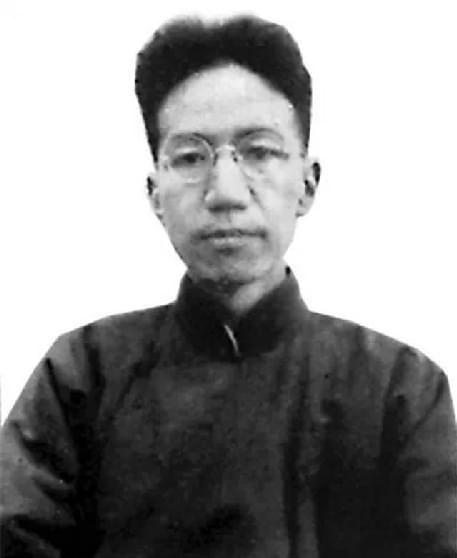

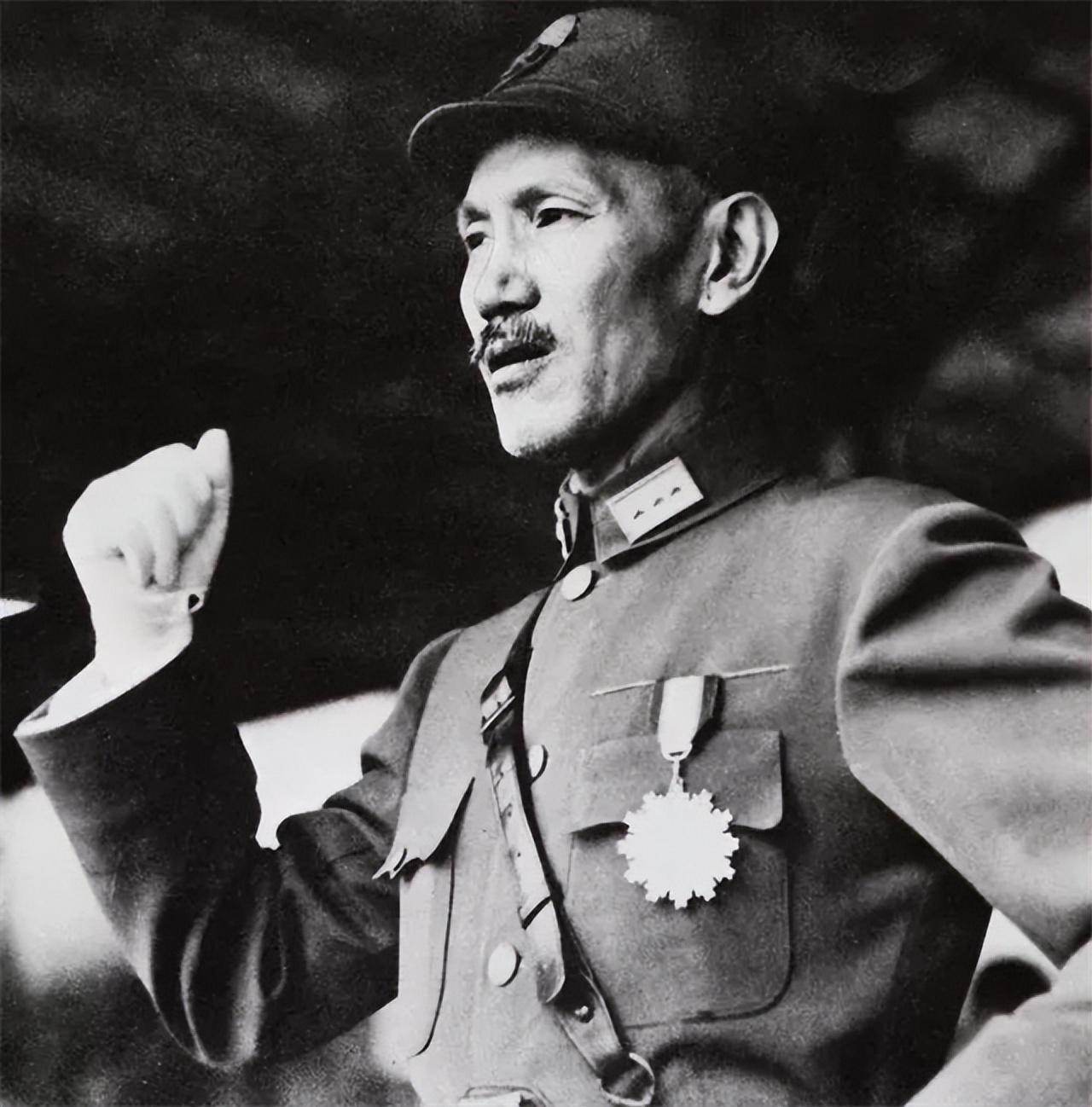

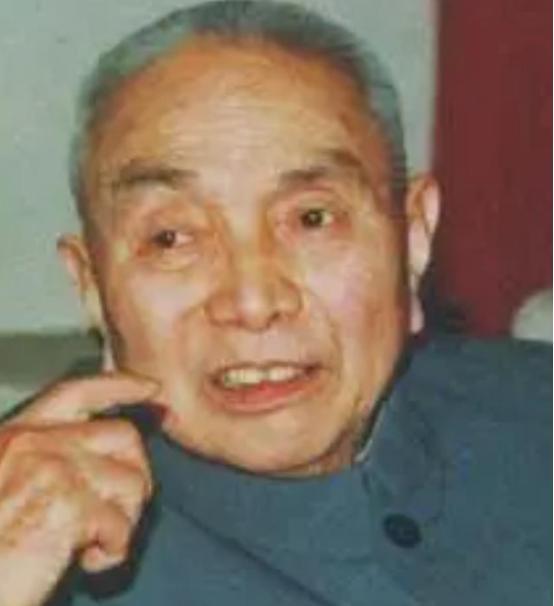

1949年,北平解放前夕,胡适在蒋的催促下乘坐前往南京的飞机南渡,到达南京后,他并没有立刻前往海峡对岸,而是在南京机场等候来自北平的飞机,当最后一架飞机落地时,看见只走出了一位北大教授毛子水时,胡适当场失态、痛哭不已!瞬间崩溃! 1948年底的北平,寒风凛冽。辽沈战役的战火将这座古城笼罩在一片紧张的气氛中。 在北平城内,知识分子们都能感受到这座城市即将迎来巨大的变革。战局的发展远比任何人预想的都要快,东北全境已经解放,华北地区也岌岌可危。 北京大学正在筹备50周年校庆,校园内却弥漫着一种特殊的氛围。炮火声时而从远处传来,但师生们依然在努力维持着正常的教学秩序。 毛泽东早在1948年4月就发出了统一战线的号召,这是一个深谋远虑的战略部署。他希望能够团结全国的知识分子和各界爱国人士,共同参与到新中国的建设中来。 与此同时,中共在周恩来的领导下,建立了一个完整的地下工作网络。这个网络通过香港和上海两个重要据点,为知识分子们规划了多条北上路线。 面对中共的这一举措,国民党方面显然准备不足。直到1948年11月,蒋介石才开始着手制定"抢救大陆学人"计划。 这个计划主要针对四类人才:各院校负责人、中央研究院院士、因政治原因必须离开大陆者,以及在学术上有重要贡献的学者。蒋介石将这些人视为国家的宝贵财富,希望能够将他们带往台湾。 为了实施这个计划,国民党动用了大量的资源。专机来回穿梭于南京和北平之间,试图将更多的知识分子接到南方。 然而,形势的发展已经不容乐观。许多知识分子开始认真思考自己的去留问题,他们中的大多数人都在观望,等待事态的进一步发展。 1948年12月,北平城内的局势日益紧张。解放军已经开始对北平城外围展开军事部署,城内的空气中弥漫着一种即将巨变的氛围。 蒋介石深知胡适的影响力,他派出了两架专机在北平机场等候。这两架专机的任务只有一个:接走以胡适为首的北平知识界精英。 在此之前,共产党方面也向胡适伸出了橄榄枝。延安广播电台甚至公开表示,北平解放后将任命胡适继续担任北京大学校长,并兼任北京图书馆馆长。 面对两党的争取,胡适最终选择了南下。1948年12月中旬,在北大50周年校庆活动结束后,他与陈寅恪、毛子水、钱思亮、英千里等人一同登上了前往南京的专机。 这架专机的到来在南京引起了极大的关注。蒋经国、王世杰、朱家骅、傅斯年、杭立武等国民党要员亲自到机场迎接。 蒋介石对胡适的到来格外重视。他不仅在官邸为胡适一行接风洗尘,第二天还专门安排了家宴。 在家宴上,蒋介石夫妇破例开酒为胡适庆祝57岁生日。这种高规格的接待显示出国民党对知识分子的重视程度。 然而,胡适并没有立即前往台湾。他选择留在南京,等待更多来自北平的同仁。 但是,随着时局的发展,愿意南下的知识分子越来越少。即便是专机抵达北平,也往往是空载而归。 这种情况让国民党感到焦虑。他们开始加大对在北平的知识分子的劝说力度,但收效甚微。 北平的知识分子们面临着一个重要的抉择时刻。是继续留在即将解放的北平,还是随国民党南下,这个选择将直接影响他们的未来。 对于胡适来说,等待北平同仁们的到来成为了他在南京期间最重要的事情。每当有专机从北平飞来,他都会第一时间赶到机场。 然而,现实往往与期待存在着巨大的落差。大多数专机都未能如期带来他期待的故友。 这个时期的南京,已经笼罩在一种山雨欲来的氛围中。但胡适依然坚持在机场等待,期待着能有更多的北平同仁南下。 南京机场的等待最终以失望告终。当最后一架从北平飞来的专机降落,舱门打开后,只见北大教授毛子水一人走下飞机,胡适当场泪崩。 这一幕成为了那个时代的一个缩影,也标志着国民党"抢救大陆学人"计划的失败。事实上,绝大多数知识分子选择了留在大陆,参与新中国的建设。 在那些选择留下的知识分子中,南开大学创办人张伯苓是一个典型代表。即便蒋介石亲自登门相邀,承诺优厚条件,张伯苓依然选择了留在重庆。 浙江大学校长竺可桢也面临着类似的抉择。面对台湾大学校长的职位邀请,他以各种理由推脱,最终选择了留在大陆。 同样引人注目的是桥梁专家茅以升的选择。他不仅拒绝了蒋介石提出的上海市秘书长职位,还在上海解放前夕,为保护上海工业作出了重要贡献。 陈寅恪的选择则更具戏剧性。虽然他随胡适南下,但并未前往台湾,而是选择去了广州岭南大学任教。即便面对重金利诱,他依然坚持自己的选择。 这些选择留下的知识分子,后来都在新中国的建设中发挥了重要作用。他们在教育、科技、文化等领域做出了突出贡献。 而选择离开的知识分子也有不同的去向。胡适最终选择前往美国,梅贻琦也先去了美国,直到1955年才应邀返回台湾主持新竹清华大学的筹建工作。