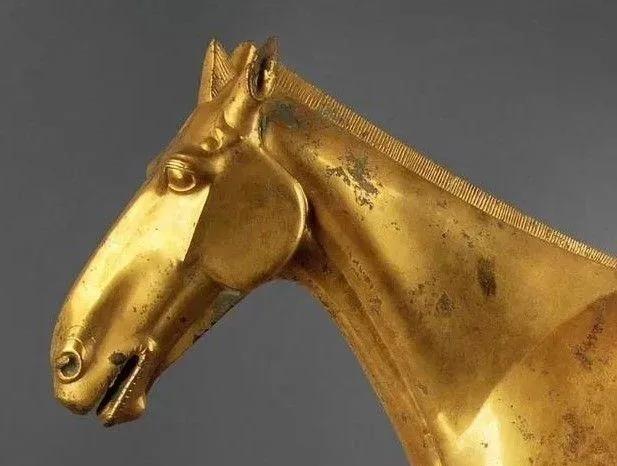

1984年,陕西一小孩在河滩边玩耍,突然捡到一只金光闪闪的小虫子,觉得好玩便放进口袋带回了家,父母见后脸色大变,厉声问道:"你从哪儿拿的东西?" 1984年的冬天,陕西谭家湾的天气格外寒冷。池河边的河滩上结了一层薄薄的冰霜,映照着微弱的冬日阳光。 这里的村民们有着独特的农闲习惯,每到冬季,大人小孩都会到河滩边淘金。河水冲刷下来的沙石中,偶尔能找到一些金沙,运气好的时候还能淘到古物。 十二月的一天,谭福全带着三个孩子来到了池河边。孩子们手里拿着小沙篓,兴高采烈地在河滩上四处淘洗。 寒风中,孩子们很快就觉得无趣了。他们放下手中的沙篓,开始在河边捉鱼玩耍。 谭福全却没有停下手中的工作,他知道这条河的历史。许多村民都曾在这里找到过古钱币和金饰,这些发现都让他对河滩充满了期待。 太阳渐渐西斜,河水在暮色中泛着金光。谭福全准备收工时,突然看见水中有个金色的东西在游动。 他快步上前,伸手想要抓住那个闪着金光的物体。第一次没有成功,第二次依然扑了个空。 最后,他灵机一动,用手中的沙篓直接将那个金色的物体连同周围的泥沙一起捞了上来。 在清理泥沙的过程中,谭福全不仅发现了那个金光闪闪的物体,还找到了几枚古钱币。看着手中沉甸甸的发现,他的眼睛亮了起来。 天色已经完全暗了下来,谭福全连忙招呼着孩子们回家。夜幕下的池河依然静静流淌,仿佛在诉说着千年的故事。 回到家中,煤油灯的光线下,谭福全将发现的物件放在桌上。那个金色的小东西在灯光下显得格外耀眼。 妻子凑近一看,惊讶地发现这竟然是一只栩栩如生的蚕。金色的蚕身上有着精细的花纹,一头微微昂起,腹部的节纹清晰可见。 女儿眼尖,一眼就认出这是蚕的形状。全家人围在桌前,仔细端详着这个不同寻常的发现。 谭福全知道池河经常会冲刷出一些古物,但这样精美的物件还是第一次见到。他小心翼翼地将金蚕收好,决定明天去找懂行的人看看。 这个寒冷的冬夜,谭家湾的一户普通农家,因为这个意外的发现而难以入眠。没人知道,这只金光闪闪的小蚕,将会揭开一段尘封千年的历史。 第二天一早,谭福全和儿子就带着金蚕来到了当地地质队。初步鉴定结果显示,这只金蚕表面是金,内里是铜,属于铜胎鎏金工艺制品。 地质队的工作人员表示,具体的价值和年代需要更专业的机构来鉴定。父子俩带着这个结果回到了家中。 消息很快在村子里传开了,陆续有人登门拜访,想要一睹金蚕的真容。其中来了几个自称是文物贩子的人,他们反复端详着金蚕。 一位文物贩子开出了八千元的价格,这在当时是一笔不小的数目。谭福全觉得这个价格有些蹊跷,一个铜制品怎么会值这么多钱。 文物贩子见谭福全犹豫,立即将价格提高到了两万元。这个价格让谭家人都动心了,要知道当时一个普通农民一年的收入也就几百元。 谭福全却始终没有表态,既不同意也不拒绝。这些反常的高价让他开始怀疑,这只金蚕可能不是普通的古董。 在接下来的几天里,谭福全暗暗做了一个决定。他带着金蚕,独自前往了陕西省博物馆。 在省博物馆,专家们看到金蚕后立即展开了仔细的研究。鉴定结果让所有人都震惊不已。 这竟然是一件汉代的鎏金铜蚕,长5.6厘米,制作工艺精湛,蚕身上的九个腹节清晰可见。专家们确认这是一件国家一级文物。 博物馆的专家向谭福全介绍,这只金蚕的意义远超出它的材质价值。它是研究汉代工艺水平的重要实物证据。 更重要的是,历史典籍中多次提到"金蚕",但一直没有实物出土,这让专家们对"金蚕"的具体形态只能靠想象。这次的发现,填补了这项研究的重要空白。 专家们翻阅《石泉县志》等历史资料,向谭福全解释了金蚕的来历。它是汉代皇室专门用来奖励养蚕大户的贵重物品。 当时中国的丝绸通过丝绸之路远销海外,给汉朝带来了巨大的财富。汉武帝为了鼓励养蚕,特意下令铸造这种鎏金铜蚕。 石泉作为离长安最近的养蚕基地,曾经为皇室提供过大量丝绸。因此在这里发现金蚕,与当地的历史有着密切的联系。 这些信息让谭福全对手中的金蚕有了全新的认识。这不仅仅是一件值钱的古董,更是一件承载着历史价值的国家文物。 在省博物馆专家的见证下,谭福全当场作出了一个重要的决定。这个决定不仅影响了金蚕的命运,也展现了一个普通农民的崇高品格。 了解到金蚕的真正价值后,谭福全毫不犹豫地将其捐献给了陕西省博物馆。这个决定让在场的专家们都深受感动。 博物馆向谭福全颁发了文物保护荣誉证书,并给予了一百元的象征性奖励。对于一个普通农民来说,这份荣誉远比金钱更有意义。 经过专家们的深入研究,这件汉代鎏金铜蚕的历史价值越发凸显。目前全国仅出土四条同类文物,每一件都弥足珍贵。