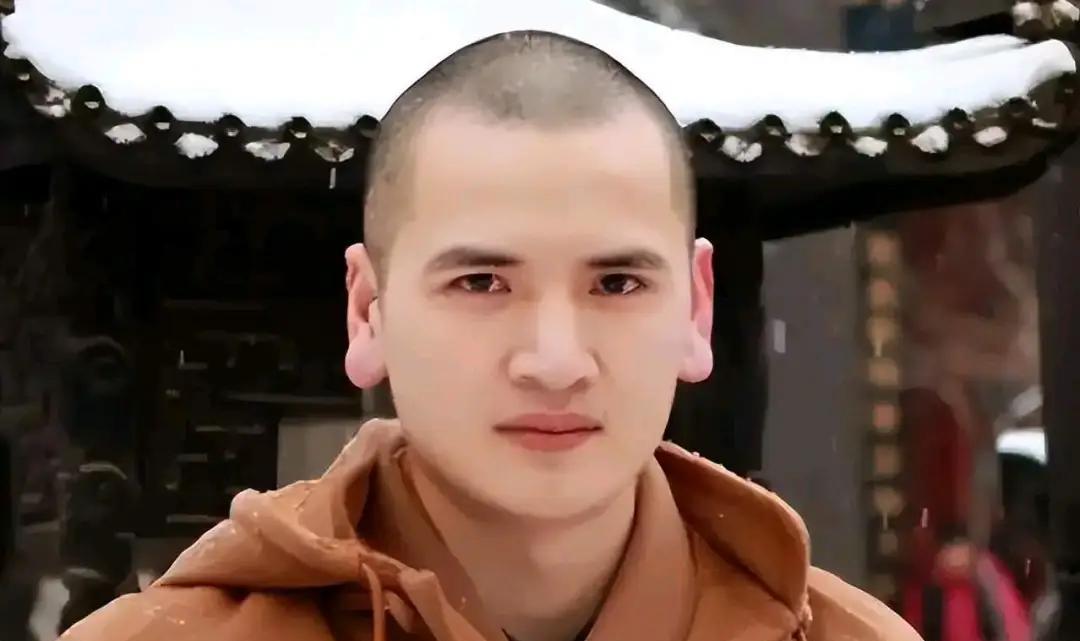

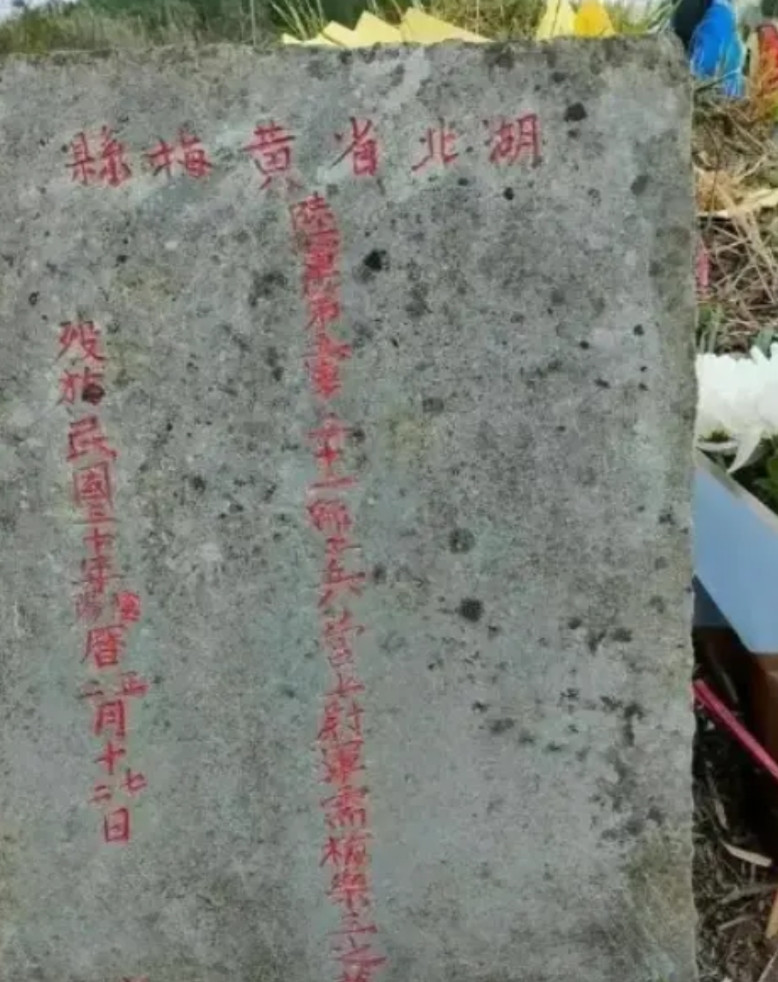

在村里参加宴席时,偶然发现一块被用作铺路的石碑。 出于好奇,我用水将它冲洗,又拿刷子仔细清理,没想到这竟是一块晚清时期的墓志铭! 只是上面好多字迹已模糊不清,还有部分缺失。 这么珍贵的东西,就这样被用来铺路,实在太可惜了。 有没有懂行的人能帮忙看看这上面的内容呀? 石板冷硬,硌在脚底。 谁能想到,这块被踩了不知多少年的石头,竟是百年前某户人家留在世间的最后念想? 那天的宴席热闹得很,村里人挤在院坝里喝酒划拳,我却蹲在角落盯着一块青石板出神。 石板边角被磨得溜光,中间却隐约有些凹凸不平的纹路。 我舀了半瓢水泼上去,灰扑扑的表面顿时泛起一层暗青。 抄起刷子顺着纹路轻蹭,几个模糊的繁体字竟露了出来——“光绪”“墓”“立”……心口猛地一跳,这哪里是普通石头? 分明是块墓碑! 村里老人凑过来瞧,七嘴八舌议论:“早些年修路缺石料,坟头荒了的碑就撬来用了。”“这碑风吹雨打的,谁家祖上也没人认喽。”可当我擦到碑侧“全家六口殉难”几个字时,空气突然静了。 一位拄拐的老爷子蹲下身,指尖颤巍巍划过残破的刻痕:“这家人……怕是遭了大难啊。”石板上的字迹像被岁月啃噬过,勉强能辨出“医士顾紫台之墓”“表弟妹婿同立”等字样。 最扎眼的是中间那列——“全家六口殉难于此”。 六个字,藏着多少血泪? 晚清乱世,瘟疫、战火、饥荒,随便哪一样都能碾碎一户寻常人家。 可这碑并非子孙所立,而是由表亲代劳,更添几分悲凉:或许这一家子连个后人都没留下。 类似的场景,江南水乡也上演过。 浙江新市古镇的石板路上,一块刻着“全家殉难”的墓碑曾被游人发现,引发争议。 当地解释,这类无主老碑在江南常被当作铺路石,因“非文物”而再利用18。 广西南宁的晚清墓碑更被随意弃置,文物部门直言“非名人无需保护”2。 可墓碑上“待诰封”“贡生”等字眼,分明记录着普通人对功名的渴望、对身后名的执念。 正如文史学者所言,这些碑刻是“华夏文明血肉中的微小细胞”2。 清理石碑时,我攥着刷子不敢用力。 碑文脆弱得像层薄霜,稍一碰就可能彻底消失。 想起河北邢台发现的雍正年间修桥碑,因记载河道变迁与民生疾苦,被专家称为“活历史”。 而眼前这块碑,或许正等着有人读出顾家六口的故事——他们是死于时疫,还是战乱? 为何连立碑人都不是至亲? 夕阳西斜,宴席散了。 我蹲在石板旁,手机里存着刚拍的照片。 有网友说,该把碑移到僻静处立起来,“差这一块石头铺路吗?”可更多老碑仍沉默地躺在村道、景区、甚至售楼处的地砖下14。 它们曾是生者与逝者的纽带,如今却成了路人脚下的凹凸。 石板冰凉,我摸了摸“殉难”二字。 百年前有人为这家六口刻下血泪,百年后若能借这块残碑拼凑出半段往事,或许便是对历史最朴素的告慰。

1902968

时间一久都没人扫墓,毁就毁了,大部分古代墓葬都是这个结局