李德生之子李和平:有些现任的干部子弟狂妄自大,做了一些违法乱纪的事情,有些发了财的商人子弟,坐享其成不思进取,这部分人使得社会上对‘官二代’和‘富二代’这两个群体的认知都暗含贬义。从这个角度看,“红二代”的称谓既不恰当,又易产生负面影响。 李和平回忆道,父亲最常挂在嘴边的一句话就是:“不准搞特殊化!”这句教诲成了李和平一生中的座右铭,伴随他成长。 年少时,李和平觉得父亲的这句话似乎过于严苛,甚至有些过度要求孩子们。 无论是在家里还是在学校,父亲的目光似乎时刻关注着他,提醒他保持自尊与自律,永远不允许自己享受任何的特权。 但随着时光流逝,李和平逐渐意识到,正是父亲这种严厉背后深藏的无声的关怀,才塑造了自己坚韧不拔的性格。 父亲不仅仅是在要求他遵循规则,更多的是在教他如何面对生活中的挑战与困境,如何保持一颗冷静和责任感十足的心。 当其他家庭因为物资匮乏而惶恐不安时,李德生始终以平静和坚决的姿态站在家人面前。 那段岁月,家里食物有限,父亲却依旧坚持带着家人开荒种地,艰苦的生活并未让他动摇过半步。 李和平清晰地记得,尽管家里连日常的口粮都难以保障,父亲依然毫不犹豫地拒绝了任何额外的补助,宁愿自己少吃一点,也要确保家人的尊严和自立。 这种影响直到成年后,李和平依然深有感触,他曾在一次采访中提到,自己小时候的零花钱只有每月一块钱。 虽然家里并不富裕,但父亲从未在金钱上给予任何特殊待遇。 他和兄弟姐妹们都曾经历过类似的艰难时光,但正是这些经历,才造就了他们对于生活的坚韧态度。 在李和平心中,父亲不仅是一位革命老兵,更是一位在生活中展现英雄气概的父亲。尤其是上甘岭战役,李和平无数次回想起父亲在那场战斗中的指挥与决策。 尽管在他年轻的时候,并不了解父亲在战场上的英勇事迹,直到多年后,他才逐渐意识到父亲在历史中的地位。 李德生在上甘岭战役中不仅指挥了12军与15军的联合作战,更是在关键时刻保持冷静,挽回了战局的主动权。 李和平清楚地知道,尽管历史常常把功劳归于其他部队,但在父亲眼中,战争胜利是团队合作的结果,从来不曾去强调个人功劳。 李德生从不追求荣誉或掌声,他总是把自己置身事外,轻描淡写地说:“这只是大家一起努力的结果,不是一个人的功劳。” 那种不以个人荣誉为重,只专注于战斗目标的精神,让李和平深深感受到什么是真正的伟大——不是外界的认可,而是内心深处的平静与坚守。 李和平回忆道,每当父亲谈起上甘岭时,他总是语气平淡,甚至有些疏离,仿佛那场战斗只是一场普通的工作任务。 李和平从未听父亲为此吹嘘过任何一分一毫,而是在父亲指挥下的集体努力中,看到了一位真正英雄的风范。 退役后的李德生没有选择悠闲的晚年生活,而是继续在社会中发挥着自己的作用。 李德生与一群老干部共同创办了中华爱国工程联合会,致力于培养青少年的家国情怀与爱国主义教育。 作为会长的李和平,继承了父亲的遗志,将这种责任感从父亲身上传递到下一代。李和平说:“父亲总是说,‘每一个人都应该为国家、为社会贡献自己的力量。’” 他深知,这份来自家庭的家国情怀是无价的遗产,而他也将以自己的方式,将这一份精神传递给更多的人,继续承载着父亲赋予的使命和责任。 从父亲李德生身上,李和平学会了不追逐个人的功名利禄,而是要为更大、更加有意义的事业奉献自己。 这种从父亲那里汲取的精神,驱动着他在自己的生活中不断前行,同时也深刻地反思“红二代”这一标签的含义,并思考如何在今天的时代中将革命精神继续传承下去。 “红二代”标签常常在李和平的生活中出现,年轻时李和平意识到这一称呼带来的巨大压力。 尽管父亲李德生的历史成就不容忽视,但李和平并不愿意让自己仅仅因为父亲的身份而被贴上“红二代”的标签。 在李和平看来,这个标签虽然看似光鲜,但背后却掩盖了对自己真正贡献和努力的认知,甚至给社会带来了某种负面的印象,“红二代”似乎已经成为了某种特定群体的象征,那些曾在革命中立下赫赫战功的父辈们,所留下的名声反而成了子女们无法摆脱的重负。 “红二代”一词所带来的不公平比较,时常让李和平深感困扰。 他曾在多次公开场合表达过自己对这个标签的反思。 他说:“顾名思义,‘红’代表的是革命,如果我们这些老干部的子女被称作‘红二代’,那么那些为革命做出巨大贡献的工农子弟又该如何定义呢?” 李和平从不认同这种划分,他认为它的存在不仅是对“红”字的误读,甚至可能掩盖了许多在革命岁月中为国家和人民无私奉献的普通人的真正贡献。 对李和平来说,真正的责任不仅仅是在于一个人的出身和家庭背景,而是在于他如何通过自己的行动去影响和塑造社会、贡献国家。 李德生一直告诉李和平,无论身处何种身份,最重要的始终是要有担当,要用行动证明自己的价值,而不是依赖于外界的评价。

陈练虎

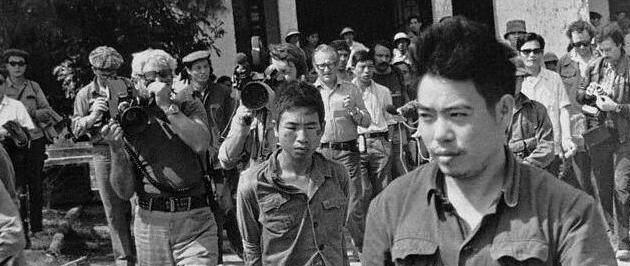

致敬英雄

用户13xxx07

李德生将军毛主席的好学生,忠诚的共产主义战士,为把中国人民解放军建设成为世界一流军队作出了巨大贡献。