【技术 航天 航天:嫦娥五号冲击熔融溅射玻璃中亚微观金属颗粒来源与生长过程】

摘要:

亚微观金属铁颗粒(SMFe)是太空风化过程在月壤中形成的一类独特组分。它们可以显著改变月壤的光学性质,对于遥感数据的解译至关重要。山东大学行星科学团队系统地研究了嫦娥五号(CE-5)冲击熔融溅射玻璃中金属球的形态和化学特征。团队识别出30630个金属球,其平均直径约为220纳米。形态上,它们大多数是近似/完美的球形,但仍存在三种不规则类型:纺锤类、变形类和聚合类。其中,纺锤类和变形类是在局部热不平衡/或润湿性差异的影响下形成的,而聚合类则反映了奥斯瓦尔德熟化机制驱动的金属球生长过程。

本研究发现了一系列处于不同聚合阶段的金属球,为SMFe的生长提供了确凿的岩相学证据。地球化学分析表明,陨石铁-镍金属的引入对这些金属球的形成有重要贡献。这进一步表明了CE-5月壤中外来流星体物质的存在。

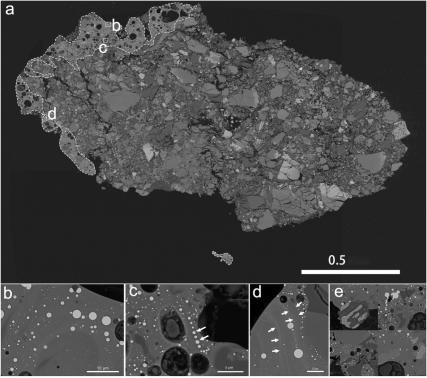

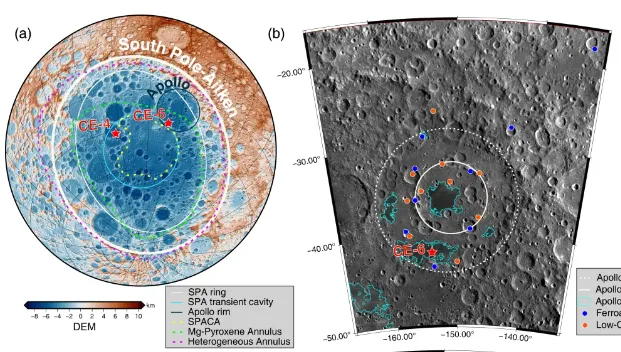

太空风化是月球等无大气天体表面的重要地质过程(Pieters & Noble,2016)。由于缺乏大气层和全球性磁场,月壤直接与恶劣的空间环境相互作用,这导致月壤光学特性发生显著改变。相关研究表明,光学特性的实际改变者是月壤中的亚微观金属铁颗粒(Hapke, 2001)。这些颗粒主要以两种形式存在:月壤颗粒表面无定形边缘的纳米相铁和冲击玻璃产物(粘结集块岩以及玻璃珠)中的亚微观金属铁颗粒(SMFe,包括纳米相铁和更大的微米铁)(Basu, 2005)。阿波罗样品的实验室研究提出了SMFe的两种主要来源:1)月球内生/陨石铁-镍金属的直接引入(Morris, 1980);2)太阳风注入以及气相沉积过程导致的Fe2+还原(Basu, 2005)。嫦娥五号任务成功收集了1731克月壤样品,为研究空间风化效应提供了一个新契机。本研究在嫦娥五号月壤角砾岩的冲击熔融溅射玻璃中识别出了30630个金属球。高精度化学成分分析表明,陨石来源的铁-镍金属对金属球的形成有重要贡献。此外,本研究还观察到完整的金属球聚合序列,这为月壤中SMFe的生长提供了确凿的证据。金属球形貌研究冲击玻璃中大多数金属球是孤立存在的,零星分布,部分金属球呈链状/线状排列(图1)。本研究在高分辨电子背散射图像中共识别出了30630个金属球。它们的尺寸范围约为20纳米到5.8微米,平均直径约为220纳米。直径处于40-60纳米范围内的金属球数量最多,且随着直径的增大,金属球的数量不断减少。大多数金属球的最小外接矩形长宽比接近1:1,形态上为接近/完美的球形。长宽比明显偏离1:1的金属球被归类为不规则类型。根据其形态特征,不规则金属球可进一步分为纺锤类、变形类和聚结类三种。纺锤类金属球通常出现在冲击熔融溅射边缘或孔洞附近。每个纺锤类金属球都部分浸入于冲击玻璃中,另一部分暴露在外。变形类金属球相对较少,它们与矿物碎片/岩屑直接接触。以上两种类型的金属球都不是完美的球形,局部热不平衡或润湿性差异(Yan et al. 2024)导致了金属球的不均匀生长。聚合类通常表现为两个金属球合并在一起,并且完整展示了金属球不同阶段的聚合生长过程。

电子探针分析显示,金属球的化学成分具有显著的一致性,其中Ni含量约为6 wt.%。这表明其显然区别于Fe2+还原产生的金属球。此外,大约6 wt.%的Ni和0.3 wt.%的Co也超出了月球内生金属范围,大致落在铁陨石与球粒质金属的分界线上。然而,约为6 wt.%的Ni偏离了普通球粒陨石中典型的铁-镍金属成分,但与阿波罗16二元角砾岩中的铁-镍金属类似。后者被认为可能来自于铁陨石(Korotev, 1987)。此外,冲击熔融溅射和CE-5月壤之间组成的一致性也不支持额外硅酸盐组分的引入。

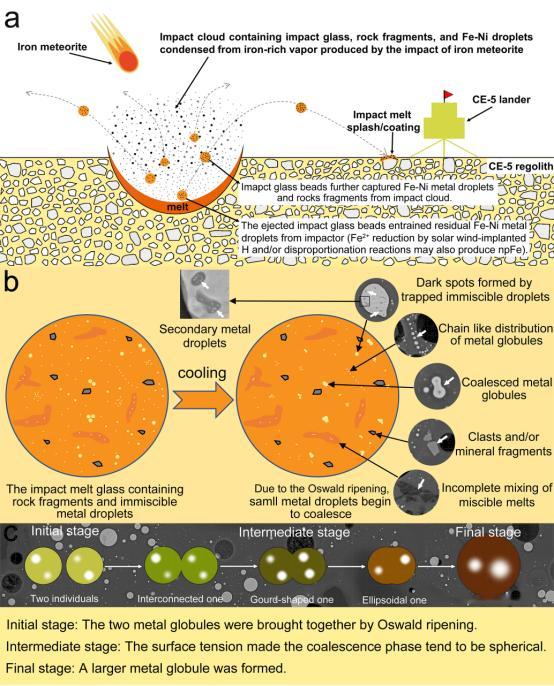

据此推测,这些金属球最可能来自于铁陨石。金属球形成与生长模型图总结了CE-5冲击熔融溅射玻璃中金属球的形成和生长。铁陨石的超高速撞击导致了目标月壤及自身的熔融和气化;冲击产生的玻璃珠中含有来自残余铁陨石的铁-镍金属液滴。当穿过撞击产生的冲击云时,玻璃珠进一步捕获了矿物碎片和铁-镍金属液滴。而在整个弹道运输过程中,玻璃珠始终保持熔融态。随着冲击玻璃冷却,金属液滴逐渐生长。在冲击玻璃内部的热平衡条件下,表面张力驱使金属液滴逐渐变成球形,从而产生最小的表面积。然而,当热金属液滴遇到矿物碎片或孔洞/囊泡时,局部的热不平衡/润湿性差异会导致不规则金属球的形成。此外,由于奥斯特瓦尔德熟化机制,两个或三个(或更多)小金属球可以逐渐凝聚并最终产生一个更大的金属球(Noble & Pieters, 2003)。本研究中高分辨率的背散射电子图像很好地捕捉了金属球聚合的整个序列,使我们能够建立这一过程的形态演化模型。在奥斯特瓦尔德熟化机制的驱动下,两个金属球逐渐靠近然后合并。在初始阶段,两个独立的金属球相互接触并相互连通。随着这个过程的继续,该金属球变成葫芦形态。进一步的融合导致葫芦形结构转变为椭球形结构,并最终生成一个更大的金属球。

本文所描述的生长过程同样适用于月壤中其它成因的金属球。此外,鉴于月球上撞击过程的普遍性,这些形成的金属球可能会经历多次撞击,引发多次聚合生长的过程。与此同时,金属球形态的变化也会导致月壤光谱特征发生相应的改变 (Lucey & Noble, 2008)。