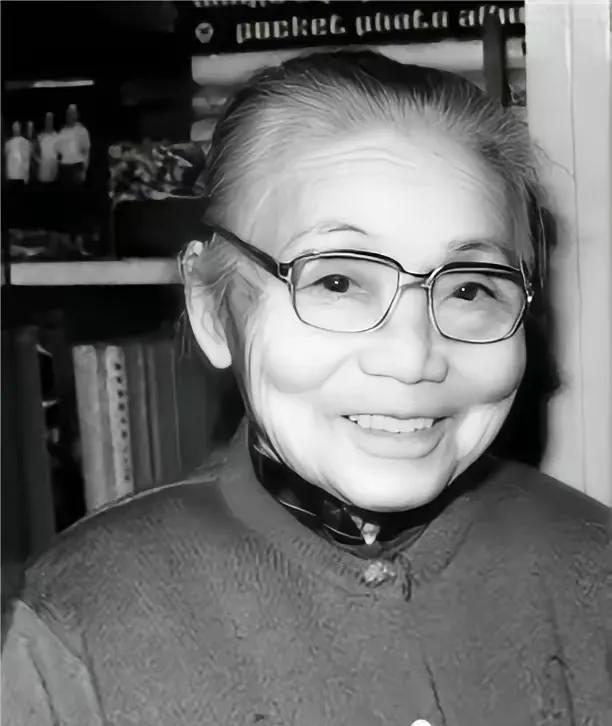

1925年,苏州豪门潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇,厚着脸皮对她说:“你已经守寡2年,真是苦了你了。但我死后你也一定不要改嫁,我有要事相求!”孙媳妇重重地点点头。 ??信源:澎湃新闻—赵启斌|潘氏家族及其收藏——记著名收藏家潘达于先生 ??乱世之中,有人醉生梦死,有人苟且偷生,也有人默默扛起民族的脊梁。潘达于,一个20岁的年轻寡妇,用柔弱的肩膀扛起了守护国宝的重任。 ??潘家,苏州的四大名门望族之一,祖上潘世恩是乾隆年间的状元,官至一品。其后代子孙或为官员,或为学者,家族声望显赫一时。潘世恩的孙子潘祖荫更是咸丰二年的探花,光绪年间也位居二品,在朝中掌管南书房达40多年。 ??潘家不仅在仕途上一帆风顺,在文化收藏方面也造诣颇深,尤其以潘祖荫的收藏最为著名,其藏品数量之多,仅次于故宫博物院。 ??潘祖荫对金石书画颇为喜爱,一生积累了大量的文物,其中尤为珍贵的是大克鼎和大盂鼎,这两尊西周时期的青铜器,被誉为“海内三宝”之二。大克鼎是左宗棠为感念潘祖荫的救命之恩而赠送的,而大盂鼎则是潘祖荫花费重金购得。这两尊国宝级文物,不仅是潘家的传家宝,也是中华文明的珍贵遗产。 潘祖年看着孙媳妇坚定的眼神,心中稍安,他缓缓起身,颤抖着打开床边一个隐蔽的暗格,从里面捧出一个古朴的木盒。木盒上雕刻着精致的花纹,岁月的痕迹让它显得愈发厚重。 “达于啊,这里面装的便是咱们潘家的命根子——大克鼎和大盂鼎的钥匙,还有一份详细记录两尊宝鼎来历与特征的文书。”潘祖年声音微弱却充满力量,“这两尊鼎,是老祖宗传下来的宝贝,更是咱中华文化的瑰宝。如今乱世,我最放心不下的就是它们,怕落入贼人之手。我走之后,你一定要想尽办法保护好它们,切不可让国宝蒙尘,更不能让它们流落海外。” 潘达于接过木盒,只觉手中沉甸甸的,这份嘱托的重量压得她心头一紧。她紧握着木盒,再次郑重地点头:“爷爷,您放心,只要我潘达于还有一口气在,就绝不会让大克鼎和大盂鼎出事。” 潘祖年欣慰地闭上了眼睛,不久后便溘然长逝。潘达于强忍悲痛,操持完爷爷的后事,便开始思索如何妥善安置这两尊巨鼎。她深知,树大招风,潘家藏有稀世珍宝的事,早已不是什么秘密,稍有不慎,便会招来灾祸。 很快,日军的铁蹄踏入苏州,战火纷飞,人心惶惶。一天,几个日本兵气势汹汹地来到潘家,声称听闻潘家藏有珍贵文物,要“借去”研究。潘达于心中一惊,但很快镇定下来,她不卑不亢地应对着:“几位长官怕是听错了,我们潘家虽有些旧物,可都是些不值钱的玩意儿,哪有什么珍贵文物。” 日本兵并不相信,在潘家翻箱倒柜地搜寻起来。潘达于的心提到了嗓子眼,她暗中吩咐家中仆人,一旦发现日本兵靠近藏鼎之处,便立刻想办法阻拦。好在潘家院落幽深,藏鼎的地方又极为隐蔽,日本兵折腾了许久,一无所获,只能悻悻离去。 但潘达于知道,这只是暂时的安宁。为了彻底打消贼人觊觎的念头,她和家人商议后,决定将大克鼎和大盂鼎深埋于地下。在一个月黑风高的夜晚,潘达于带领着家中几个忠诚的仆人,小心翼翼地将两尊宝鼎从密室中移出,运到后院,费了九牛二虎之力,将它们深埋在地下,并在上面铺上石板,种上花草,恢复成平常的模样。 此后的日子里,潘达于时刻警惕着,不管是日军的威逼,还是汉奸的利诱,她都不为所动,始终坚守着心中的承诺。直到新中国成立,局势稳定,潘达于才放心地将大克鼎和大盂鼎重新挖出,捐献给了国家,让这两尊承载着千年历史的国宝,在博物馆中向世人展示着中华文明的辉煌 。