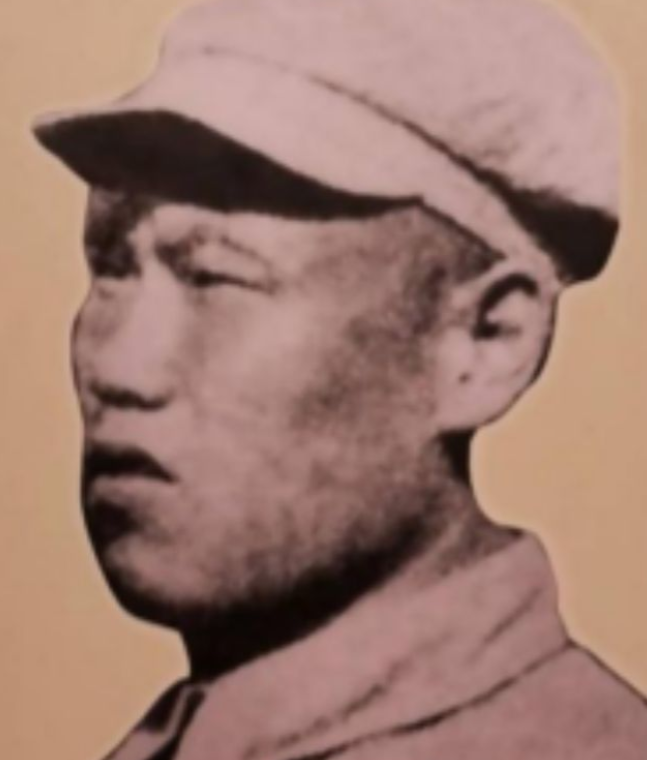

1980年,开国少将钟伟病倒,儿子钟戈辉守在他身边轻声地问,“爸爸,一个团对一个团,怎样能打赢?” 这个看似简单的战术问题,却总能让老将军精神一振:“先佯装撤退,等敌人追击时突然回头反击,打乱敌人部署。然后再撤退,伺机再战,如此反复,直至最后的胜利。” 在钟伟的战斗生涯中,文家台之战是他战术才能的集中展现。 那一年,国民党新编第五军装备精良,训练有素,比四野部队强出不少。面对这样一支强敌,他并未退缩,而是亲自率人勘察地形,分析敌军部署。 战斗打响后,他灵活运用战术,时进时退,诱敌深入,将新五军一步步引入精心策划的包围圈。最终,这支曾被视为劲旅的部队溃败,大批官兵被俘。 战后,部下报告说,新五军军长陈林达混在俘虏之中,难以辨认。钟伟沉思片刻,未采取逐个审问的传统方法,而是命令所有俘虏列队跑步。 这一招看似简单,实则巧妙。果然,跑了一段时间后,一名体态略胖的军官渐渐落在了后面,气喘吁吁。审问后得知,他是陈林达的副官。通过他的指认,真正的陈林达很快被揪了出来。 在这场战役中,钟伟不仅展现了非凡的战术指挥才能,更体现了他独特的用兵艺术。他善于发现敌人的弱点,并能够灵活运用各种方法来获取战场优势。 这种既重视整体战术运筹,又注重细节把控的指挥风格,正是他在战场上屡建战功的关键所在。 钟伟年轻时,血气方刚,曾因不满上级的不当命令,竟敢举枪指着对方理论。 在彭德怀将军的部队里,他更是因为要保护一名被判处死刑的营长,在执行枪决时故意放走了对方。这些看似冲动的举动背后,折射出的是他对是非曲直的坚持。 他为人率真,说话办事从不拐弯抹角。部队里都知道,只要是钟伟拍板的事情,往往能有出人意料的好结果。虽然他脾气火爆,动辄训斥部下,但在关键时刻的判断往往极为准确。 1939年,上级命令钟伟整编三个收编团,但他深知,这些部队成分复杂,战斗力和忠诚度都存疑,贸然使用可能会导致严重后果。 可没想到他的据理力争却被扣上了莫须有的帽子。他不甘被冤枉,更不愿执行他认为错误的决定。思索再三,他做出了一个大胆的选择——离开,去寻找真正能发挥自己价值的地方。 他的队伍抵达了新四军黄克诚部队的驻地。尽管身份特殊,但钟伟并未因此受到特殊对待,而是从一名普通支队长做起,重新证明自己。 他很快以卓越的军事才能崭露头角,每一次战斗都指挥得当,战果显赫,逐步晋升至旅长。 与此同时,数百公里外,钟伟的原先上级收到了一封关于钟伟“当逃兵”的报告,他准备召开大会,批评钟伟擅自离队。 几天后,一张报纸送到了上级的案头,黑字白纸上印着“旅长钟伟”的名字。消息传开,整个支队都为之震惊——一个“逃兵”竟在短短时间内成为旅长? 这样的战绩,足以证明他的军事才能。更让人惊叹的是,后来的战事印证了钟伟的判断,那三个收编团果然在关键战斗中暴露了严重问题,最终被整编或撤销。 多年后,新中国成立,钟伟被授予少将军衔。 少将军衔让他颇为不满,他极少穿军装,甚至扬言要将勋章挂在野草上。这番话传到了最高领导人的耳中,领导人笑着问道:“一个将军冲锋陷阵时连命都可以不要,现在却为军衔和勋章计较,这是为什么?” 钟伟听后沉默不语,不再多言。 不久之后,他被调往北京军区担任参谋长。这不仅是对他军事才能的认可,更是对他坚定信念的褒奖。 1980年,钟戈辉仍在向父亲请教战术问题。此时的钟伟已经走到了生命的尽头,但他一生的经历,无论是指挥若定的战场,还是义无反顾的选择,都诠释了一个军人的担当。