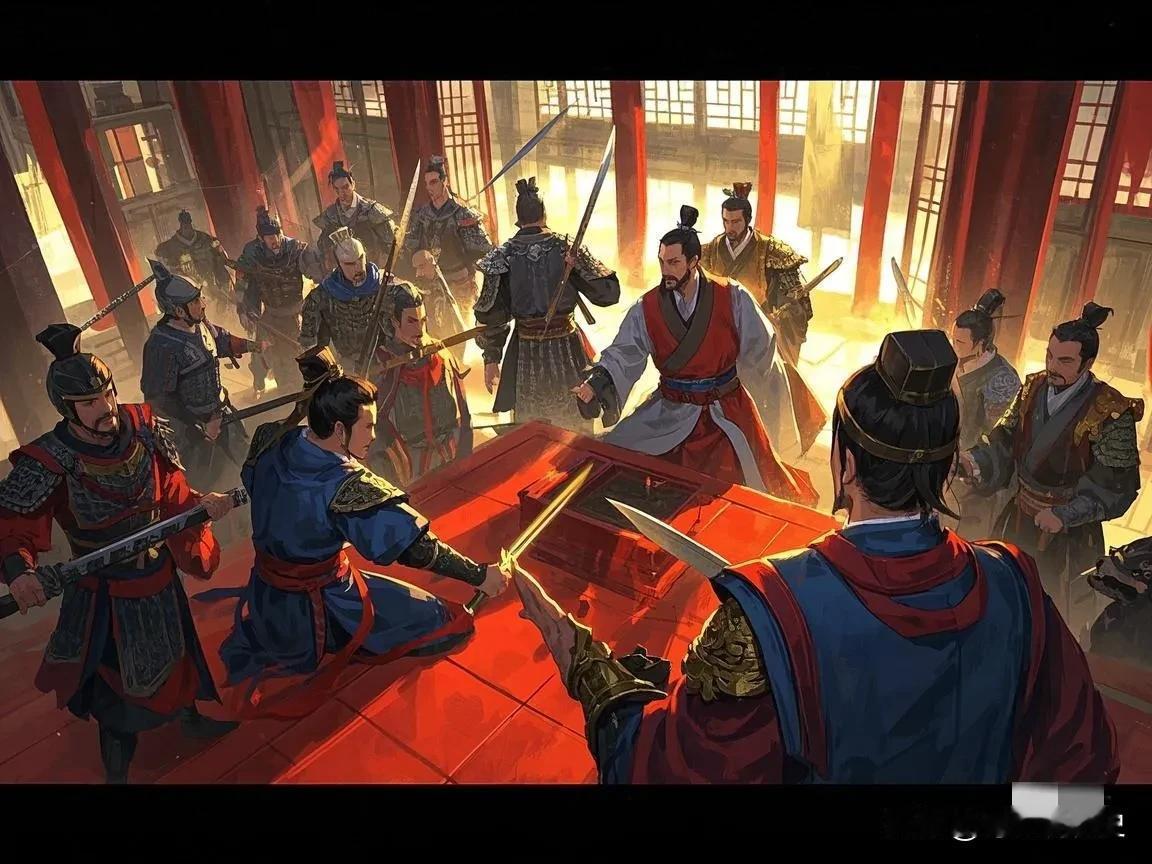

公元469年,一个3岁的鲜卑男孩,被立为北魏太子。可是,他的母亲却被赐死了。2年后,他的父皇被逼退位,5岁的他成了皇帝。这一切,都和幕后的一个女人脱不了干系。她操纵一切,只是想让这个孩子,对汉族人做一件前无古人,后无来者的大事。 公元469年,北魏王朝正值动荡之际。战乱频仍,朝堂上的争斗不断,政局处于动荡之中。就在这一年,一个名叫拓跋宏的3岁男童被立为太子。 这本该是一件喜事,但却发生了一件令人震惊的事情。拓跋宏的母亲也就是北魏皇后,竟然在儿子被立太子后不久就被赐死了。 原来,北魏皇室为了防止外戚干政,早就定下了一条无情的规矩:"子贵母死"。意思是说,一旦皇子被立为太子,他的母亲就必须被处死,以绝后患。这条残酷的规定,在拓跋宏母亲身上不幸应验。 年仅3岁的拓跋宏虽然尚不能完全理解生死离别的悲凉,但失去母亲的痛苦还是让他备受煎熬。他整日郁郁寡欢,夜不能寐。有时甚至会在梦中哭喊着母亲的名字。 然而,这一切都无济于事,母亲已经永远地离开了他。 就在拓跋宏沉浸在失去母亲的悲伤中时,他的人生再次迎来重大变故。公元471年,拓跋宏的父皇被迫退位,年仅5岁的拓跋宏就这样继承了皇位,成为了北魏的新君主。 拓跋宏登基之后,朝中的权力斗争更加激烈。大臣们你争我夺,各怀鬼胎。在这些纷争背后,有一个神秘的女子在操控一切。她就是当时北魏的实际掌权者——冯太后。 在冯太后的影响下,拓跋宏自幼就接受了儒家文化的熏陶。他勤奋好学,博览群书,逐渐成长为一个满腹经纶的君主。同时,冯太后也在朝中为拓跋宏安插亲信,培植势力,为他日后推行汉化政策做准备。 就这样,在冯太后的精心策划下,一场席卷北魏的汉化运动,正在悄然酝酿。而这一切,都将由这位年轻的皇帝拓跋宏来推动和实施。汉化的序幕,已经拉开。 拓跋宏在冯太后的扶持下,开始了一系列的汉化改革。他颁布诏令,禁止鲜卑贵族之间的同姓通婚,因为这违背了汉人的伦理道德。尽管同姓通婚在鲜卑族中是一项延续已久的传统,但拓跋宏坚决废除了这一陋习。 为了进一步推行汉化,拓跋宏在冯太后的建议下,启用了一批汉族官员担任朝中要职。这些汉人大臣们秉承儒家治国理念,提出了一系列新政。他们认为,游牧民族是很难积累财富的,国家要想富强,就必须重农抑商。于是,拓跋宏听从大臣们的意见,颁布了"均田令"和"三长制",将土地分配给农民,让官民共同承担赋税。 而上文提到的“子立母死”制度,北魏历史上有一段充满波折与命运抗争的故事,主角是胡灵太后,一个凭借智谋与勇气摆脱了“子立母死”制度束缚的女性。胡灵太后生于这一制度之下,却凭借一己之力打破了这一历史的枷锁,成为历史上唯一一个未被牺牲的太子母亲。 这一制度使得所有生下太子的嫔妃,都面临着死亡的威胁。随着制度的执行,许多妃子心怀恐惧,纷纷祈祷生下女儿。然而,胡灵太后却不畏此事,毅然选择生下了一个儿子——后来的孝明帝元诩。 胡灵太后之所以敢冒险生下儿子,并非仅凭一腔热血。她观察到,尽管“子立母死”制度在早期得到了皇帝的严格执行,但随着时间的推移,这一制度开始出现松动。宣武帝元恪,即胡灵太后的丈夫,也对这项制度产生了疑虑,并最终颁布了一道命令,宣布不再执行对怀孕嫔妃的死刑。因此,胡灵太后能够生下元诩,背后正是她对制度演变的深刻洞察和对自己命运的精准判断。 然而,即使胡灵太后成功生下了元诩,并且未被处死,她的未来依然充满了危机。在元诩还未被立为太子时,胡灵太后面临着来自宫廷内部其他嫔妃的威胁。高皇后便是其中之一,她对胡灵太后的优宠心生嫉妒,企图借“子立母死”制度的传统推翻她的位置。 宣武帝在元诩出生后,出于保护的需要,立即加强了对儿子的保护,防止任何可能的暗算。宫中的政治斗争加剧,胡灵太后虽然成功摆脱了当时的法律束缚,但仍不得不面对后宫权力的重重挑战。她深知,自己的位置随时可能因外部的权力斗争而动摇。 当宣武帝去世后,胡灵太后迎来了自己真正的权力巅峰。随着元诩年幼,胡灵太后接管了北魏的政权,开始临朝称制。 她利用自己在宫中的深厚影响力和对外戚政治的掌控,维持了国家的稳定。然而,权力的取得并非没有代价。在她掌握政权的过程中,她与宫中的其他权力集团,包括高皇后等人,展开了复杂的博弈。 尽管胡灵太后能够借助自己的聪明才智和庞大的政治资源成功掌控朝政,但她的最终命运仍是悲惨的。她以一种极为冷酷的手段谋害了自己的亲生儿子孝明帝元诩,最终完成了权力的交换。之后,胡灵太后扶持的幼主元钊即位,然而权力斗争未曾停止,尔朱荣的河阴之变最终将她和幼主一同陷入黄河,结束了她的政治生涯。 虽然她成功打破了“子立母死”的桎梏,获得了政权的掌控,但她为了权力,亲手杀死了自己最亲的人,最终也未能逃脱历史的漩涡。