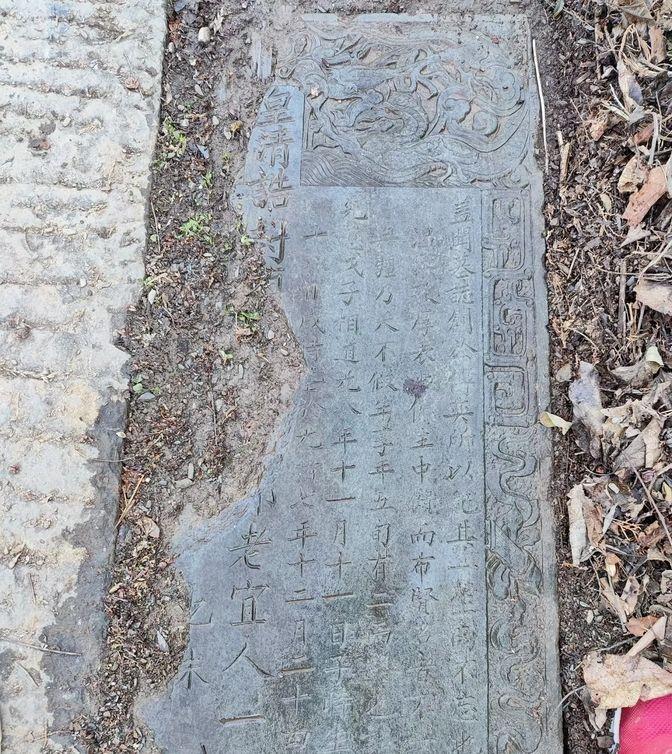

2005年,退休民警余发海途经荒径,忽见野草深处隐现成片碑林。指尖摩挲着斑驳铭文,他蓦然湿了眼眶——五十四载无人问,清明寒食谁祭扫?当夜便暗下誓言:定要为英魂寻回血脉至亲! 【消息源自:《赤壁城郊发现百座志愿军烈士墓》2005-09-03 长江日报融媒体中心;《荆楚英烈考》2007版湖北省退役军人事务厅档案】 余发海摸到第三块石碑时,放大镜差点摔在碎石堆里。"张红兵,湖北孝感,十八岁..."他对着阳光反复确认碑文,喉结上下滚动着。退休证在裤兜里发烫,这位干了一辈子户籍警的老汉,此刻却像刚入行的学徒般笨拙。 那年夏天赤壁郊外的野蒿长得比人高,老余抄碑文时总被草籽呛得咳嗽。肾移植手术的刀口还没长好,汗珠顺着脊椎流进纱布里。"您这把年纪图啥呢?"卫生院护士换药时直摇头。老头嘿嘿笑着摸出笔记本:"这上头记着142个娃娃,最大的不过二十。" 卖房合同签字那天下着冷雨,中介小伙反复确认:"您真要押上全部身家?"老余盯着泛黄的笔记本,142个名字在眼前跳动。第一封挂号信寄往恩施山区时,邮局柜员瞥着地址直咂嘴:"这地界早没活人住了。" 在通城县某村口,老余被当成骗子轰出来三次。第四次他直接跪在晒谷场上,举着烈士证喊:"王家老三没当逃兵!他埋在赤壁啊!"晒玉米的老太太突然丢了簸箕,瘪着嘴哭出声:"我三哥是穿军装走的..." 2007年霜降那天,九十岁的王李氏抖开红绸布,褪色的烈士证和碑文拓片严丝合缝。"德荣啊..."老人枯枝似的手指划过"铁原"两个字,转身从米缸底掏出个铁盒,里头躺着半块发霉的柿饼——那是儿子参军前塞给她的。 老余的笔记本开始出现奇异标记:第47页夹着苗家银饰碎片,第89页粘着半张粮票。最揪心的是那个虚报年龄的"小萝卜头",档案显示参军时刚满十五。"他娘临终前攥着假户口本呢。"村干部领着老余找到荒坟时,纸钱灰迷了人眼。 2016年春,DNA实验室的年轻人盯着头骨标本犯难:"这都碳化了..."老余哆嗦着掏出塑封袋,里头是烈士堂弟的头发。"再试试!"他三天三夜守在医院走廊,直到鉴定员举着报告冲出来:"配上了!是无名碑四号!" 去年清明我见到老余时,他正给第117座坟插柳枝。"这是重庆老陶家,闺女在韩国打工赶不回来。"老人掏出手机展示视频:隔着时差,祭酒洒在屏幕上的刹那,中韩两地的哭声同时响起。陵园管理处的小年轻嘀咕:"老爷子比咱数据库还灵光。" 上个月,老余把裱好的合影挂进纪念馆。照片里117个家庭举着各自的地图碎片,拼出完整的中国版图。玻璃柜里躺着本翻烂的笔记本,未完成的25个名字旁,密密麻麻签着"英烈守护联盟"志愿者的名字——最新笔迹是00后大学生写的:"张爷爷,我们接着找。"