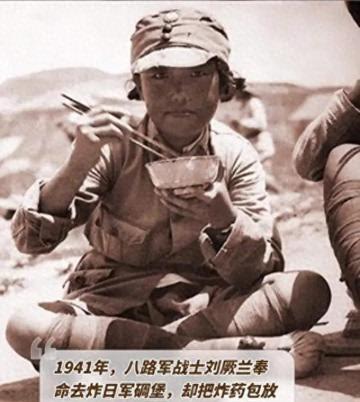

1941年,刘厥兰奉命去炸鬼子碉堡,没想到一时着急把炸药包放错了地方,轰隆一声巨响后,碉堡虽然完好无损,但是大家却乐得合不拢嘴! 1940年的山东鲁中,山区地形复杂,村落星罗棋布。这里的每个村子都有一个共同的特点:厚实的石砌围墙将整个村庄环绕。 这些石砌围墙本是村民们为了防匪患而修建,但现在却成了日军修建碉堡的天然材料。日军占领一个村子后,就会就地取材,用大石块加固围墙,在关键位置修建炮楼。 碉堡与炮楼构成了日军控制区的坚固防线,八路军要想打开局面就必须突破这些据点。然而当时的八路军没有大炮,武器装备十分简陋,攻打这些坚固工事时伤亡惨重。 最初,八路军采用架梯子攀爬的方式进攻。战士们扛着笨重的木梯,在火力掩护下爬上围墙,但这种方法很快就被日军识破。 一旦敌人发现进攻意图,就会用刺刀、大刀将爬上墙头的战士刺下来,或者直接推倒梯子。有时候,成功爬上围墙的战士还会被蜂拥而来的敌人赶下来。 1940年春天,原东北抗联干部王凤麟从延安来到山东,被分配到鲁中地区。面对这种困境,他开始带领部队寻找新的突破方法。 在部队中,有不少战士此前是煤矿工人,他们熟悉使用炸药。这些战士偷偷从煤矿中运出了一些威力较大的黄色炸药,为爆破作战提供了条件。 起初,王凤麟带领的爆破小组尝试采用煤矿作业的方法。他们在碉堡底部凿洞,将炸药塞进去引爆,这种方法被称为"内炸"。 但"内炸"作业过程复杂,爆破手不仅要带着炸药包,还要携带锤子和凿子。往往还没等凿完洞,就被敌人发现,在密集的火力下,爆破手伤亡惨重。 为了保护爆破手,部队还制作了一种被称为"土坦克"的防护工具。这是一个装了轮子的木柜子,外面包裹了多层湿棉被,爆破手躲在里面推着前进。 但"土坦克"体积太大,行动不便,而且棉被即使加厚到七层,仍然无法完全抵挡机枪子弹。在一次攻打新泰县张家栏子据点的战斗中,工兵排爆破手伤亡惨重,证明这种笨重的防护工具并不适合实战。 破袭据点的困境一直持续到1941年初,八路军在不断的战斗中积累经验,摸索新的作战方法。与此同时,日军也在不断加固工事,双方展开了一场没有硝烟的较量。 1941年2月的一个夜晚,八路军二团在徐家楼据点外集结。这个据点的防御工事异常坚固,外围有一圈高大的石砌围墙,内部还建有两座互为犄角的炮楼。 王凤麟仔细观察了据点的地形后,决定采取分兵两路的战术。他命令三营在正面展开佯攻,吸引敌人注意力,同时派遣爆破手刘厥兰从另一个方向接近炮楼。 这次行动本计划使用"土坦克"掩护爆破手接近目标。但几辆"土坦克"刚推进到半路,就被日军的九二式重机枪打穿,里面的爆破手全部牺牲。 看到这种情况,王凤麟立即改变战术,让刘厥兰携带炸药包,趁着夜色摸近炮楼。按照原定计划,炸药包应该放在围墙与炮楼的结合处,那里有一个便于放置的凹陷位置。 刘厥兰点燃了炸药包的导火索,抱着炸药包冲向目标。但是在漆黑的夜色中,他一时找不到预定的爆破位置,来回几次都没有找到合适的地方。 导火索燃烧的时间越来越短,刘厥兰不得不做出决定。他将炸药包放在了围墙根部,然后迅速撤离。 随着一声震耳欲聋的爆炸,围墙被炸出了一个大缺口,但令人意外的是,炮楼却完好无损。王凤麟原本对这次行动寄予厚望,看到这个结果不禁大声训斥刘厥兰。 但就在这时,战场上出现了意想不到的变化。炮楼里的机枪声突然停了下来,二团战士抓住机会,迅速通过被炸开的缺口冲进据点。 当战士们登上炮楼时,发现里面的日军士兵都处于晕眩状态。原来,虽然炸药包没有直接破坏炮楼,但爆炸产生的冲击波透过厚实的墙体,把里面的敌人全部震晕。 爆破手们开始尝试把炸药包绑在木棍上,将其支在碉堡射击孔下方或中部位置。这种悬空爆炸的方式不仅威力更大,而且能更有效地破坏敌人的火力点。 在泰安茅茨的一次战斗中,八路军首次完整地运用了新战术。当时,一个日军小队占据了一座大庙,特等射手封锁住门窗,爆破手采用新方法,成功摧毁了这个据点,而且没有任何伤亡。 但实战中依然存在一个关键问题:如何安全地引爆炸药。传统的火柴点火方式存在很大风险,白天导火索会冒烟暴露目标,夜晚火星也容易被发现。 在一次偶然的机会中,刘厥兰看到王凤麟在改装迫击炮弹,突发灵感提出了类似手榴弹的拉火装置。 八路军总部了解到这一技术突破后,立即要求山东纵队系统总结经验。王凤麟被借调到一旅一团担任副团长,专门负责训练工作和爆破手培训。 他根据实战经验,编写了一套完整的军事爆破理论和技术手册。这份材料详细阐述了爆破战术在抗战中的重要地位和具体应用方法。 这种新型爆破技术不仅在正规部队中推广,还传授给了地方民兵组织。这极大地提升了根据地军民抗击日军的整体能力。