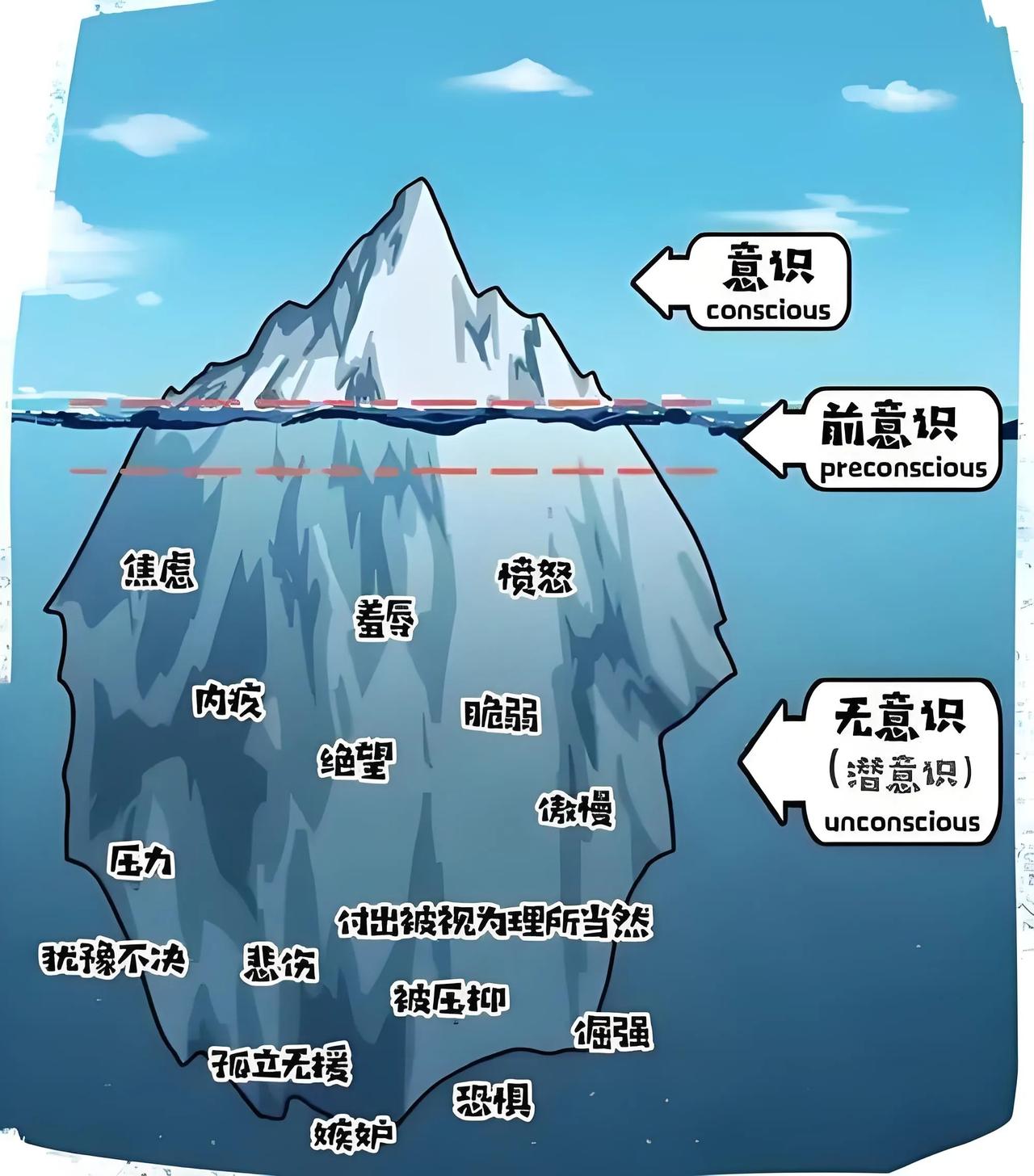

心理能量(力比多)集中于创伤冲突之上,是为什么?爱的诅咒? 负能量卡在特定的心理层级上,形成反复心理摩擦,形成强迫。 集中于创伤冲突,本质是心理试图通过重复来“消化”创伤,却因潜意识的冲突和防御机制陷入僵局。 而“爱的诅咒”则揭示了人类关系中最深层的矛盾:爱既是治愈创伤的潜能,也是创伤复现的舞台。 关于“力比多(libido)集中于创伤冲突”以及“爱的诅咒”这一问题的探讨,可以从精神分析理论(尤其是弗洛伊德和拉康的视角)以及创伤心理学的角度展开。 以下分点解释: 1. 力比多与创伤的关系:弗洛伊德的理论 - 力比多的固着(Fixation) 弗洛伊德认为,力比多(心理能量的核心驱动力,尤其是性驱力)在个体发展的早期阶段可能会因创伤或冲突而“固着”。 例如,若一个人在童年经历心理创伤(如被忽视、虐待或丧失),未被满足的欲望或未解决的冲突会导致力比多卡在特定的心理阶段,形成反复的强迫性重复(repetition compulsion)。 - 创伤的“吸引力”:创伤事件可能因其强烈的情绪体验(如恐惧、羞耻、愤怒),成为心理能量(力比多)的“磁极”。 个体可能无意识地通过回忆、梦境或行为反复回到创伤场景,试图通过重复来“掌控”创伤,但往往陷入恶性循环。 - 症状作为力比多的出口 弗洛伊德提出,创伤导致的压抑(repression)会将冲突推入潜意识,而力比多会通过替代形式表达,例如焦虑、抑郁、躯体化症状或强迫行为。 这些症状本质上是力比多固着于创伤冲突的“妥协形成”(compromise formation)。 2. “爱的诅咒”:创伤与关系的矛盾性 - 爱作为创伤的复现 在亲密关系中,过去的创伤可能以“强迫性重复”的形式重现。 例如,童年被情感忽视的人,可能在成年后无意识地选择冷漠的伴侣,试图通过“修复”过去的创伤关系来满足未完成的愿望,但结果往往是再次受伤。 这种重复被称为“爱的诅咒”,因为爱既是被渴望的解药,又是创伤的催化剂。 - 依恋与创伤的纠缠 依恋理论指出,早期创伤(如不安全依恋)会导致个体在亲密关系中形成矛盾的模式:既渴望亲密,又恐惧被抛弃或伤害。 这种冲突会消耗大量心理能量(力比多),使个体陷入“渴望爱—恐惧爱—破坏爱”的循环,仿佛被诅咒一般。 3. 拉康的视角:欲望与匮乏 - 创伤作为“实在界”(The Real)的裂痕 拉康认为,创伤是不可象征化的“实在界”事件,它打破了主体的符号化世界(语言和意义系统)。 力比多(或欲望)会不断围绕这一裂痕运转,试图填补其带来的匮乏,但注定失败。 - 爱的悖论:爱在此视角下是一种“误认”,主体将对方想象为能填补自身匮乏的“客体小a”(objet petit a),但实际关系中永远存在无法满足的部分。这种永恒的缺失感可能被体验为“诅咒”。 4. 创伤的“成瘾性”:神经科学与心理动力 - 创伤与多巴胺回路 神经科学研究表明,创伤经历可能改变大脑的奖赏系统。 例如,受虐者可能在“痛苦—缓解”的循环中形成类似成瘾的模式(如斯德哥尔摩综合征),将力比多投注于创伤相关的人或情境。 - 心理的“舒适区”假说 即使创伤是痛苦的,但因其“熟悉性”,个体会无意识地选择重复创伤模式,而非面对未知的改变风险。 这种惯性进一步强化了力比多对创伤的投注。 5. 如何打破“诅咒”? - 象征化与哀悼 通过心理治疗(如精神分析),将创伤转化为可言说的叙事,让被压抑的力比多找到更健康的出口。 哀悼未完成的愿望,接受创伤的不可逆转性,是解脱的关键。 - 重建依恋模式 通过安全的关系体验(如治疗关系或健康的亲密关系),逐步修正内在的依恋模式,减少力比多对创伤冲突的固着。 总结 力比多集中于创伤冲突,本质是心理试图通过重复来“消化”创伤,却因潜意识的冲突和防御机制陷入僵局。 而“爱的诅咒”则揭示了人类关系中最深层的矛盾:爱既是治愈创伤的潜能,也是创伤复现的舞台。 打破这一循环需要直面创伤的真相,并通过语言化、关系重建和哀悼完成心理能量的释放。 心理自愈力 心理韧性效应 女性能量创伤 复合力 叠加心理创伤 拒绝焦虑,如何提前避免职场危机?