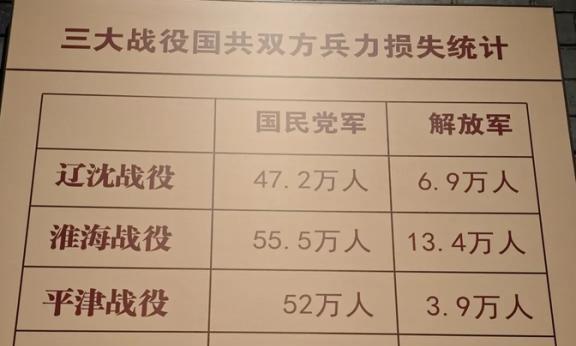

三大战役我军损失兵力最多的是淮海战役,虽歼灭国军55万,但自身伤亡13万,交换比大概是1:4。这就意味着,每歼灭4名国军,就损失1名解放军战士。这也说明淮海战役是三大战役中战况最激烈的。 1948年9月,解放军在华东、东北、华北三大战场分别发起攻势。淮海战役、辽沈战役、平津战役,三大战役轰轰烈烈,场面之大,波及之广,都是前所未有的。短短几个月内,数百万军队投入战斗,伤亡人数达数十万,这在中国战争史上都是罕见的。 三大战役,解放军共歼敌154万人,攻克和解放大片国土,扭转了内战的战略态势。这其中,淮海战役无疑是代价最大的一战。战役从1948年11月6日开始,到1949年1月10日结束,历时66天。双方投入兵力达百万,战线绵延千里,战火遍及苏北、皖北、豫东广大地区。 当时,蒋介石为了保卫南京,他将80万大军投入这场决定性战役,其中包括精锐的第五军、第18军以及美式装备的第74军、第70军等王牌部队。与之对阵的是解放军华东野战军和中原野战军,这些部队虽然战斗经验丰富,但与国军强大的机械化装备和经验丰富的将领相比,依旧处于劣势。 在这样的情形下,解放军必须在面对强敌的同时,利用自身的灵活机动性和对敌人阵地的精确打击来弥补装备上的不足。国民党方面,尤其是杜聿明这样的指挥官,经验丰富,战术老练。他在东北、中原的战斗中屡次与解放军交手,并多次解决了蒋介石的战场危机,被称为“救火队长”。他的出现意味着,解放军不仅要面对一支训练有素的队伍,还要应对具有丰富战场指挥经验的军事指挥员。 不仅如此,蒋介石的军队还在战场上使用了大量的现代化武器,包括飞机、坦克和美式榴弹炮等,这些武器在当时的中国战争中代表了最先进的作战力量。淮海战役所处的地理位置,使得这场战斗不仅关乎双方的军事对抗,更关乎南京的安全。蒋介石投入了巨大的资源,只为保住自己在中国的统治地位。然而,这些先进装备和强大军队的优势并没有让国民党轻松取胜,反而让战局变得更加复杂。尽管拥有大量优势兵力和先进武器,国民党军队始终未能彻底击败解放军,反而多次被解放军的灵活战略所困扰。 在战斗的过程中,双方投入的兵力之大,堪称史上最庞大的对抗之一。解放军的阵地不仅要面对敌人强大的火力打击,还要解决自身兵员的补充问题。尤其是在战场的前线,双方的阵地几乎是每时每刻都在变动。解放军的一线指挥官,如粟裕、刘伯承等,依靠着丰富的战斗经验和极强的指挥能力,带领部队在复杂多变的战局中不断调整战略。虽然国民党占有军事装备的优势,但解放军通过充分利用地形、机动性和战术变化,使得局势逐渐向自己倾斜。 值得一提的是,在这场决定性战役中,解放军不仅面对的是蒋介石的精锐部队,还要应对国民党政权对于战斗的巨大政治压力。蒋介石对于淮海战役的期望无比巨大,然而局势的变化和战场的演绎却并未按照他所期望的方向发展。国民党军队不仅伤亡惨重,且由于战斗失败,士气低落,内部的指挥体系也面临崩溃的危险。随着解放军的不断进攻,国民党的后勤补给逐渐变得困难,战场局势愈发对他们不利。 淮海战役的胜利,最终为解放战争奠定了决定性的基础。解放军凭借其优秀的指挥、卓越的战斗精神以及对敌情的深刻理解,最终歼灭了国民党大量兵力,攻占了大片国土。尽管在过程中,解放军付出了巨大的代价,但其战略目标的实现,也标志着中国革命的一个巨大胜利。此次战役不仅改变了战局,更是解放军和人民革命力量最终走向胜利的关键一步。