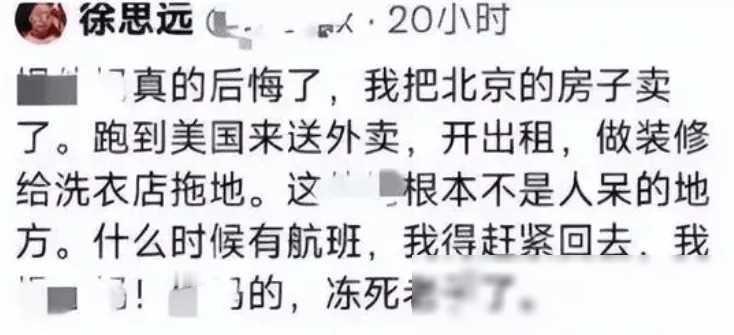

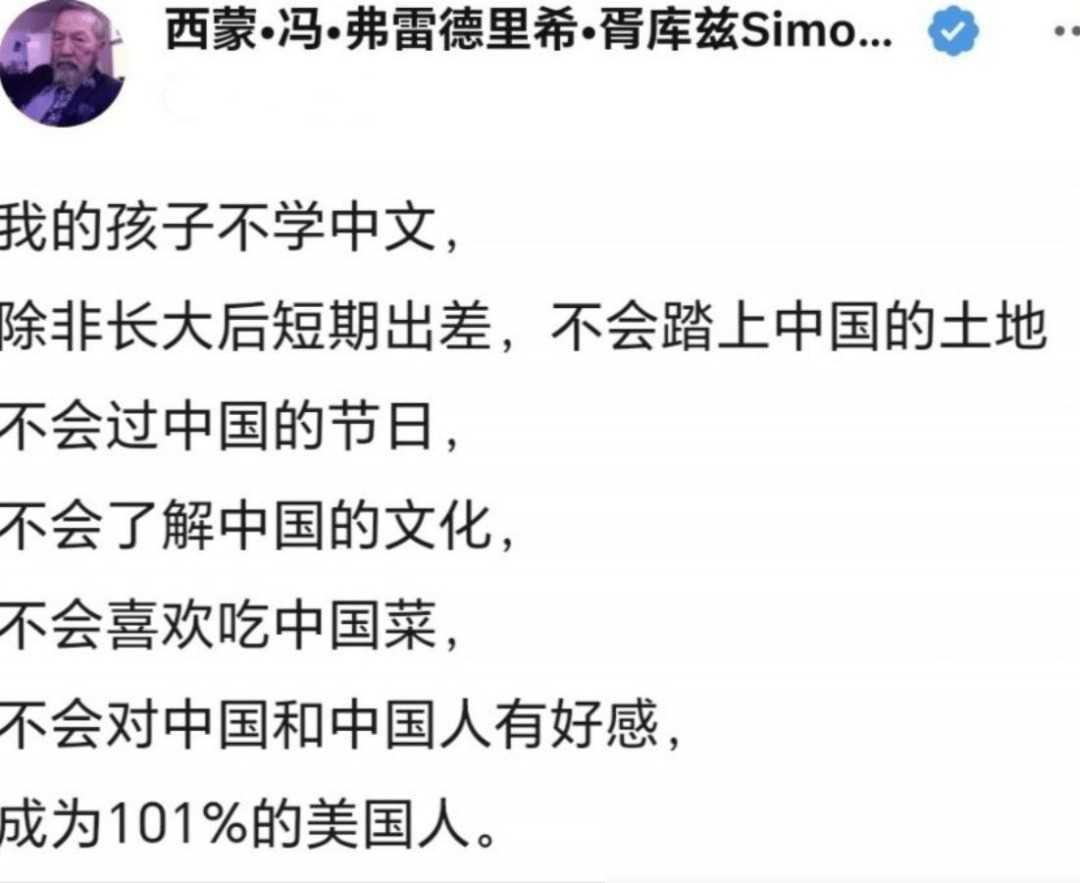

2018年,一位东北的大学教授卖掉了自己在北京的房子,带着家人移居美国,临走时,他愤怒地说道:“中国文化太低级,我要让我的儿子完全成为美国人。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2018年,徐思远还是东北一所著名财经大学的经济学教授,头顶学术光环,手握北京房产,家庭生活看似美满无缺,然而这位才华横溢的学者却对自己的祖国充满了不满。 在一次与亲友的争论中,他愤怒地抛下一句话:“中国文化太低级,我要让我的儿子完全成为美国人。”此言一出,震惊四座。 不久后,他果断卖掉了北京的房子,带着怀孕的妻子和全部积蓄,登上了飞往美国的飞机,这一决定,在旁人看来是大胆的冒险,在他心中却是通往“理想人生”的必经之路。 徐思远并非一时冲动,他在国内时,已是小有名气的经济学家,论文频发,演讲不断,学生和同行都对他颇为推崇,然而随着国际学术交流的增多,他接触到西方学者的生活方式和思维理念,心中逐渐萌生了一种难以名状的向往。 在他眼中,美国象征着自由与尊严,而中国的一切似乎都显得沉重而落后,他幻想着,在美国,他能延续学术生涯,儿子也能在“更高雅”的文化中成长。 于是,卖房移民成了他追逐梦想的第一步,妻子虽有不舍,但最终还是选择了支持丈夫的决定,初到美国时,徐思远满怀憧憬。 他想象自己会在大学讲台上侃侃而谈,儿子会成为地道的美国人,家庭会在新环境中焕发新生,然而现实很快给了他沉重一击,美国学术界对他的资历并不买账,投出的简历如石沉大海,没有任何回音。 曾经的教授头衔在这里毫无分量,他甚至连一份普通文职工作都难以谋得,生活开支却不等人,眼看积蓄日益减少,他不得不放下身段,开始从事体力劳动。 从送外卖到洗碗,他每天奔波十几个小时,只为换取微薄的收入维持生计,昔日的风光不再,取而代之的是无尽的疲惫和迷茫,生活的艰辛并未动摇徐思远最初的信念。 他认定,要让儿子彻底融入美国,就必须与过去划清界限,于是,他在家立下严苛的规定:不许说中文,不许过中国节日,甚至连孩子的中文名字也被改成了“Shawn”。 他还经常在社交媒体上发表言论,贬低中国文化,试图以此证明自己的“新生”,在他看来,这些努力能让美国社会接纳他,让儿子摆脱“中国血统”的影子。 然而事与愿违,他越是急于融入,越是感受到周围的冷漠,顾客的鄙视目光、同事的疏远态度,甚至偶尔的言语攻击,都让他深刻体会到,自己并未如愿成为“美国人”的一员。 与此同时,反华言论并未如他所愿换来认可,反而让他在华人群体中声名扫地,国内的亲友逐渐疏远,昔日的学生不再联系,他在美国也未赢得任何尊重。 生活压力接踵而至,孩子出生后,奶粉、尿布等开销让他的钱包迅速瘪了下去,妻子因生产后身体虚弱,无法工作,全家只能依靠他一人的微薄收入。 他曾希望儿子能进入顶尖私立学校,接受精英教育,但高昂的学费让他望而却步,现实的重担一点点压垮了他的脊梁,他开始怀疑当初的选择,却不愿承认失败,反而将一切归咎于自己的中国身份。 这种身份焦虑让徐思远走上了一条极端化的道路,他越发坚信,只有彻底抹去中国的痕迹,儿子才能在美国立足,于是,他变本加厉地模仿美国生活方式,对美国的一切赞不绝口,对中国则极尽贬低。 然而这种姿态并未改变他的处境,在美国人眼中,他只是个可有可无的外来者;在华人眼中,他成了背弃故土的“异类”,他渴望的尊重与认同,始终遥不可及,生活的窘迫和内心的挣扎交织在一起,让他逐渐陷入孤立无援的境地。 五年过去了,徐思远的生活并未好转,送外卖的日子让他身心俱疲,家庭关系也因长期的压力而变得紧张,他开始怀念国内的日子,那时的他有稳定的工作、体面的收入和温暖的家。 然而北京的房子早已卖掉,反华言论也让他在国内无立足之地,他试图通过“悔过”挽回局面,但互联网上的记录无法抹去,人们对他的态度早已从失望转为鄙夷。 他曾信誓旦旦要让儿子成为“完全的美国人”,如今却发现,儿子并未如他所愿融入美国主流,反而在文化割裂中迷失了方向。 这个故事让人不禁反思,文化自卑与身份迷失究竟能将人带向何方,徐思远用自己的经历证明,一味追逐外在的光环,只会让人迷失自我,最终一无所有,他当初的愤怒与决绝,如今化作一声叹息,回荡在异国的风中。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:红色文化网——《这个吃里扒外的知名公知教授出走美国后,竟然沦落到如此地步!》

用户18xxx42

离开平台就百无一用的文社科类“学者”,体制太好混了所以就飘了,就产生幻觉了,终于害了自己。

枫叶

儿子名字很怪一一刷碗

58

脑壳进水了

呆地(世説新語)

确有此类人事~

不变的承诺

既然那么喜欢美国的生活,生是美国的人死是美国的鬼,这种民族的败类过不了多长时间报应就来了