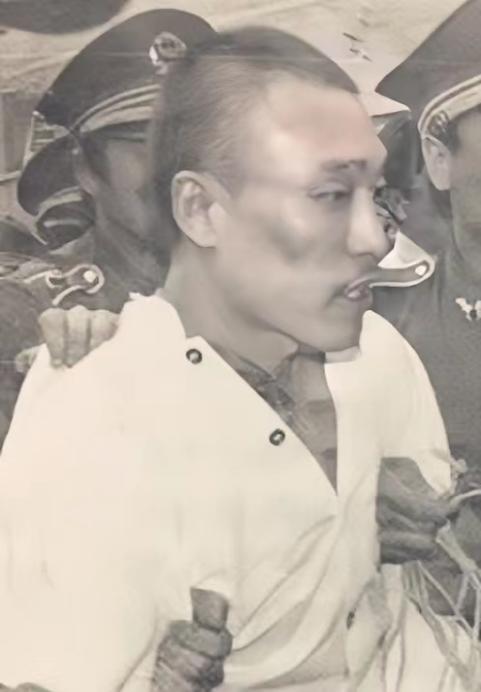

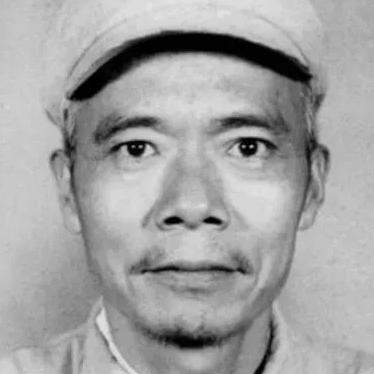

副司令洪学智时隔多年回乡探亲,父老乡亲们热烈欢迎,并准备了一桌饭菜招待洪学智。没想到,他刚要动筷子,警卫员脸色大变,伸手阻止了。气氛变得有些诡异和尴尬。 洪学智1913年出生在安徽省金寨县双河镇小河口村,一个隐藏在大别山深处的小地方。那时候,家里日子过得紧巴巴,靠父亲种地勉强糊口。 他3岁时母亲就因病去世,小小的洪学智只能跟着父亲相依为命。13岁那年,父亲也因劳累过度病倒去世,留下他成了孤儿。没了父母,家里连供他读书的钱都没有,他只好辍学,去镇上给人当学徒,每天干些杂活儿讨生活。 1928年冬天,15岁的他听说共产党在组织农民武装,就跑去加入了当地的联庄队。第二年春天,他又参加了红军游击队,成了一名分队长。那年5月,他跟着队伍参加了商南起义,正式加入中国共产党。 党组织看他年纪小,身子骨也不壮,就安排他去担架队抬担架。这活儿又累又苦,还要冒着枪林弹雨跑,可洪学智二话不说,背上背包就去了。 洪学智的军旅路从1929年开始,那年他正式加入红军,从一个小兵干起,一步步升到分队长、连长,后来还当过团长。抗美援朝战争打响,他被派到朝鲜,担任中国人民志愿军的副司令员。那时候,志愿军面临的困难可不小,尤其是物资运不上前线,部队常常缺粮少弹。彭德怀将军看在眼里急在心里,琢磨来琢磨去,觉得洪学智脑子活、有担当,就让他兼管后勤。 洪学智一听,心里有点打鼓。他跟彭德怀说:“我打仗还行,管后勤可真没经验。”可彭德怀拍板说:“就你了!”洪学智没办法,只好硬着头皮上,但他提了两个条件:第一,如果干不好,马上换人,别耽误大事;第二,打完仗他得回前线,不能老干后勤。 刚开始,他确实抓瞎,物资怎么运、怎么分配,他心里没底。可他不服输,天天跟后勤的同志们开会琢磨,还跑到前线去看实际情况。 他提出建一条“打不烂、炸不断的运输线”,用铁皮车厢加固,连着好几个月顶着炮火修出了一条“钢铁线”。战士们都说:“有了洪司令,咱们再也不怕饿肚子了。” 朝鲜战争结束后,他本想回前线带兵,可党里觉得他在后勤上太能干了,就把他留下来,先后当了总后勤部的副部长和部长。 洪学智生活简单得让人吃惊。他常年穿布鞋旧衣,吃的是粗茶淡饭,从不摆架子,也不占一点便宜,当时他们一家一个月才拿不到5块钱的津贴。 为了管住自己和家人,他还定了“八条铁令”:不许用公家的钱吃喝、不收礼、不让家人沾他的光、下部队吃饭得掏钱…… 这些规矩他真执行,有回下部队检查,饭桌上剩了点菜,他硬是让警卫员打包带走,说:“浪费可不行。”这“八条”成了他一辈子的信条,也让大家伙儿打心眼里服他。 战争结束后难得有了一段和平的时光,离开家乡已有多年,他决定趁着这段宝贵的闲暇时光,回到阔别已久的故土探望亲人。 作为一名军人,洪学智深知自己的身份可能会给乡亲们带来不便。他不想打扰到父老乡亲们平静的生活,决定低调行事,轻车简从地回乡。 但消息总是比人走得更快,当地的干部们得知"司令要回乡"的消息后,早早地在村口迎候多时了。 洪学智下了车,跟随干部们一起走向村子。由于道路崎岖难行,一行人花了大半天时间才终于抵达洪学智的老家双河镇。 为了确保洪学智的安全,他们专门派了一个警卫班日夜在洪学智的住处外守卫。结果不少前来探望洪学智的乡亲见到警卫,就望而却步了。 洪学智见状连忙说:"我在家乡还要警卫做什么?父老乡亲们哪会伤害我啊。"他当即吩咐撤走了警卫。 此后,洪学智更是主动登门拜访,看望乡亲们。他给老人们带去慰问品,给孩子们发糖果,同大伙儿话家常。 洪学智与主人一番推辞后,便大大方方地落座,端起碗筷,准备好好尝一尝阔别已久的家乡味道。 就在他刚要开吃的时候,随行的一名警卫员却紧张地伸手拦住了他。警卫员小心翼翼地提醒道:"首长,这野味是山中猎来的,恐怕不太卫生,还是不要吃的好。" 洪学智听后不禁莞尔,他放下碗筷,笑着对警卫员说:"小同志啊,这些野味可都是上好的山珍,我从小吃到大,哪有什么不卫生的?你呀,难得来一趟,正好也尝尝咱们家乡的美味!" 说罢,他夹起一块野味,放到了警卫员的碗里。警卫犹豫了一下,在洪学智鼓励的目光中,还是吃了下去。 他一边咀嚼着那块美味的野味,一边露出了满足的神情。洪学智见状哈哈大笑,招呼主人再给警卫员添点米饭。 警卫员就这样被美食征服,一扫之前的紧张,不知不觉就吃下了好几碗饭。 时光在欢声笑语中悄然流逝,转眼就到了告别的时候。洪学智起身告辞,主人连连挽留,并再三推辞洪学智塞给他的"饭钱"。 洪学智坚持要付钱,并半开玩笑地说:"要是再不收下,我这个副司令可要生气啦!"主人听了连忙收下钱,笑着说:"等你当上正司令,可一定要再来我们家做客啊!" 洪学智点点头,握着老乡的手, 眼眶有些湿润。他明白,这一餐饭,凝结了太多乡情,饱含了父老乡亲对他的殷殷期望。 参考资料 洪学智.中华人民共和国中央人民政府