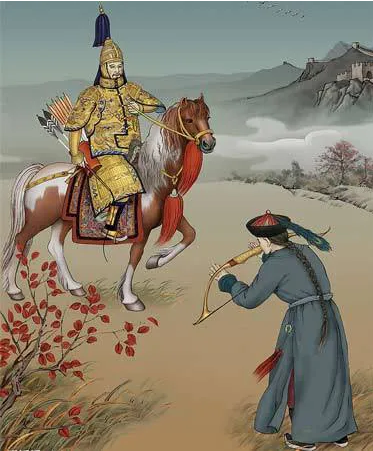

1765年,乾隆下江南,住在苏州织造的普福家。吃饭时,乾隆指着桌子上的菜说:“这几样菜不错,叫厨子来。”下人说:“厨子要给您上没刮鳞的鱼,随侍太监不同意,厨子就打了随侍太监。” 乾隆皇帝又一次南巡,驻跸苏州织造普福家。 乾隆坐在桌前,笑着指着桌上的几道菜:“这几样菜不错,叫厨子来。” 这时,御膳房的争执传了出来:厨子为了保留鱼的原味,坚持不上刮鳞的鱼,而太监认为这不合规矩,双方吵得不可开交,甚至动了手。 江南是清朝的经济核心,粮赋、织造和漕运都至关重要。 尤其是苏州,作为全国纺织业中心,其织造局不仅为皇家提供御用丝绸,还承担重要的政治任务。 苏州织造普福更是乾隆南巡的重要接待官员。 可以说,普福的家并不仅是乾隆的驿站,更是皇帝了解江南的窗口。 而这场“御膳风波”,让普福冷汗直冒。 他知道,皇帝在用膳时出现这样的问题,绝对不能掉以轻心。 在江南,当地人认为带鳞蒸鱼可以保持鲜美,是一种独特的烹饪技巧。 在宫廷规矩中,这样的菜品可能被认为是失礼甚至大不敬的表现。 随侍太监坚持规矩无可厚非。 而厨子却坚守传统的江南做法,认为这才是真正的“地方特色”。 双方一旦意见相左,矛盾自然一触即发。 争吵中,厨子竟然动手打了随侍太监!这一行为虽然鲁莽,却也说明地方匠人的执着,他们对自己的技艺有着近乎固执的坚持。 御膳房的争吵最终被汇报给乾隆,他虽然表面没有动怒,但从这场风波中,他看出了更深层的问题。 乾隆虽身为皇帝,但对江南地方文化并非完全陌生。 他自幼接受儒家教育,深知江南是中国文化与经济的心脏地带。 六次下江南,他既是巡游,也是考察民情,更是为了彰显皇权的威仪。 一方面,他欣赏江南的富庶和文雅,甚至称赞江南文人“才如春草”。 但另一方面,他也对地方势力的过于强大保持警惕,尤其担心地方士绅可能威胁中央集权。 因此,乾隆既通过南巡来拉拢地方文人,又通过加强织造局等机构的职能来监控江南。 正因如此,苏州织造局的角色尤为重要。 普福作为乾隆的接待官,他的表现既关系到皇帝的情绪,也直接影响他的政治前途。 “御膳风波”过后,乾隆并未大发雷霆,只是笑着继续用餐。这种处事方式颇为耐人寻味。 他没有惩罚厨子,也没有责怪随侍太监,而是选择淡化这场争执。这或许是乾隆政治智慧的一种体现。 乾隆明白,地方文化与中央规矩之间的矛盾是必然存在的。 他需要既保持江南的文化特色,又让中央权威得到尊重。 这种平衡既需要宽容,也需要威慑,而他在这件小事上的表现,正是他这种治理理念的体现。 不过,这场小小的风波也提醒了乾隆,江南虽然繁荣,但也隐藏着不小的问题。 事实上,乾隆晚年的南巡并不全是歌舞升平的表象。 他的治国理念虽然标榜“宽严相济”,但随着年纪渐长,他逐渐对问题的处理变得宽松,而江南士绅的势力也开始壮大,地方治理的难度日益增加。 同时,乾隆过于依赖身边的权臣,尤其是和珅的贪腐问题,让整个朝廷风气日渐堕落。 官场贪污盛行,地方财政的压力不断加重,许多官员不得不通过巧取豪夺来维持开支。 南巡表面上展示了盛世图景,但背后却隐藏着中央与地方之间的经济矛盾。 例如,每次南巡的费用都需要地方官员筹措,这对江南这样的富庶地区来说也是沉重负担。 乾隆的奢华行程,进一步加重了地方的经济压力。 从另一个角度看,这次事件也突显了乾隆对御膳的讲究以及对礼仪的重视。 然而,乾隆并非完全刻板的君主。 他喜欢江南的美食与文化,对地方厨艺也怀有一定的好奇心。 这种态度帮助他在治理江南时,既能彰显中央权威,又能赢得地方的认可。 他或许早已明白,江南是大清王朝不可或缺的一部分。 通过南巡,他不仅展示了皇权的威仪,也通过接触地方文化拉近与百姓的关系。 这场围绕没刮鳞的鱼展开的小风波,最终平息于乾隆的轻描淡写中。 乾隆的六次江南之行,展现了他作为一代盛世君主的雄心壮志。 他不仅带回了江南的风雅,也从中看到了深藏的社会矛盾。 那些江南的街巷、湖光山色、文人墨客,都深深印刻在了这位皇帝的心中,也注定成为他统治清朝的重要篇章。