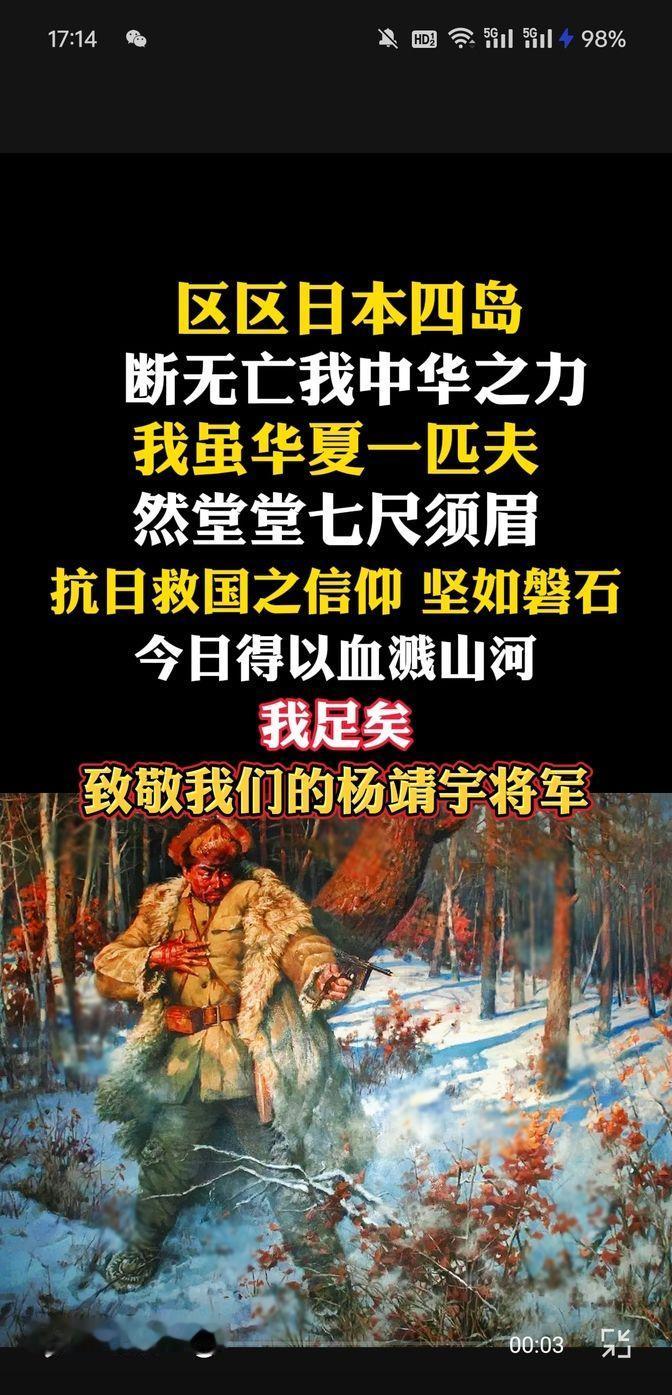

杨靖宇将军在临终前曾说:“区区日本四岛,断无亡我中华之力。我虽华夏一匹夫,然堂堂七尺须眉,抗日救国之信仰,坚如磐石!今日得以血溅山河,我足矣!” 在东北地区,曾有一首儿歌广为流传,歌唱着英雄人物杨靖宇:“满天星,数不清,东边道,出英雄;抗日英雄无其数,杨靖宇数第一名。”此外,还有一首《杨靖宇将军之歌》也时常被传唱:“松花江水流不停,不灭日寇气不平,长白山上英雄多,数着杨靖宇杨司令。”这些歌谣中所体现的,正是杨靖宇作为抗日英雄的崇高地位和人民对他的深厚敬意。 根据中共的《救国时报》记载,杨靖宇被誉为“东三省第一个执行游击战术的人”,并且在中共六届六中全会中,他被表彰为“冰天雪地里与敌周旋七年多,不怕困苦、艰难奋斗的模范”。此外,东北抗联的许多战士也因其不屈不挠的精神和英勇表现,赢得了广泛的赞誉。 杨靖宇,原名马尚德,1905年出生于河南确山。小时候,他便受到家乡的熏陶,成长过程中逐渐养成了崇尚贤德的品格。1923年,凭借优异的成绩,杨靖宇考入了河南省立第一工业学校。就在这段时间,他接触到了《新青年》和《向导》等进步刊物,深受新思想的影响,逐渐产生了革命的情感。在国民大革命的浪潮中,杨靖宇积极投身于反帝反封建的革命运动,并最终加入了中国共产党。 1929年,杨靖宇响应中共中央的号召,前往东北开展工作。随着九一八事变的爆发,杨靖宇目睹了日本侵略者对祖国的践踏,深感不能再忍受,立即将自己的精力投入到东北的抗战中。此后,杨靖宇担任了东北人民革命军第1军独立师师长兼政治委员、东北人民革命军第1军军长兼政治委员、东北抗日联军第1军军长兼政治委员等职务。在这些岗位上,杨靖宇坚定地领导抗联部队与日伪军进行艰苦的斗争,屡次取得了显著的战果。 1940年2月,黑龙江省东部密林,一个身影在林间穿梭。他面容憔悴,衣衫褴褛,却目光炯炯,步履矫健。他就是杨靖宇,这位坚持抗日斗争的共产党员,正与穷凶极恶的日伪军周旋。 东北三省的寒冬,漫天飞雪,凛冽刺骨。杨靖宇被围困在这片深山老林中,已近十天。 断粮断水,他只能靠吃树皮草根, 甚至棉絮充饥。在这样恶劣的环境下,杨靖宇仍然没有丝毫退缩。他知道,投降就意味着背叛,而背叛是他此生最不能容忍的。 就在这时,几位不知情的村民上山来了。杨靖宇抱着最后一丝希望,恳请他们帮忙购买食物和御寒衣物。面对村民的规劝,杨靖宇坚定地说:"若中国人都投降了,中国还存在吗?"他宁愿战死,也不愿苟且偷生。 然而,天不遂人愿。村民不仅拒绝帮助,还将杨靖宇的位置告知了日军。顷刻间,日伪军如潮水般涌来,将杨靖宇团团围住。 绝望中的杨靖宇,并没有绝望。他端起步枪,在枪林弹雨中穿梭。每一次扣动扳机,都像是在宣示他的不屈意志。直到最后一刻,他仍然在战斗,用实际行动践行着"宁死不屈"的铮铮誓言。 最后,杨靖宇倒在了一棵参天大树前,鲜血染红了洁白的雪地。日军惊讶地发现,在他的胃里,除了棉絮、树皮和草根,空无一物。多日未进食,他是靠着顽强的意志支撑到了最后一刻。 "区区日本四岛,断无亡我中华之力。我虽华夏一匹夫,然堂堂七尺须眉,抗日救国之信仰,坚如磐石!今日得以血溅山河,我足矣!"这是杨靖宇将军临终前的呐喊,字字千钧,震撼人心。 在二次北伐胜利庆功大会上,杨靖宇满怀激动与自豪,拿起笔书写了一副气吞万里的对联:“庆今日克复郑汴澄清黄河水,祝他年直捣幽燕扫尽长城灰。”这副对联不仅传达了杨靖宇对北伐胜利的喜悦,还表达了他坚定不移的革命理想与雄心壮志。他的字句犹如战鼓震天,表达着对未来更多胜利的期待和对革命事业的坚定信念。 随着确山农民运动的成功,杨靖宇的影响力逐渐扩大,河南其他地区的农民纷纷响应,掀起了更广泛的农运高潮,并建立起了自治政权。在这个胜利的背景下,杨靖宇带领几位同志编写了《打确山》一诗,这首诗在当地群众中广为流传。 1935年,杨靖宇的第一军在濛江根据地与东北人民革命军第二军顺利会师,地点选择了于家沟村民刘世琴的家中。刘世琴回忆起这段往事时,总能听到杨靖宇将军亲切的话语:“小刘同志啊,我们吃你家粮食,都记账了吧?等到打垮日本鬼子,我们的政府一定会还给你。” 在1939年冬,杨靖宇亲自带队剿灭叛徒程斌时,抗日联军第一路军司令部在桦甸县的老金场度过了一个特别的春节。大年夜,杨靖宇开心地给战士们发红包,并利用难得的机会为战士们做饺子。即便条件艰苦,他依然为大家带来了节日的温暖。然而,在饺子包好后,杨靖宇却悄悄走到门外,替换哨兵站岗,他笑着说:“除夕夜司令站岗,能保一年大胜仗。”这样的举动令在场的战士感动不已。