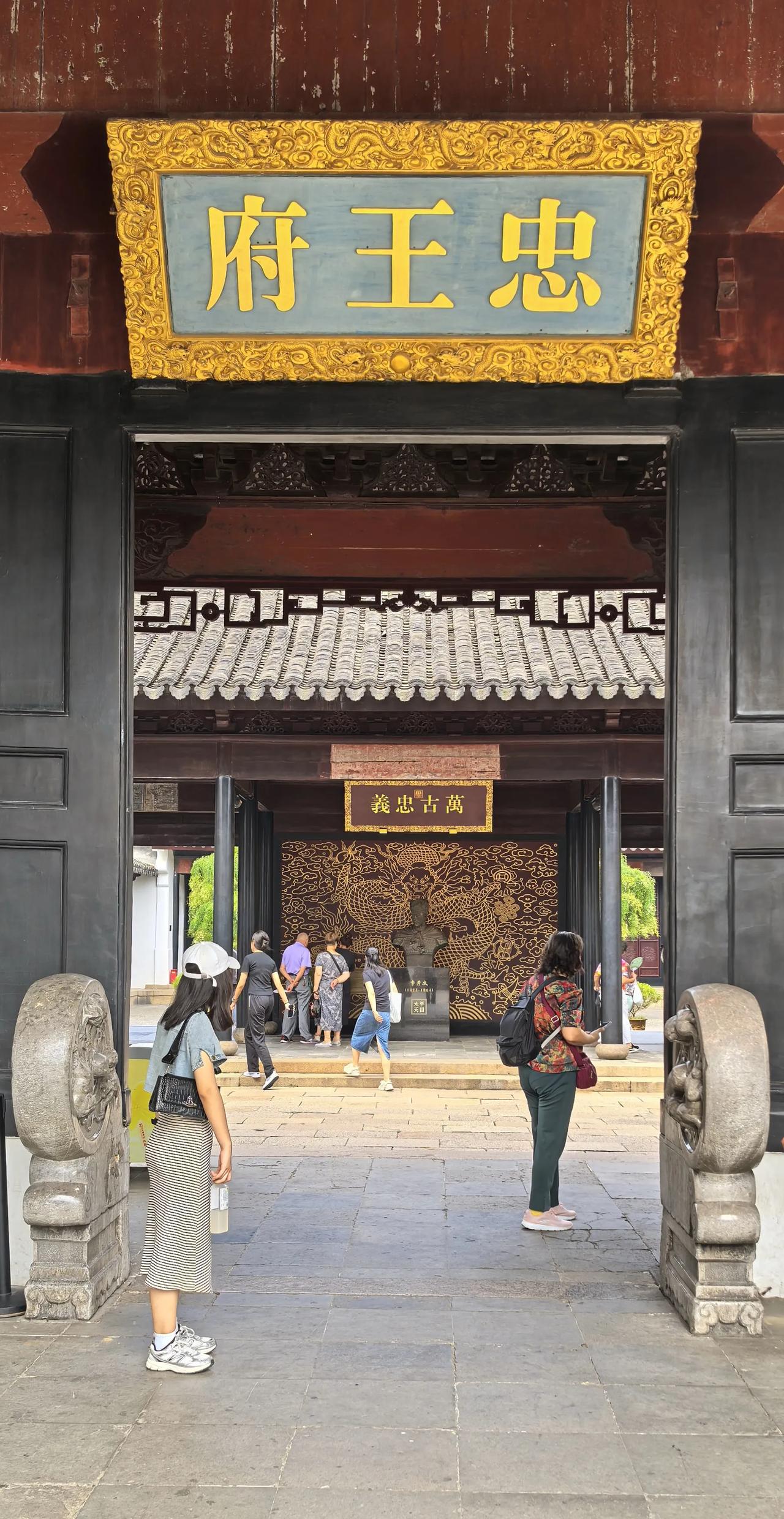

太平天国忠王府是清代农民起义首领李秀成的王府,是当年太平天国留存下来的最完整的建筑物,也是中国历史上遗存下来最完整的农民起义军王府。 忠王府的历史可以追溯到它作为拙政园一部分的时期。这座位于苏州城内的园林建筑,在太平天国运动之前就已经以其精美的园林艺术而闻名。1860年5月,当数万太平军在忠王李秀成的统领下从天京(南京)出发开始东征时,苏州作为江南重镇自然成为了首要目标。仅仅半个月后,太平军便势如破竹地攻下苏州,收降清军数万,缴获大批洋枪洋炮。 李秀成选择拙政园作为自己的王府并非偶然。这一选址既显示了太平军对传统文化的某种延续,又具有重要的战略意义。苏州地处太湖平原,水网交错,是控制江南地区的关键节点。拙政园本身规模宏大,既能满足政务活动需求,又符合一位太平天国高级将领的身份地位。从拙政园到忠王府的转变过程中,李秀成在保留原有园林特色的同时,进行了符合太平天国政治理念的改造,如增建教堂等具有西方特色的建筑,体现了太平天国"拜上帝教"的宗教背景。 作为太平天国留存下来最完整的建筑物,忠王府的整体布局反映了农民起义军对传统与变革的双重追求。府内建筑可分为政务区、生活区和军事区。政务区以议事厅为核心,这里曾经是李秀成统领军务、处理苏福省政务的中心场所。生活区包括私人居所、花园及后花园,保留了江南园林的精巧布局。军事区则设有演武场和兵器库,体现了忠王时刻不忘军事准备的警觉。 府内建筑中最具特色的当属议事厅、戏楼和教堂。议事厅气势恢宏,是太平军重大决策的见证;戏楼精巧别致,显示了李秀成对传统文化的欣赏;而教堂则是太平天国基督教信仰的物质载体,其建筑风格融合了中西元素,成为太平天国文化特色的缩影。 李鸿章曾评价忠王府"琼楼玉宇,曲栏洞房,真如神仙窟宅",这不仅是对其建筑华美的赞誉,也从侧面反映了太平天国后期领导层生活日渐奢华的历史现实。忠王府的园林设计承袭了苏州园林"麻雀虽小,五脏俱全"的理念,通过假山、水池、亭台楼阁的错落布置,在有限空间内营造出移步换景的艺术效果。 李秀成的一生充满了传奇色彩。1823年出生于广西藤县大黎里新旺村的贫苦农民家庭,少年时期便与父母一起"寻食度日",生活艰辛至极。金田起义爆发后,李秀成加入太平军,凭借自身的智勇和卓越的军事才能,迅速从一名普通士兵晋升为青年将领。天京事变后,面对内忧外患的局面,李秀成与陈玉成、李世贤等人力挽狂澜,取得了二破江北大营、三河大捷、二破江南大营等一系列重要军事胜利,并建立了苏福省,为太平天国的中兴立下了汗马功劳。 忠王府是李秀成人生巅峰时期的见证。在这座宏伟的府邸中,他度过了三年多的时光,指挥军事行动,处理政务,并在一定程度上实践着自己的治国理念。与其他太平天国领导人相比,李秀成在军事和行政方面都表现出了非凡的才能。他在苏福省推行的一些措施,如严格军纪、减轻民众负担等,显示了他对基层治理的关注与思考。 作为一个出身寒微的农民,李秀成对民间疾苦有着深切的体会。然而,当他成为掌握大权的忠王后,也未能完全摆脱权力带来的腐蚀。忠王府的豪华程度,在某种程度上也反映了太平天国领导层逐渐脱离群众、走向享乐主义的轨迹。 太平天国从一个充满革命理想的农民起义军,逐渐演变为一个内部矛盾重重、腐败盛行的政权,其中蕴含着深刻的历史教训。建都南京后,洪秀全等权贵迅速封建化,王爷们坐享特权、大兴土木、铺张排场、纵情声色、卖官鬻爵、揽权敛财,生活极其腐化。这种奢靡之风不仅消磨了太平军的战斗精神,耗尽了国库资财,还加重了百姓负担,加剧了社会矛盾,最终导致内部分裂和整个运动的衰亡。 在这一腐败蔓延的过程中,李秀成虽然相对克制,但也未能幸免。忠王府的奢华布置与太平天国初期"有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使"的平等理念形成了鲜明对比。这一矛盾不仅存在于李秀成个人,也是整个太平天国运动内在矛盾的缩影。 1864年6月,湘军攻陷天京,李秀成被俘。在狱中,他写下了数万字的自述,全面回顾了自己的生平和太平天国的兴衰史。这份宝贵的历史文献中,李秀成对太平天国失败的原因进行了深刻反思,其中包含着对权力腐蚀、理想背离等问题的深入思考。可惜的是,这份自述只有74页,尚未完成李秀成就被曾国藩处以凌迟极刑,年仅42岁。 作为中国历史上遗存下来最完整的农民起义军王府,忠王府具有无可替代的历史文物价值。它不仅是太平天国物质文化的重要载体,也是研究19世纪中国社会变革和农民起义的重要实物资料。如今,忠王府与苏州博物馆相邻,一票可以参观两处,这种联动展示方式使游客能够在专业的文物展陈和历史场景中,更全面地了解这段波澜壮阔的历史。

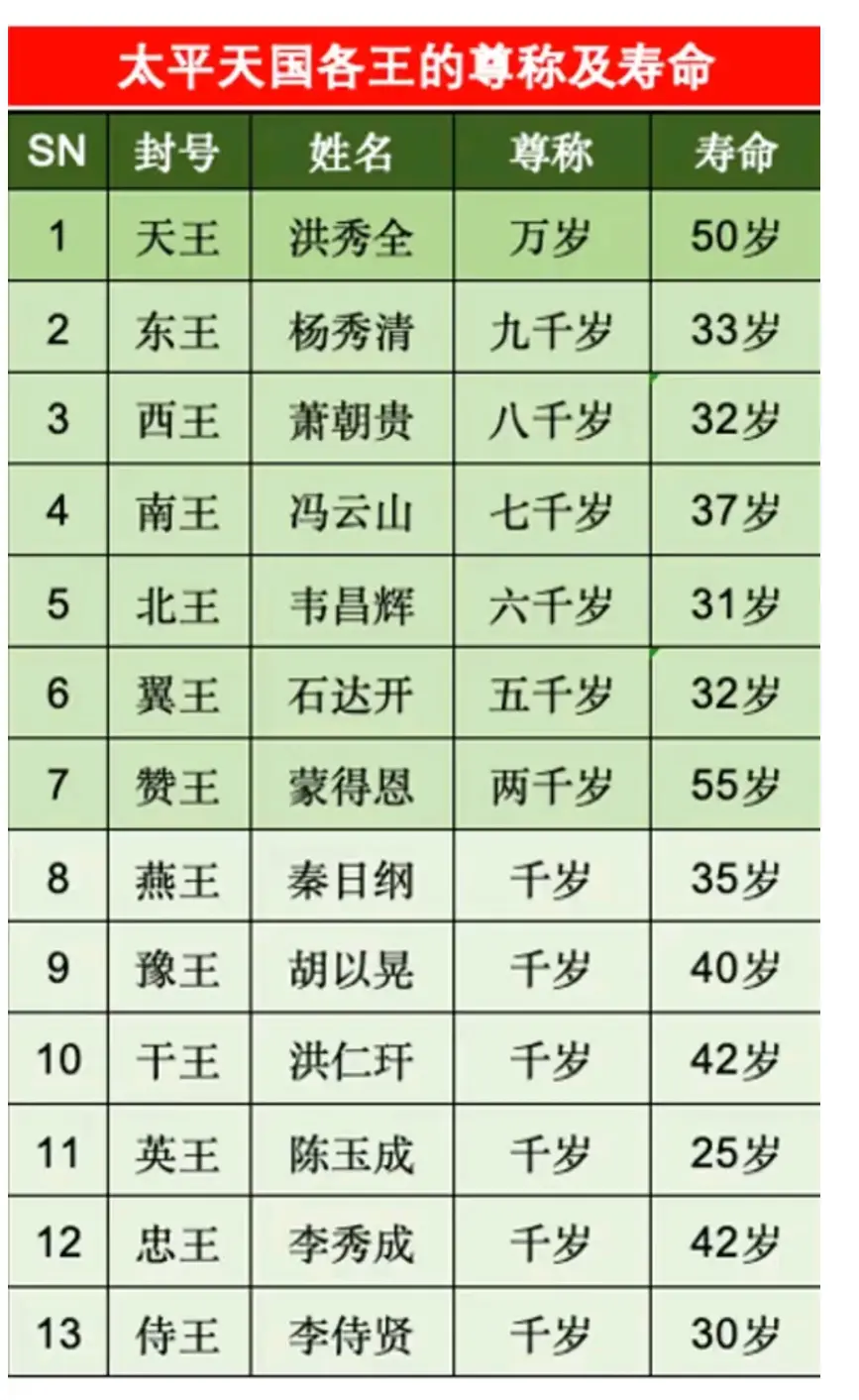

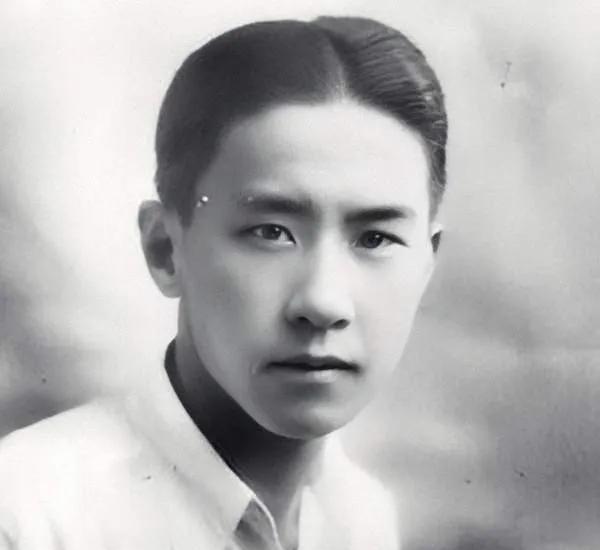

![太平天国洪秀全在国外火了[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/12996820769509865548.jpg?id=0)