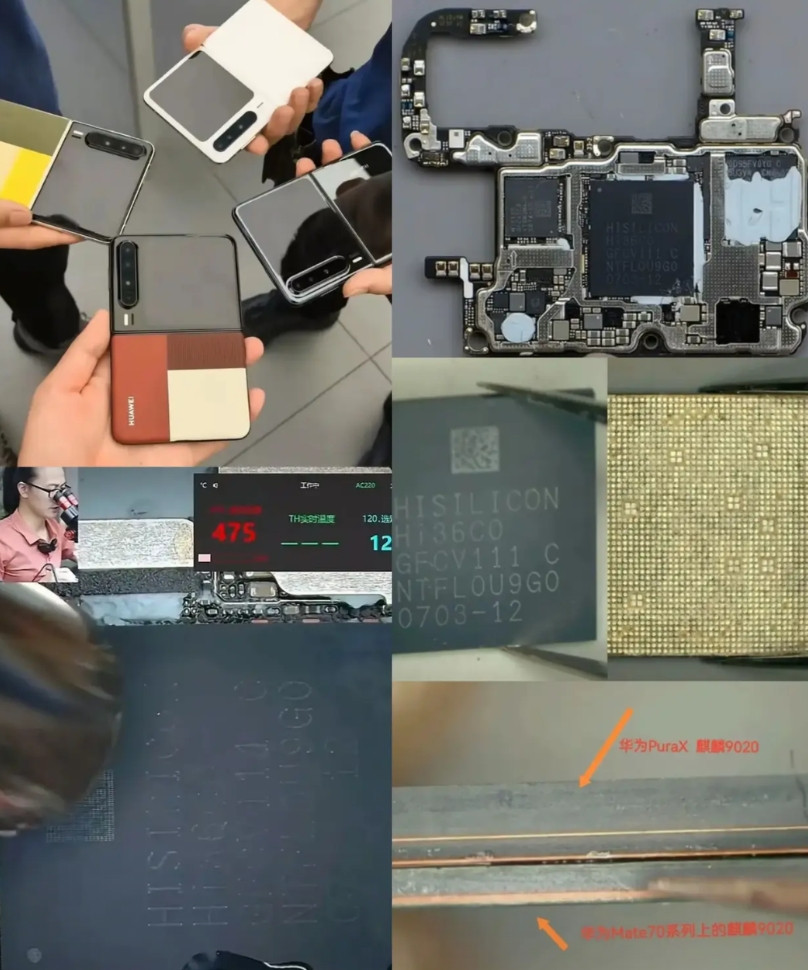

这绝对是个奇迹!从云计算市场的一片空白,到如今在国际云计算市场拥有话语权,我们居然仅用了十年! 2023年5月,在新加坡举办的亚太云计算峰会上,来自全球的与会者惊讶地发现,中国云计算厂商的展台人头攒动,阿里云、腾讯云和华为云的新技术展示区甚至比AWS和微软Azure更加拥挤。当阿里云展示基于自研CIPU处理器的高性能计算方案时,一位来自德国的IT专家不禁感叹:"十年前,谁能想到中国会在云计算领域拥有如此话语权?" 回溯2010年前后,中国的云计算还处于懵懂起步阶段。当时国内企业上云率只有个位数,远低于美国和欧洲国家。国际云计算巨头如AWS、IBM已开始在华布局,而本土厂商尚未形成规模和竞争力。 转折点出现在2009年,阿里巴巴悄然成立了阿里云计算有限公司。当时很少有人能预见,这家新公司将在未来引领中国云计算市场的发展。阿里云的成立像是投入平静湖面的一颗石子,激起了中国云计算的第一波涟漪。随后几年,腾讯、百度、金山等互联网企业纷纷入局,中国云计算市场迎来了第一批玩家。 互联网用户的爆发性增长为云计算提供了第一批规模化应用场景。每一次双十一购物节的流量高峰,都是对阿里云技术能力的极限测试;每一次春节的微信红包狂欢,都推动腾讯云的架构升级。消费互联网的强劲需求,为中国云计算厂商提供了宝贵的实战经验。 然而,真正让中国云计算实现从无到有的突破,是基础设施的国产化进程。从2013年开始,以阿里为代表的互联网企业掀起了"去IOE"浪潮,即减少对IBM小型机、Oracle数据库和EMC存储的依赖。这场运动成为中国云基础设施国产化的起点。 随后,中国云厂商开始了自研芯片的长征。2019年,华为旗下的海思半导体推出了基于Arm架构的服务器芯片鲲鹏920;2021年10月,阿里巴巴旗下平头哥发布自研云芯片倚天710;同年11月,腾讯公布了AI推理芯片"紫霄"、视频转码芯片"沧海"和智能网卡芯片"玄灵"。自研芯片帮助中国云厂商大幅降低了硬件成本,增强了核心竞争力。 2020年新冠疫情爆发后,"新基建"政策的出台为云计算带来了前所未有的政策东风。同年,全国上下开展的"云办公"、"云课堂",让普通人第一次深刻体会到云计算的价值。2022年,国家启动"东数西算"工程,构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,进一步优化了云计算的成本结构。 当我们站在2025年回望过去几年中国云计算市场的变迁,一个显著的转变是从"单一"到"多元"的市场格局形成。今天的中国云计算市场已经形成了五大流派并存的竞争局面:互联网云厂商(阿里云、腾讯云、百度智能云、金山云等)、通信运营商(移动云、天翼云、联通云)、独立云厂商(优刻得、青云)、外资云厂商(亚马逊AWS、微软Azure、IBM)以及ICT云厂商(华为云、紫光云、浪潮云)。 这种多元竞争格局中,四强领跑者已经浮出水面。据IDC发布的《中国公有云服务市场(2021第三季度)跟踪报告》显示,阿里云、腾讯云、华为云和天翼云的市场份额分别占比39.01%、10.92%、10.74%和8.98%,共同占据了国内公有云计算市场近七成份额。 值得注意的是,运营商云近年来异军突起,增长速度惊人。移动云收入同比增速达135%,市场排名进步至第七;更令人瞩目的是,联通云市场份额和收入同比增速双双居首,分别达到167.67%和296.35%。这种变化背后反映的是政企客户对云服务的需求性质与互联网客户截然不同。 从2021年开始,中国云计算市场的战略重心明显从IaaS延伸到了PaaS和SaaS领域。中国云服务结构与全球市场存在显著差异:国内IaaS占比高达70%,SaaS仅占21%;而全球市场则是SaaS占55%,IaaS占26%。这种差异说明中国云计算市场仍处于从基础设施向应用服务过渡的阶段,也预示着PaaS和SaaS将是未来的增长蓝海。 为了抢占这片蓝海,各大云厂商纷纷调整战略。腾讯云在2019年推出"千帆计划",旨在构建SaaS生态平台;阿里云则通过"云钉一体"战略提升PaaS能力;华为云也发布了开天aPaaS,将自身30多年的数字化转型经验变成可调用的服务。这些举措都指向一个共同目标:构建从IaaS到PaaS再到SaaS的全栈云服务能力。