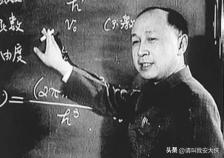

20年前的一天,大夫问钱学森:“100-7=?”钱学森脱口而出93。大夫继续问:“93-7=?”钱学森迟疑了一下,答86。大夫再问:“86-7=?”钱学森顿时脸色大变,大声呵斥! 那是一个上午,阳光透过病房的窗户斜斜地照在钱学森的病床上。98岁高龄的他,此时已经长期卧床,言语不多。医生拿着记录本,神情专注地站在床边,准备做一项常规检查。 "钱教授,我想问您几个简单的问题。"医生语气温和地说。 钱学森微微点头,目光平静。 "100减7等于多少?"医生开口问道。 "93。"钱学森几乎没有思考,便给出了答案。 医生点点头,继续问道:"那93减7呢?" 钱学森稍作迟疑,回答:"86。" 医生看着记录本,又问:"86减7等于多少?" 就在这一刻,钱学森的眼神突然变得锐利,脸色骤然变化。他的声音提高了几分贝:"你知道你问的是谁吗?我是科学家钱学森!" 站在一旁的医护人员愣了一下,随即会意地笑了。他们明白了,钱学森并非记不住答案,而是他那敏锐的头脑察觉到,这是一种测试老年痴呆症的常规方法。这位为中国航天事业奠定基础的科学巨匠,即使在生命的暮年,依然保持着清醒的思维和科学家的自尊。 这一幕发生在2000年代初期,彼时的钱学森已走过了漫长而辉煌的科研之路。1955年,他冲破重重阻碍回到祖国,带着在美国积累的丰富航空航天知识。在物质条件极为匮乏的年代,他带领团队开创了中国的航天事业,为两弹一星的研制作出了卓越贡献。 虽然身居高位,钱学森却始终保持着谦逊的态度。他反对按职级排名论文作者,坚持谁贡献大,谁的名字就排在前面。在中国科技发展的关键时期,他不仅贡献了自己的智慧,还培养了大批年轻科学家,为中国航天事业的持续发展奠定了人才基础。 直到晚年行动不便,钱学森的思维仍然敏锐。尽管身患多种疾病,他仍关心着国家大事和科技发展。那天医生的连续减7测试,无意中触动了这位科学家内心深处的自尊 —— 即使身体被病痛和岁月侵蚀,他也不允许任何人质疑他的思维能力。 医生笑着解释说:"钱教授,我只是在做例行检查,您的回应已经证明您的思维非常清晰。"钱学森略显激动的情绪慢慢平复,但那一刻展现的,正是一位终身献身科学的人对自己专业尊严的坚守。 钱学森的晚年生活,是一场与病痛的持久战。七十多岁那年,一次常规体检中,医生在他的尿液沉渣里发现了肿瘤细胞。经过复查,确诊为膀胱癌。所幸发现及时,手术切除后未再复发。这本可以让他稍微松一口气,然而岁月并不留情。 步入八十岁高龄后,钱学森的健康状况明显走下坡路。他患上了"双侧股骨头无菌性坏死",这种病让他的腿部疼痛难忍,逐渐失去了自由行走的能力。昔日在航天领域叱咤风云的科学家,如今只能依靠圆形步行器艰难移动,大部分时间则需坐在轮椅上。为了减少感染风险,医生建议他尽量减少会客。 然而,这并不意味着钱学森与外界失去了联系。相反,他开始了另一种交流方式——每天手写回信。无论是领导来信、同事请教、学生求助还是普通读者的问询,他都认真对待,一一回复。那些工整、娟秀的字迹,很难让人相信是出自一位年逾古稀的老人之手。信纸上没有横格线,但他写出的每一行都整齐划一,体现出他一贯严谨的治学态度。 八十五岁那年,钱学森又被诊断出"腰椎楔形骨折",这让他连腰都直不起来,久坐成了一种折磨。但即使在这样的情况下,他依然坚持思考和写作,关注着国家大事和科技发展。 九十岁之后,钱学森的身体状况进一步恶化,开始长期卧床,言语也变得越来越少。正是在这一时期,医生才有了那次著名的认知测试,担心他是否患上了老年痴呆症。而钱学森的反应——"你知道你问的是谁吗?我是科学家钱学森!"——恰恰证明了他的思维依然敏锐。 钱学森对时间的珍视几乎到了苛刻的地步。晚年的他拒绝了大量的社会活动邀请,不担任各种名誉头衔,也不为他人的著作作序。在他看来,生命有限,不该将宝贵的时间浪费在言不由衷的场合。他在一封回信中写道:"忘掉自己的'名',忘掉自己的地位,那都是以前的成绩,我现在就是普通人。"这种谦虚的态度,让他能够平等地与各行各业的人探讨问题。 2009年10月31日,98岁的钱学森平静地闭上了双眼,没有留下任何遗言。但他留给世人的,是《钱学森文集》和厚达15卷的《钱学森书信》,记录着一位科学家直到生命最后时刻仍在关注着祖国和人民的点点滴滴。 翻阅钱学森晚年的手稿,他的精神力量令人动容。用《道德经》中的话来说:"上士闻道,勤而行之。"钱学森正是这样一位"上士",即使在身体每况愈下的情况下,依然以惊人的毅力和专注,坚持做着他认为重要的事情,直到生命的最后一刻。