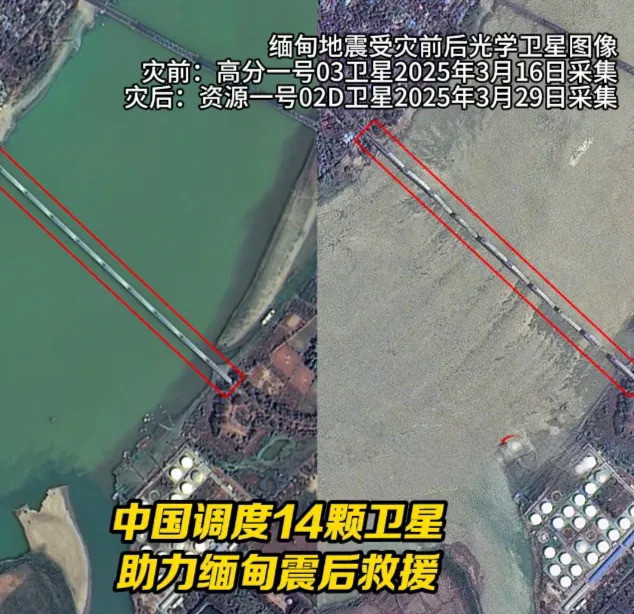

中国卫星紧急变轨驰援缅甸震区的行动,不仅展现了作为负责任大国的国际担当,更意外掀开了太空实力角逐的冰山一角。当14颗卫星在太空中划出优雅弧线聚焦中南半岛时,这场看似寻常的人道主义救援,正在成为全球太空力量格局变迁的生动注脚。五角大楼官员那句"没想到已经强大到这个地步"的感叹,恰似一柄双刃剑,既折射出中国航天技术的突飞猛进,也暴露出某些国家根深蒂固的冷战思维。 在缅甸强震发生的黄金72小时内,中国航天资源卫星应用中心的调度系统亮出了令人惊叹的"太空芭蕾"。高分四号卫星率先调整轨道高度,以地球静止轨道上50米分辨率的"鹰眼"锁定震中;环境减灾二号05星随即开启合成孔径雷达,穿透云层绘制三维灾情地图;更有高分三号卫星以每分钟覆盖5000平方公里的效率进行全域扫描。这些太空之眼传回的阿瓦大桥坍塌形态、曼德勒建筑损毁程度等关键数据,为国际救援力量开辟了生命通道。这种将14颗不同功能卫星在短时间内编织成动态监测网络的协同能力,标志着中国在轨卫星已从单兵作战进化到体系化联合作战的新阶段。 美国军方对此表现出的过度反应耐人寻味。当中国卫星群为抢救生命而机动变轨时,五角大楼关注的却是"应急响应背后隐藏的军事潜力"。这种思维定式暴露出其将太空技术泛安全化的惯性逻辑——就像拿着锤子的人看什么都像钉子。事实上,中国航天科技集团早于2020年就公开了"卫星在轨服务技术"的民用研发计划,此次展现的快速重构星座技术,正是该计划在灾害应急领域的自然延伸。美国太空军高层所谓"卫星狗斗能力"的臆测,与其说是技术分析,不如说是为争取军费预算而刻意制造的威胁想象。 从1967年《外层空间条约》确立"太空非军事化"原则,到国际空间站成为跨国科研合作的典范,再到中国空间站向全球科学家敞开大门,和平利用始终是航天文明的主流。此次中国卫星驰援缅甸,正是这种传统的当代延续。当美国太空司令部2022年度报告将中国列为"轨道威胁"时,却选择性忽视了一个事实:中国已与34个国家建立航天合作机制,为120多个国家提供遥感数据服务,这种开放共享的航天治理观,与某些国家构建"太空北约"的排他性做法形成鲜明对比。 中国卫星编队此次展现的"全球到达、即时响应"能力,本质上与北斗系统参与国际搜救、风云卫星服务全球气象同出一辙。当高分七号卫星以亚米级精度定位灾区道路时,这项技术既能为救援车队导航,也可为军事行动提供支持——就像GPS既引导着跨国物流,也制导着巡航导弹。五角大楼的"不安"恰恰揭示了一个深层真相:在技术民主化的今天,曾经垄断太空感知能力的国家,正焦虑地看着新兴航天力量改写游戏规则。 这场由人道主义救援引发的太空暗涌,最终将导向何方?答案或许藏在中国航天人的双重使命中。一方面,他们要继续完善覆盖陆地、海洋、大气的立体观测网络,让卫星资源更好服务于防灾减灾、生态保护等全球公共产品供给;另一方面,也要未雨绸缪发展卫星自卫技术,防止"星链"卫星两次逼近中国空间站的事件重演。这种攻防兼备的发展路径,既是对"欲求和平必先备战"古老智慧的传承,也是对构建人类命运共同体理念的践行。