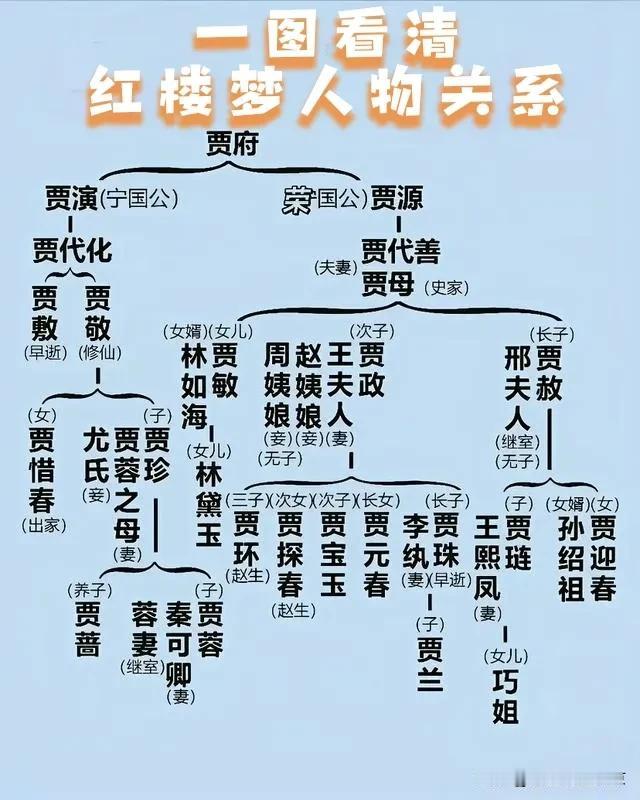

《红楼梦》中人物年龄与言行成熟度的矛盾,是许多读者感到困惑的问题。这一现象可以从以下几个角度理解: 一、社会文化背景的特殊性 1. 早婚制度下的生存现实:清代贵族女性普遍在14-16岁婚配(黛玉进贾府时约11岁,宝钗待选时13岁),男性16岁即可入仕。这种制度迫使贵族子弟必须提早掌握社交辞令和家族生存技能。宝玉初见秦钟时(约12岁)即懂得用"权当后花园逛逛"化解尴尬,正是世家子弟的必修课。 2. 礼教规训的异化作用:探春理家时年仅13岁,却能熟练运用"姨娘论"(第55回)压制赵姨娘,这种超出年龄的政治智慧,实则是礼教制度对人性的规训成果。贵族子女自五六岁起就要接受严格的礼仪训练,言行举止的"成熟"实为程式化表演。 二、文学创作的叙事策略 3. 年龄迷雾的叙事功能:作者有意模糊人物年龄制造时空弹性。如黛玉6岁进贾府,次年即出现"省亲时年十一"的年龄混乱(第18回与第23回矛盾),这种时间压缩使人物能承载更多象征意义。宝玉的"意淫"理论(第5回)出自少年之口,实则是作者哲学思考的传声筒。 4. 戏曲程式的人格投射:十二钗的早熟对应着戏曲行当的定型化特征。王熙凤"粉面含春威不露"的做派(第3回),本质是京剧旦角表演程式的文字转化,这种艺术化处理超越了现实年龄限制。 三、精神分析视角的解读 5. 创伤性早熟机制:黛玉9岁丧母、宝钗13岁持家,这些创伤经历导致防御性成熟。黛玉作《葬花吟》时(约12岁)展现的死亡意识,是孤儿心理的投射而非自然成长的结果。 6. 贵族教育的悖论:贾府私塾教育包含《会真记》等禁书(第23回),这种早熟的性启蒙造就了矛盾人格。宝玉13岁梦游太虚幻境,获得性启蒙的同时也被注入宿命论认知,形成"少年身老人心"的错位。 四、文本生成的物质基础 7. 创作过程的年龄叠加:曹雪芹"披阅十载"的修改过程,使人物凝结了作家不同年龄段的认知。黛玉原型可能来自作者少年时遇见的表妹和中年回忆中的贵族女性,这种时空叠合催生出超越现实年龄的复合人格。 这种现象本质是文学真实与历史真实的差异。《红楼梦》中人物的"早熟",恰似中国文人画中的"枯木少年"——用孩童形象承载沧桑意境,以此解构"小时了了,大未必佳"的世俗认知,暗喻封建文化对人性的摧折。这种艺术处理,使作品获得超越具体时代的寓言性力量。