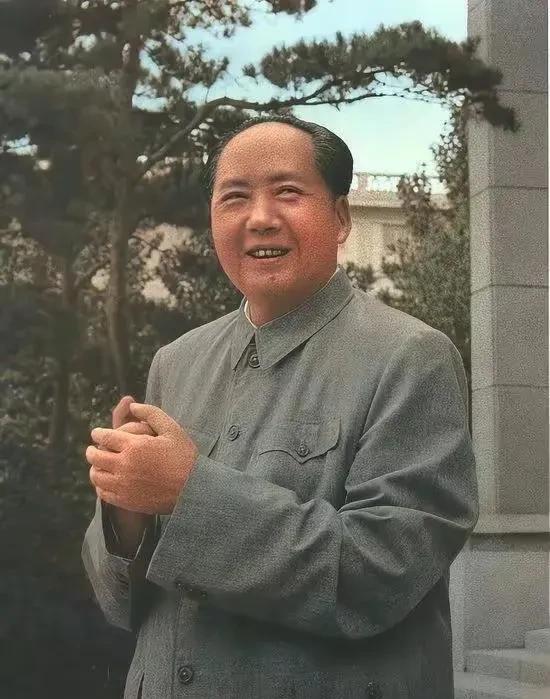

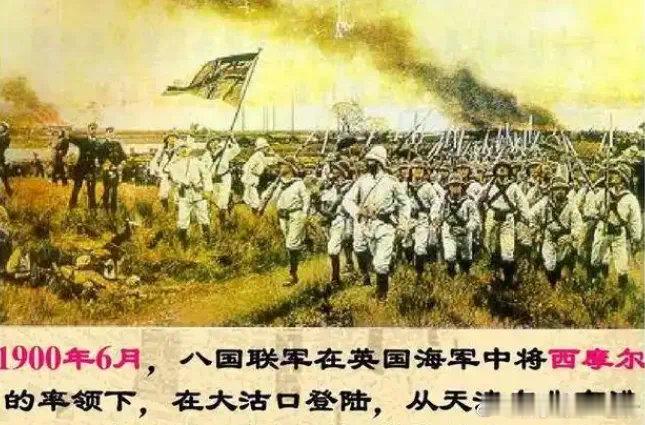

开国大典历史照片中,毛泽东身旁的神秘人物为何能位列前排?这位与领袖并肩而立的革命家,用半生功过书写了一段鲜为人知的人生答卷。 1905年就读长沙中学的李立三,在16岁那年因响应“二十八划生”征友启事,与青年毛泽东在定王台初次会面,两个湖湘子弟的这次握手,开启了他们跨越三十载的革命情谊。从安源路矿大罢工到收回汉口英租界,这位工人运动领袖用实际功绩赢得“中国工运开拓者”称号。 1930年成为他人生转折点,急于求成的全国暴动计划让苏区损失惨重,持续三个月的“立三路线”最终在六届三中全会被纠正。不同于某些文过饰非的政客,他在莫斯科主动揽责:“错误就像毒疮,只有彻底暴露才能治愈”。这种坦荡让他在异国囚牢里仍坚持翻译马列著作,用十五年时光完成思想淬炼。 1946年东北解放区迎来特殊讲师,当李敏然在党史课上剖析“立三路线”时,面对学员追问“您怎知当事人想法”,他摘下眼镜坦然作答:“我就是李立三”。这种自我解剖的勇气,让他在七届二中全会上重新赢得信任票。 新中国成立后,这位昔日“错误路线代表”化身工业管理专家,他提出的“两参一改三结合”理念,经毛泽东提炼为著名的“鞍钢宪法”,至今仍在国企改革中焕发智慧光芒。从工人领袖到阶下囚,从检讨者到建设者,他的人生轨迹恰似共和国早期探索的缩影。 历史长河奔涌向前,浪花淘尽英雄,有人用勋章装点功绩,有人用忏悔照亮前路,李立三用三十载光阴完成了对初心的最好诠释。