1948年11月,中原野战军第4纵队司令陈赓乘车,赶去总前委开会。突然,路上出现了3个躺着的老兵,司机赶忙刹车,喊:“你们知道这是谁的车吗?”3位老兵竟答:“不就是‘陈胡子’吗?我们就是拦的他!”

1948年那会儿,正值解放战争关键时期,中原野战军第4纵队在陈赓带领下打得风生水起。这时候拦车的三位老兵,可不是随便啥人,他们仨都是从战火里走出来的老家伙,跟着陈赓出生入死好些年。陈赓有个外号叫“陈胡子”,不光因为他胡子拉碴,更因为他打仗猛、脾气直,在部队里威望高得很。这三位老兵拦车,不是闹着玩,也不是故意捣乱,而是有事要找他。

先说这拦车的背景。那年11月,淮海战役刚拉开序幕,陈赓带着第4纵队忙着配合刘伯承、邓小平的总前委部署作战计划。他急着去开会,路上时间紧得很。可这三位老兵偏偏挑这时候往路上一躺,摆明了不让车过。这举动乍一看挺大胆,甚至有点不像话,毕竟陈赓是司令,军务紧急,谁敢这么拦着?但细想想,这里面有文章。这些老兵不是新兵蛋子,他们跟陈赓有旧交情,敢这么干,说明他们心里有底,知道陈赓不是那种不讲情面的人。

那他们为啥要拦车呢?事情得从老兵的处境说起。这三位老兵年纪不小了,身体也不如当年,战场上冲锋陷阵的机会少了,有些人觉得他们“老了”“不中用了”,就被调到后勤干些杂活儿。搁谁心里都不好受啊,打了一辈子仗,眼看着胜利在望,自己却被晾在一边,心里那股憋屈劲儿可想而知。他们拦车,不是为了闹情绪,而是想找陈赓讨个说法,或者说,想让他给条出路。这里面既有对老部队的感情,也有对自身价值的渴望。

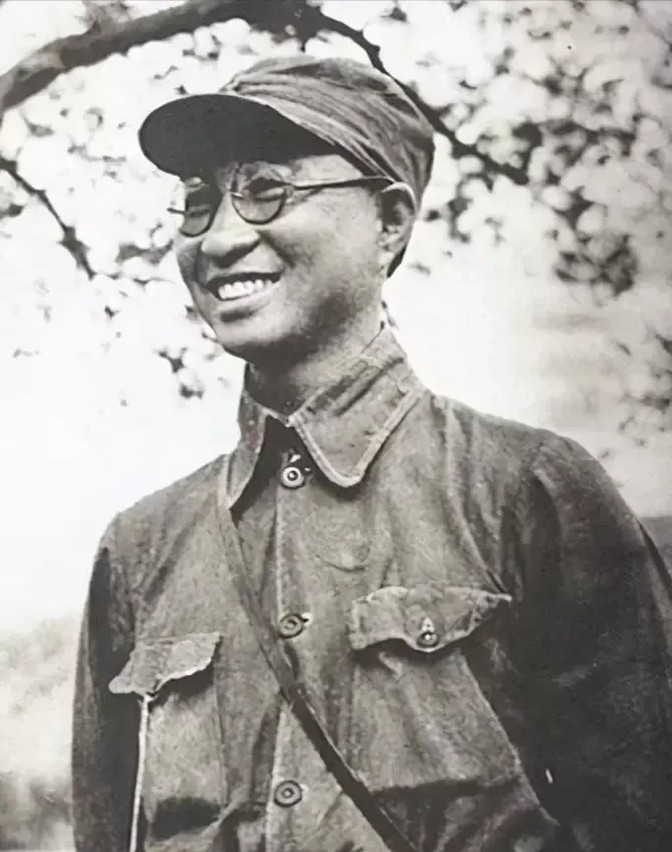

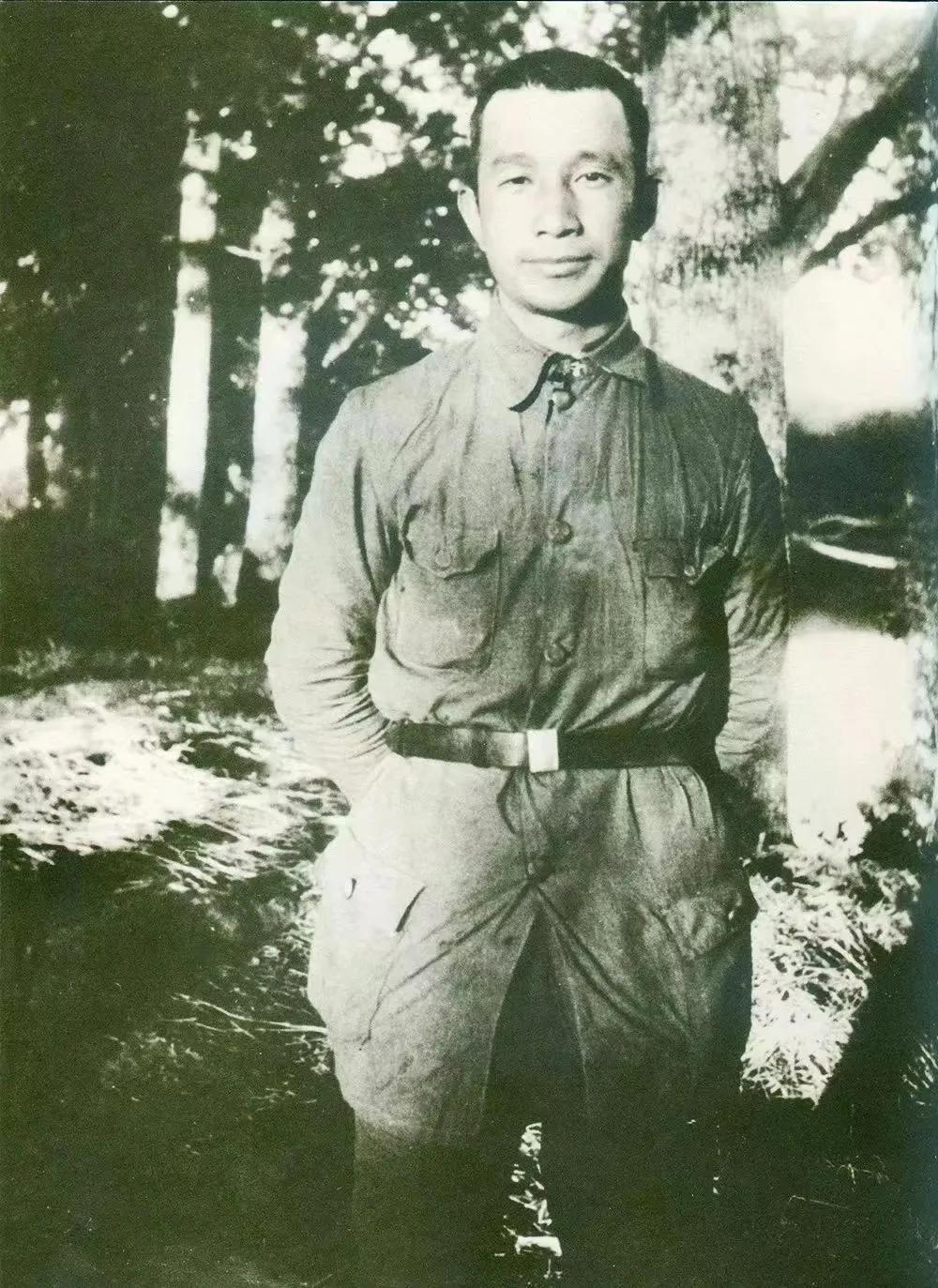

陈赓是啥人呢?他打仗厉害,识人用人也有一套。他跟这些老兵不是一般的上下级关系,而是打出来的交情。早年在红军时期,陈赓就跟不少老兵一块儿扛过枪、挨过饿,那种生死与共的情谊,不是几句话能说清的。所以,当他听说老兵拦车,第一反应不是生气,而是想搞清楚咋回事。拦车这事儿,按军纪来说是不对的,扰乱秩序不说,还耽误正事儿。可陈赓没急着发火,他知道这些老兵的脾气,也明白他们不是无理取闹。

处理这事儿,陈赓有他的办法。他先让人把老兵带过来,问清楚情况。原来,这仨老兵觉得自己还能干,不想就这么窝在后勤混日子。他们听说前线缺人,想回作战部队,哪怕干点力所能及的事,也比待在后头强。陈赓听完,琢磨了一下。他一方面得维护纪律,不能让人觉得拦车这种事儿没代价;另一方面,他也不想寒了老兵的心,毕竟这些人是跟他一起拼出来的。

最后,陈赓定了调子:拦车不对,得罚,但老兵的心意他收下了。他让人查了查前线的情况,发现有些岗位确实缺人手,尤其是一些需要经验的老兵去带新兵的活儿。于是,他把这三位老兵调了过去,不是让他们直接上战场,而是干些传帮带的差事。这么一来,既给了老兵发挥余热的机会,也没让纪律成摆设。罚归罚,用归用,陈赓这手处理,挺有分寸。

这事儿传开后,部队里不少人议论纷纷。有人觉得老兵拦车太莽撞,罚得轻了不服气;有人觉得陈赓够意思,没把老兵一棍子打死,还给了出路。说到底,这反映了陈赓带兵的一个特点:既有规矩,也有温度。他不是那种高高在上的领导,而是能跟兵贴心的主官。这三位老兵后来干得咋样不清楚,但从这件事看,他们跟陈赓的那份情谊,真不是假的。

再说深一点,这件事儿不光是个小插曲,还能看出点别的东西。1948年那会儿,解放战争打到白热化,新兵多,老兵少,部队里难免有些人觉得老家伙“过时了”。可陈赓不这么看,他知道老兵的价值不光在打仗,更在经验和精神上。新兵再多,没老兵带,也容易乱套。这三位老兵拦车,某种程度上也是在提醒大家:别忘了那些为革命流过血的人。

再往大了说,这事儿还挺接地气,跟咱们现在有些情况也搭得上边。比如说,现在社会上有些老工人、老技术员,退休前觉得自己还能干,可单位觉得他们年纪大了,用不上。这跟老兵的处境是不是有点像?陈赓的处理方式,或许能给点启发:人老了不假,但经验和心气还在,咋用好这笔财富,是个学问。

当然,陈赓也不是啥都完美。他脾气急,有时候骂起人来不留情面,部队里不少人都挨过他训。但他这人有个优点,就是不记仇,也不端架子。老兵敢拦他的车,多少也说明他平时跟下边的人没啥距离感。要换个眼里揉不得沙子的领导,这事儿没准就得闹大。