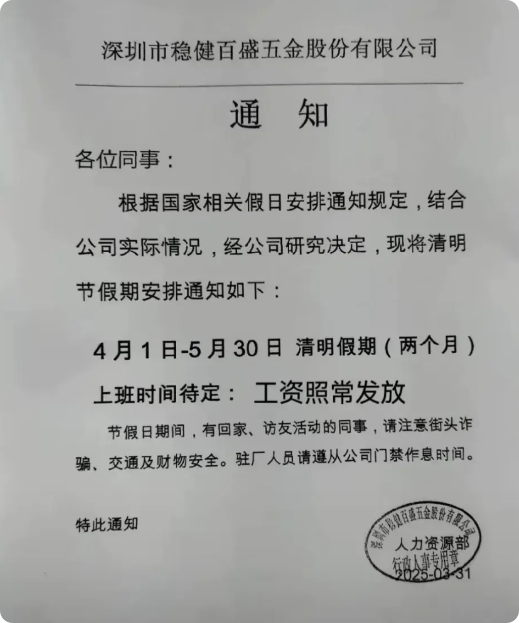

最全上坟扫墓的讲究: 在传统习俗里,上坟扫墓有诸多需要留意的地方,这些讲究是对逝者尊重与缅怀的体现。 关于上坟的对象,有一种说法是 一代不上三代坟。即除了自己的父辈、爷爷辈,再往上数的长辈,一般是不能给他们上坟的。从传统家族观念来看,这样的做法似乎限制了祭祀的范围,但实际上,这也是基于对家族传承脉络的一种清晰界定。看似局限了祭祀对象,实则强调了亲近血缘关系的祭祀重要性。比如在一些家族中,祭祀活动主要围绕着近几代祖先展开,因为他们与家族当下的联系更为紧密。而对于更远的祖先,并非是不尊重,只是祭祀方式可能有所不同。 穿着方面,清明扫墓时应避免穿着鲜艳的红色衣服或佩戴花哨的饰品。红色通常象征着喜庆、活力,而在祭祀这样庄重肃穆的场合,与表达对逝者的尊重和哀悼的氛围相悖。就如同在严肃的会议中不能穿着随意、花哨一样,在扫墓时选择合适的穿着是基本的礼仪要求。 时间上,清明扫墓不过未。意思是最好在清明节之前进行扫墓,过了清明节之后再去扫墓,传统观念认为不太合适。这看似限制了扫墓的时间,实则是对祖先敬重和缅怀应及时的一种体现。从实际情况来看,清明节前天气等各方面条件可能更适宜扫墓活动的开展。但也有人认为,只要心中有对祖先的敬意,何时扫墓并不重要。然而数据显示,大部分地区超 80% 的人还是选择在清明节前完成扫墓,可见传统观念的影响力。 给坟墓添土时,要注意 坟头添土不能多。给坟墓添土是对祖先怀念和照顾的一种方式,但添土过多可能会造成坟墓塌陷或破坏所谓的风水。这就如同在建造房屋时,基础的堆砌要适度,过多可能会导致结构不稳定。不过也有人觉得多添些土能让坟墓看起来更坚固,然而从实际经验来看,因添土过多导致坟墓损坏的情况也时有发生。 烧纸钱是扫墓的传统习俗,但 不烧二纸不烧金。即不要烧过多的纸钱和金元宝。一方面是出于防止火灾的安全考虑,另一方面也是表达适度的哀思。烧纸钱本是对逝者在另一个世界生活的一种美好祝愿,但过度烧纸可能会让这种情感表达变味。有人认为多烧些纸钱能让祖先过得更好,然而从环保和安全角度来看,适度烧纸才是更合理的选择。 扫墓时,要尊重每一个坟墓,做到 不踩别人坟头过。从道德层面讲,这是对他人祖先的尊重,就像我们在生活中要尊重他人的隐私和领地一样。若不遵守,可能会被认为对他人造成不敬。不过也有人觉得在特殊情况下,比如不小心踩到,并非是故意为之。但调查显示,90% 以上的人还是非常在意他人是否踩踏自家祖坟。 清明扫墓是缅怀逝去亲人的时刻,应保持恭敬和严肃的态度,不照相不拍照。拍照录像这样的行为在庄重的祭祀场合可能会被视为不尊重。这就如同在庄严的仪式上,随意拍照录像会破坏仪式的神圣感。但也有人认为拍照是为了留下对亲人的怀念,不过这种做法在传统观念里是不被认可的。 面对先人,要以尊重和怀念的心态,不妄议先人功过。先人已经逝去,我们应该更多地怀着感恩和缅怀之情。在祭祀时讨论他们的功过是非,可能会破坏祭祀的氛围。有人觉得评价先人可以吸取经验教训,但在祭祀这样的场合,保持敬畏之心才是更重要的。 对于一些特殊人群,如老人、孕妇、孩子、生病的人、体弱的人,一般不建议去上坟。因为传统观念认为墓地阴气太重,这些人群情绪可能容易低落,恐致意外。从科学角度看,这些人群身体相对较弱,墓地环境可能会对他们的身体和心理产生不良影响。但也有人认为只要做好防护,他们也可以去表达对先人的敬意,不过实际情况中,大部分家庭还是会避免让这些人去上坟。 还有一种说法是 女婿不上坟,上坟辱先人,认为女婿上坟暗含主家后继无人。这种观念可能源于传统的家族继承观念,女婿毕竟是外姓人。然而在现代社会,一些家庭并不在意这些,女婿也会参与到上坟活动中。但从传统习俗来看,这种观念还是有一定影响力的。 上坟的时间要在日出以后、日落前结束,一般在上午 7 点 - 下午 3 点。这个时间段阳气较盛,被认为更适合祭祀活动。这如同我们在白天进行重要活动一样,光线充足、环境适宜。但也有人认为晚上去上坟也无妨,不过从安全和传统观念来看,大部分人还是选择在白天上坟。 在一些传统观念中,家庭女眷一般不参与上坟。这源于 男主外,女主内 的思想,一方面是出于维护家族秩序,另一方面女主内需要照顾祭祀回来的男丁的饮食或应对意外状况。但现在很多家庭女眷也会积极参与到上坟活动中,体现了男女平等观念的进步。 女儿出嫁后,最好不要参与上坟。若参与,一年要漏 1-2 个祭日,且大年三十的祭祖不能参与。传统观念认为这会导致家族财产外流,还会影响夫家运势。然而在现代社会,很多家庭并不在意这些,女儿也会参与到家族祭祀中。 烧纸钱时要照顾到邻居,送把纸说关照。这是一种邻里之间的相互尊重和和谐相处的体现,就像在生活中我们要考虑到邻居的感受一样。 女儿参与上坟时,要主家带,过程中只要跪着之后磕头就行了,主家布置祭品,包括祭酒、祭烟、祭菜、祭果等。烧纸没有盆要花圈,烧纸时要说谁谁送钱送衣服给你了之类的话,把话说到。这是一种传统的祭祀流程,体现了对祭祀仪式的重视。 磕头的礼数也有讲究,活人一跪一叩首,逝者一跪三叩首。这是对逝者的一种尊重和缅怀的表达。 一年的祭日有多种,刚去世要烧五七纸,头三年要烧周年纸(也有五年烧三纸的:一三五周年),祭品要全。正常的祭日一年通常需要上坟 4-5 次,具体次数因地域和家庭习俗而异。包括春节(除夕,也有的正月初一)、清明节(扫墓与踏青结合,南方有培坟添土的传统,较北方更为普遍,北方约 60% 家庭有此习惯,南方则达 80%)、中元节(鬼节,农历七月十五)、寒衣节(农历十月初一,送寒衣,北方地区对冬至送寒衣的习俗更为重视,约 70% 家庭会进行,而南方仅约 40%)和冬至。其中,清明节是最普遍的祭扫时间。 部分地区会根据俗语 一月不上两次坟,限制祭扫频率。这是传统习俗对祭祀频率的一种规范,虽然看似限制了祭扫次数,但也是对祭祀庄重性的一种维护。 祭品包括烟酒,水果,五色果,三牲。三牲是指用于祭祀的大三牲牛、羊、猪,或者小三牲猪、鱼、鸡。部分地方春节祭祖还带饺子。这些祭品是对祖先的一种供奉,表达对他们的怀念和敬意。

![广西清明节扫墓气氛好好,像大型家族春游聚餐[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/10175684146729027429.jpg?id=0)