1945年,日军包围李学孟住的窑洞,本以为,二百多个日本兵抓一个中国农民是手到擒来,不料,二十多小时过去,反被李学孟击毙十余人,鬼子于是想出了一个毒计......

1930年,19岁的李学孟随父母从山东逃荒至此,初到沁源,李学孟就被这里的山水吸引。

阳泉村因一眼清泉而得名,村中大杨树下流淌的泉水清冽甘甜,仿佛预示着这片土地将孕育出不平凡的故事。

然而,平静的生活并未持续太久,1942年10月,日军侵占沁源县城,开始了疯狂的"蚕食"行动。

日军的铁蹄踏过之处,村庄化为灰烬,百姓流离失所,李学孟亲眼目睹了日军的暴行,心中的怒火如同太岳山上的烈焰,燃烧着他的灵魂。

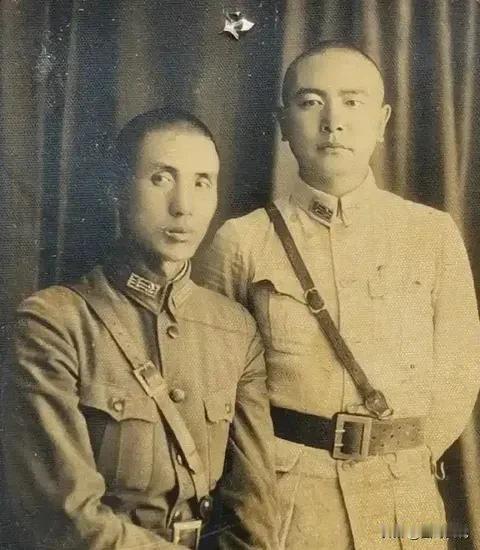

就在这个时候,八路军太岳军区发出号召,组织民兵抗击日寇。

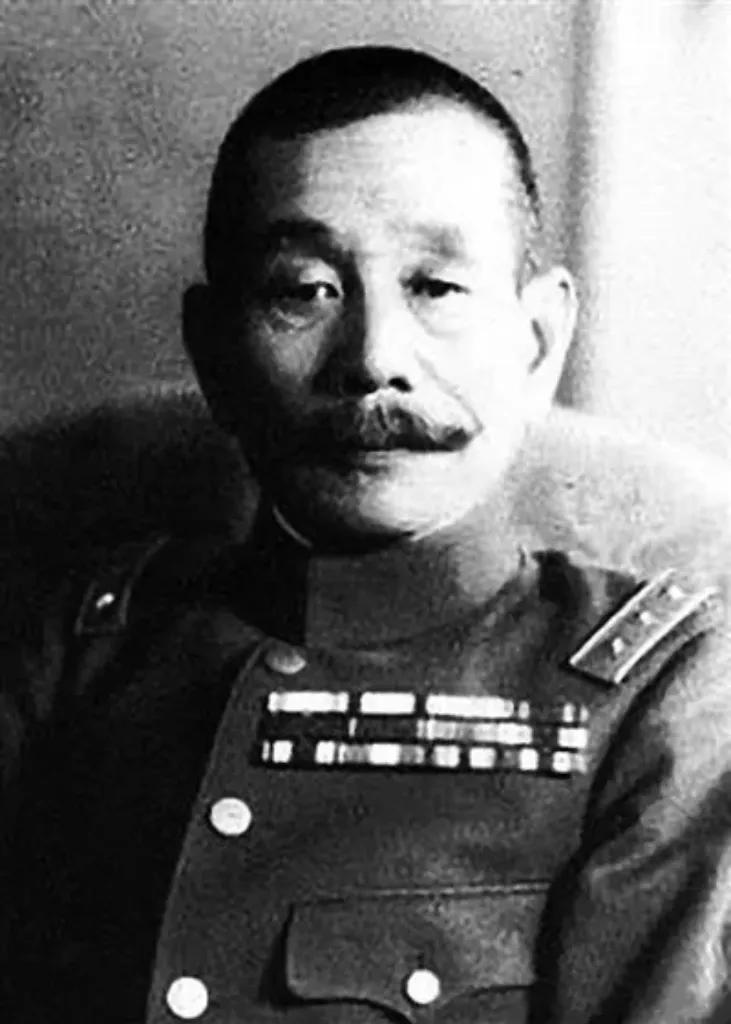

李学孟毫不犹豫地加入了这支队伍,他的沉稳老练很快得到了组织的认可,被任命为民兵队长。

从此,这个曾经的农民开始了他传奇的抗日生涯。

李学孟的军事才能如同喷涌而出的山泉,令人惊叹,他善于利用地形优势,巧妙设伏,让日军吃尽苦头。

在断金桥一战中,李学孟的智谋充分展现,面对数倍于己的敌人,他命令部下将衣服挂在山顶树枝上,自己则带领队伍悄然撤退。

日军上当,集中火力向"假目标"射击,当敌人发现上当时,李学孟的部队已经转移到有利地形,给了敌人迎头痛击。

李学孟的战术灵活多变,有时如山中猛虎,正面强攻,有时如林间猎豹,神出鬼没。

他带领的民兵队伍成为了太岳山区最令日军头疼的对手,每当夜幕降临,李学孟就带领战士们悄然潜入敌占区,解救被俘乡亲,带走耕牛,破坏敌人设施,这些行动不仅打击了敌人的嚣张气焰,更大大鼓舞了当地百姓的抗日热情。

李学孟与百姓的感情深厚如太岳山的岩石,他始终把保护百姓放在首位。

在一次战斗中,为了掩护村民撤离,李学孟带领几名战士主动吸引敌人火力,自己身负重伤也毫不退缩。

这种舍己为人的精神,让他赢得了百姓的爱戴,村民们常常冒着生命危险为李学孟提供情报,送来食物和药品。

1945年2月12日,农历除夕之夜,本该是阖家团圆的日子,却成了李学孟生命中最艰难的时刻,由于汉奸告密,二百多名日伪军包围了李学孟藏身的窑洞。

面对重重包围,李学孟沉着应战。他熟悉地形,枪法精准,每一发子弹都能让一个敌人倒下。

这场战斗持续了近二十个小时,从除夕夜一直打到正月初一的黄昏,李学孟以一己之力击毙、击伤十余名敌军。

日军震惊于这个中国农民的顽强,却又恼羞成怒,他们抓来了李学孟的义父和几十名乡亲,威胁李学孟投降。

面对这种情况,李学孟陷入了两难,他深知自己若被俘,必将暴露大量重要情报,给抗日事业带来巨大损失。

但若不投降,无辜乡亲将惨遭杀害,在这生死攸关的时刻,李学孟作出了惊人之举。

他突然从窑洞中跃出,朝着远处狂奔,日军顿时如同看到了猎物的狼群,丢下人质,蜂拥而上。

李学孟的这一举动,既保护了乡亲,又将敌人引离了村庄,他在崎岖的山路上奔跑,与追兵周旋,每当敌人即将追上时,他就会突然回身射击,让敌人措手不及。

然而,寡不敌众,身负重伤的李学孟终究难以逃脱,被俘后,日军对他实施了惨无人道的酷刑,但李学孟始终保持沉默,没有透露一丝有关组织的信息。

他的坚贞不屈彻底激怒了日军。

1945年2月14日,农历正月初二,在经历了长达两天的折磨后,34岁的李学孟壮烈牺牲。

李学孟虽然离开了,但他的精神却永远留在了太岳山间,他的事迹在当地广为流传,激励着更多人投身抗日斗争,在他牺牲一个月后,沁源县的军民发起了对日寇的总攻。

经过两年半的艰苦战斗,沁源围困战以日军的溃败而告终。

用户10xxx18

向英烈敬礼