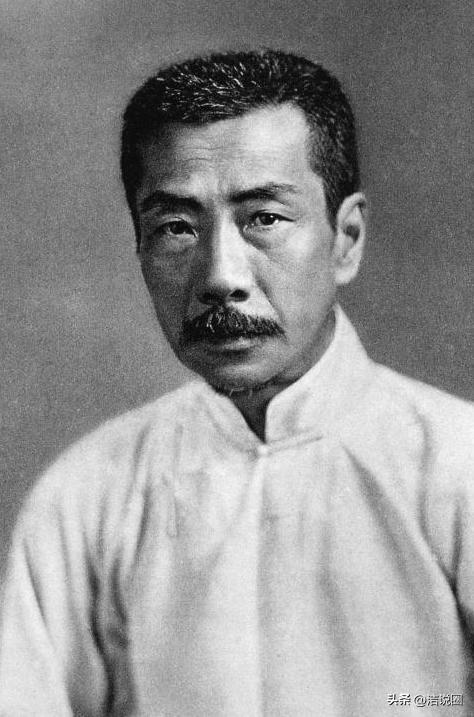

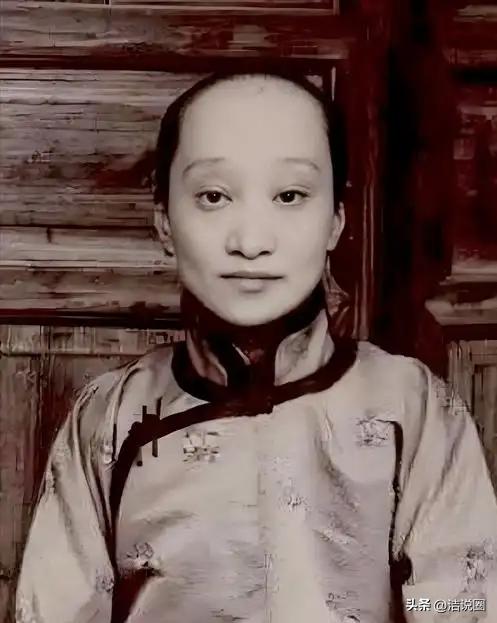

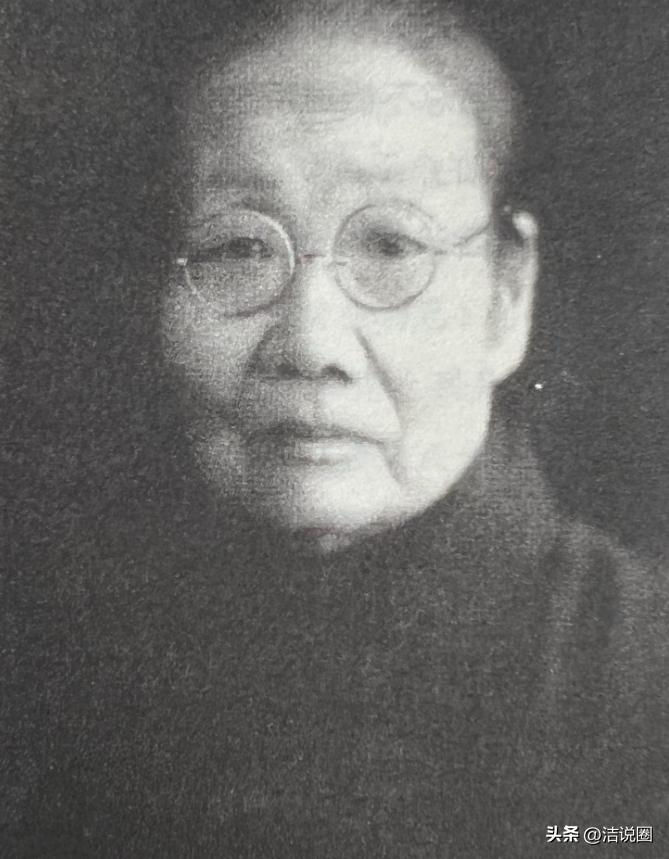

1919年,鲁迅母亲忍不住问儿媳朱安:“你一个人女人,怎么就生不出孩子?”朱安大吼:“你儿子都不碰我,我怎么生孩子!”母亲听后,长叹一声:“唉,一切都是我的错!” 在20世纪初的中国,鲁迅的名字虽然已经开始为人所知,但对于他的母亲来说,儿子的婚姻仍旧是最重要的事情之一。 鲁迅已经二十岁了,按当时的习惯,他应该早已成婚。 可这个才子并没有按着传统的轨道前进,反而表现出一种与世俗常规格格不入的态度。 母亲为此焦虑不已,她知道,儿子的婚事不仅关系到家族的声誉,更关系到他以后有没有子嗣。 母亲常常在夜晚独自流泪,担忧鲁迅不会结婚,或者结婚后无法过上幸福的生活。 于是,朱家姑娘朱安的名字出现在她的眼前。 对方是个出身名门、家境富裕的女孩,端庄、贤淑,符合当时社会对妻子的所有标准。 母亲心里盘算着,这样的女子一定能给鲁迅带来一份安稳,或许也能让自己安心。 不过鲁迅却对这段婚姻抱有强烈的反感,他并非因为朱安为人不好,而是因为她身上凝固着所有他所反感的传统观念。 朱安是一个典型的旧式妇女,虽出身良家,贤良淑德,却文盲且裹着小脚。 这些传统的束缚,让鲁迅感到无法忍受。 在鲁迅的眼中,朱安的不识字代表了她的思想封闭,而裹小脚更是一个象征着旧社会对女性压迫的标志。 作为新文化运动的积极参与者,鲁迅心中充满了对传统观念的深深抵触。 他是一个追求思想解放、推崇自由的“新青年”,他主张妇女要有自主权,要走出传统的束缚,接受教育,走向独立。 朱安身上的这些特征,让鲁迅觉得她与自己心中的理想相去甚远。 更重要的是,鲁迅不仅仅是一个文学才子,更是一个有着深厚社会责任感的知识分子。 他看到朱安,仿佛看到了那个时代所有的落后与禁锢——她无法读书写字,甚至连走路的方式都受限于一个束缚已久的封建思想。 在鲁迅的心中,婚姻并不仅仅是一个情感的结合,它更是一种思想和理想的契约,而这份契约,注定不可能与朱安的身上那些陈旧的束缚融合。 尽管如此,鲁迅依然没有勇气去反抗母亲的安排。 在那个充满传统孝道的社会,母亲的期盼几乎是压倒一切的力量。 看到母亲因自己未婚而焦虑不安,鲁迅最终妥协了。 他默默答应了这场婚事,尽管内心充满了抵触。 婚礼的那一天,鲁迅的心情沉重得无法言表。 所有人都在祝福着新婚夫妇的未来,而他却感到自己像是一个被安排好的木偶,无法挣脱那无形的线索。 他看着朱安,那个温文尔雅的女子,心中充满了愧疚,却也无法产生任何情感的共鸣。 新婚之夜,鲁迅独自躺在床上,心里五味杂陈。 这不仅仅是因为自己不爱朱安,更多的是因为他无法忍受与一个如此传统的女子共度一生。 整整一夜,鲁迅无法入睡,眼泪悄然滑落。 他始终无法看到这段婚姻与自己理想的契合点,这让他内心深处产生了无尽的痛苦与空虚。 婚后的日子并没有因为新婚的喜庆而带来多少安慰,反而让两人的关系越来越冷淡。 朱安希望与丈夫建立起亲密无间的关系,尤其是能为鲁迅生育子嗣。 可是,她很快发现,鲁迅对她的冷淡和疏远几乎达到了冰点。 朱安尝试着与丈夫交流,试图打破这份沉默和隔阂,但无论她如何努力,鲁迅始终没有回应。 母亲的焦虑感逐渐加深,她开始频繁地催促鲁迅与朱安过正常的夫妻生活,特别是关于孩子的问题。 是对于一个大家族而言,孩子被视为家庭未来的延续,可鲁迅的心情却始终无法得到缓解,甚至他内心的矛盾更加尖锐。 终于,1919年的一天,开头的那一幕发生了。 母亲听到朱安的反驳后,深深叹了一口气,脸上写满了痛苦与自责。 她开始反思自己为何会迫使儿子去迎娶一个自己并不喜欢的女子,最终让其承受了无尽的痛苦和孤独。 面对母亲和妻子的双重压力,鲁迅的内心感到越来越无法承受。 尽管他一直尽力去避免与妻子的冲突,尽量让母亲不失望,但内心的痛苦却越来越难以忍受。 最终,鲁迅决定离开这片让他感到窒息的家乡,在故土之外,他找到了一个自己喜欢的女人——许广平。 信息来源:百度百科——鲁迅