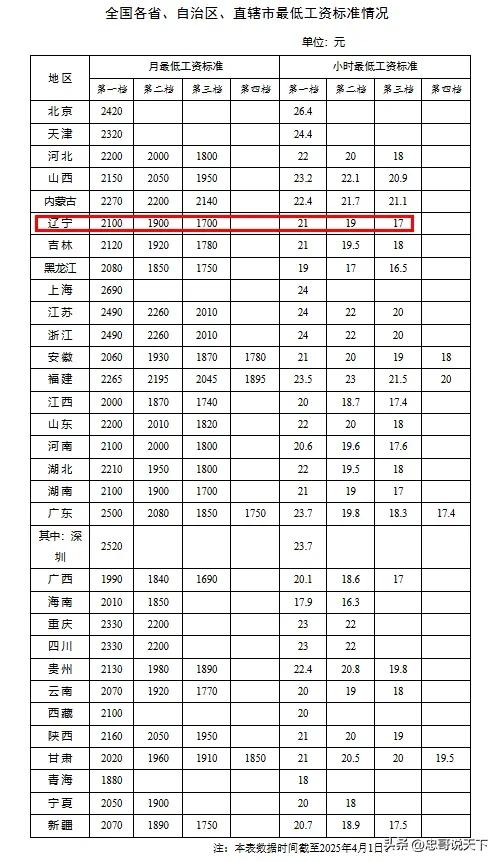

【辽宁省最低工资标准调整:区域平衡与民生保障的双重考量】 2025年全国最低工资标准发布,辽宁省以第一档月最低工资2100元的标准稳居全国第13位,在东北地区保持领先地位。这一标准自2024年5月1日起执行,分为三档动态调整机制,既体现了对核心城区劳动者的重点保障,也兼顾了省内不同区域的经济差异。 一、区域差异下的精准施策 辽宁省将最低工资标准划分为三档:沈阳、大连等核心城市城区执行2100元/月,鞍山、抚顺等城市城区及部分县级市执行1900元/月,偏远县域执行1700元/月。这种分层设计既符合“以城带乡”的发展逻辑,也为地方政府预留了政策弹性。例如,鞍山市城区最低工资从1710元上调至1900元,涨幅达11.1%,而海城市等县域仅上调7.6%,这种差异化调整有助于缓解县域企业的用工成本压力,同时强化中心城市的人才吸引力。 二、民生保障与经济发展的平衡 辽宁省的最低工资标准包含个人缴纳的五险一金,但明确剔除了高温津贴(如企业需额外支付每月200元)、特殊环境津贴等。这一设计既保障了劳动者的基本生活底线,又避免了企业因刚性支出过高而缩减用工规模。从全国范围看,辽宁省2100元的第一档标准虽低于上海(2690元)、广东(2500元)等东部省份,但高于黑龙江(2080元)、吉林(2020元)等东北邻省,在区域竞争中形成“性价比”优势。 三、政策执行与未来挑战 辽宁省每两年调整一次最低工资的机制已形成制度化,这与《辽宁省最低工资规定》的要求高度契合。然而,部分劳动密集型企业仍面临成本压力。例如,锦州市2024年调整后,县域最低工资涨幅达19.7%,倒逼企业加速自动化转型。此外,新业态劳动者(如网约车司机、外卖员)若签订劳动合同,同样适用最低工资标准,但实际监管中仍需解决平台用工的“模糊地带”问题。 四、全国视角下的辽宁定位 辽宁省的最低工资标准在东北地区具有标杆意义,但与长三角、珠三角的差距仍需正视。2025年,全国已有8个省份第一档月最低工资超过2300元,而辽宁省的2100元仅相当于上海的78%。这种差距既反映了经济发展水平的差异,也为辽宁未来产业升级提供了动力。《辽宁全面振兴新突破三年行动方案(2023—2025年)》明确将提高居民收入作为重点任务,最低工资标准的动态调整正是这一战略的微观落地。 辽宁省的最低工资标准调整是区域平衡与民生保障的缩影。通过分层施策、动态调整,既筑牢了低收入群体的生活底线,也为经济结构转型预留了空间。未来,随着辽宁全面振兴的推进,最低工资标准或将进一步向东部省份靠拢,但如何在保障劳动者权益与减轻企业负担之间找到最优解,仍需政策制定者持续探索。