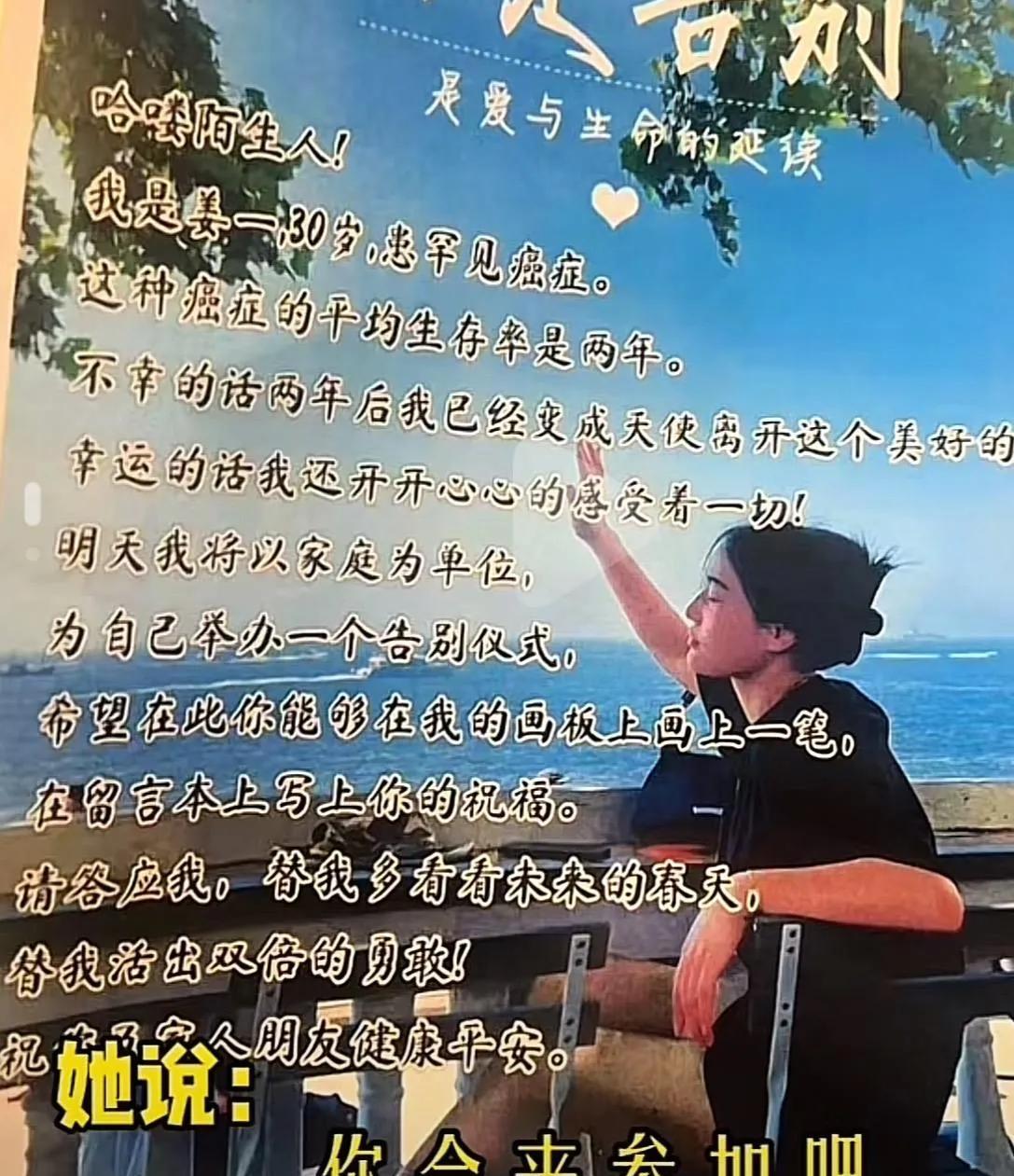

【当生命倒计时成为聚光灯:95后用"生前葬礼"重构生死叙事】 西湖的春雨中,一位面色苍白的姑娘捧着留言簿走向陌生游客,这场看似行为艺术的场景,实则是95后母亲小姜与死神的谈判桌。当"生前葬礼"在清明时节冲上热搜榜首,我们猛然惊觉:Z世代正在用赛博时代的仪式感,解构千年禁忌的生死命题。 这场特殊的告别仪式,恰似一面三棱镜,折射出当代青年生死观的革命性转变。小姜选择在化疗间隙拍摄遗照,不是向命运臣服,而是夺回生命叙事的主导权——正如她在视频中所说:"我要亲手为人生画下惊叹号,而非省略号。"数据显示,近三年"生前告别会"相关搜索量激增430%,这届年轻人正在用提前谢幕的方式,演绎最炽热的生命狂欢。 在西湖边收集陌生人祝福的创意,暴露出数字化时代的情感悖论。当社交媒体将人际交往解构为点赞与转发,小姜的留言簿却让300万网友集体破防。那位献上拥抱的小姐姐,用体温传递着算法无法计算的情感密度。这种线下场景的共情裂变,恰是对虚拟社交的有力反讽:我们需要的不是元宇宙永生,而是现实世界中真实的触碰。 这场葬礼最动人的注解,藏在3岁孩童未曾出席的细节里。作为母亲,小姜将遗憾转化为"温度遗产计划"——每天录制亲子视频,让AI学习自己的声音表情。科技公司最新研发的"数字生命胶囊",或许能让母爱超越生物界限。这种用科技对抗无常的尝试,印证了《人类简史》作者赫拉利的预言:"21世纪的人类,正在成为首批设计自身死亡意义的物种。" 传统讣告中"享年XX岁"的冰冷表述,在小姜这里被重构为"拥抱过XX个朝阳"。当她在告别会上笑谈"先去探路",父辈的悲恸被解构为充满希望的生命接力。这种颠覆性叙事,与清明节新兴的"云祭扫"、"VR扫墓"形成奇妙呼应——死亡不再是黑洞般的终点,而是可触摸、可设计、可共享的存在。 医学数据显示,小细胞癌患者生存期延长纪录正以每年8%的速度刷新。当我们为小姜祈福时,更应看到她撕开的时代切口:当90后开始直面生死命题,他们正用前所未有的创造力,将殡仪馆的哀乐改写为生命教育的协奏曲。这场西湖边的"预演告别",或许正在孕育中国版《死亡诗社》的序章。