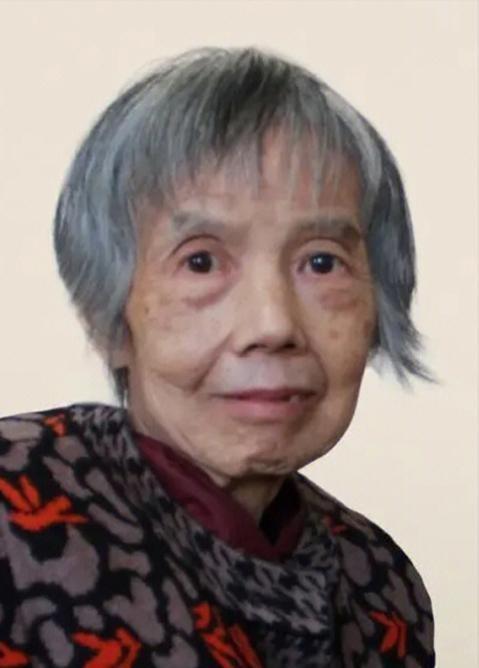

1984年,黄令仪收到通知:停止集成电路和芯片的研发,她冲进办公室大喊:"不能停,我们会被卡脖子的。"可对方大手一挥:没钱。黄令仪转身蹲地失声痛哭。谁也没想到,多年后她却成了美国都惧怕的人物。 黄令仪,1956年出生于中国一个普通家庭。那时候,科技在中国还是个新鲜事儿,她的父母虽然不富裕,但特别支持她读书。小时候的她就对数学和科学感兴趣,别的孩子玩泥巴,她却喜欢摆弄些小零件。这种对知识的热爱,成了她后来走上科研路的起点。考上清华大学后,她选了半导体专业,算是正式踏进了这个当时还很冷门的领域。 大学期间,黄令仪不是死读书的那种,她特别喜欢动手实践。实验室里,她经常熬夜做实验,研究怎么让电路更高效。她的导师曾说,她对科学的热情让人刮目相看。毕业后,她进了中国科学院半导体研究所,开始参与国家级的科研项目。那会儿中国的半导体技术还很落后,她心里憋着一股劲儿,想为国家争口气。 到了1984年,黄令仪已经是个小有名气的研究员了。她带领团队研究集成电路和芯片,眼看着就要出成果,却突然接到通知:项目停了,原因是没钱。那一刻,她崩溃了。她觉得这不只是她个人的失败,更是国家科技的损失。她没坐着抱怨,而是立刻行动起来,跑去找资金。她联系老同学、老朋友,甚至找一些有点钱的企业家帮忙。她带着厚厚的计划书到处跑,一遍遍讲自己的想法,嗓子哑了也不停。 那几个月,她几乎没睡过好觉。办公桌上堆满了各种文件,以前的电路图全被预算表代替了。她心里清楚,停下来就等于认输,所以她咬牙坚持,哪怕希望渺茫。终于,一个私人科技基金会听说了她的故事,被她的决心打动,决定投点钱。这笔钱不多,但够她和团队喘口气,继续干下去。 有了资金,黄令仪马上带着团队调整计划。他们重新设计方案,优化技术,想办法在有限的资源里挤出成果。实验室里机器没停过,他们一遍遍试验,失败了就重来。她自己也常常熬夜盯着设备,研究怎么解决技术难题,比如芯片散热和性能提升的问题。团队里的人都被她感染了,大家齐心协力,没人喊累。 功夫不负有心人。2001年,他们终于搞出了“龙芯”——一款中国自己研发的芯片。这东西一出来,意义太大了,不光是技术突破,更是打破了国外的垄断。中国在半导体领域有了自己的底气,“龙芯”也成了国际关注的焦点。黄令仪的名字一下子传开了,有人叫她“中国半导体之母”,连美国都开始警惕她的影响力。 “龙芯”的成功不是终点。黄令仪没觉得自己多了不起,她还是那个低调的科研人,继续埋头研究新技术。她心里明白,科技这东西不能停,一停就被别人甩远了。后来的日子里,她带了不少年轻人,给他们讲经验,鼓励他们多尝试。她常说:“咱们搞科研的,不能怕失败,失败多了才知道怎么赢。” 到了晚年,黄令仪还是没闲着。她身体不太好,但只要能动,就往实验室跑。2023年,她因病去世,67岁。消息传出来,很多人觉得可惜,但更多人觉得她的精神留下了。她这一辈子,从没钱停研的绝望,到让美国忌惮的成就,靠的就是一股不服输的劲儿。她的故事不只是她一个人的,也是中国科技从落后到追赶的缩影。 黄令仪的经历让人感慨。她不是天才,也没啥特别的背景,就是个普通人,硬是凭着坚持干出了大事。她让我们看到,只要不认命,哪怕条件再差,也能闯出一条路。她的成功不光是她自己的,也是国家的骄傲。想想看,要是1984年她真停了,今天的中国芯片会是什么样?她的选择,影响太深远了。 再说点接地气的,黄令仪这人其实挺实在。她没啥架子,也不爱吹牛,就是闷头做事。她那股拼劲儿,跟咱们生活中那些不服输的人挺像的。比如你身边有没有那种,明明条件不好,还硬要拼一把的人?她就是这样,只不过她拼的是国家的大事儿。她的故事让人觉得,普通人也能干出不普通的事儿,只要你肯咬牙坚持。 当然,她的路也不是一帆风顺。没钱、没资源、技术落后,这些问题哪个不头疼?可她没被这些打倒,反而越挫越勇。这点挺值得咱们学的。生活中谁还没点困难啊,但能像她这样扛过去的不多。她用行动证明了,坚持不是喊口号,是实打实干出来的。