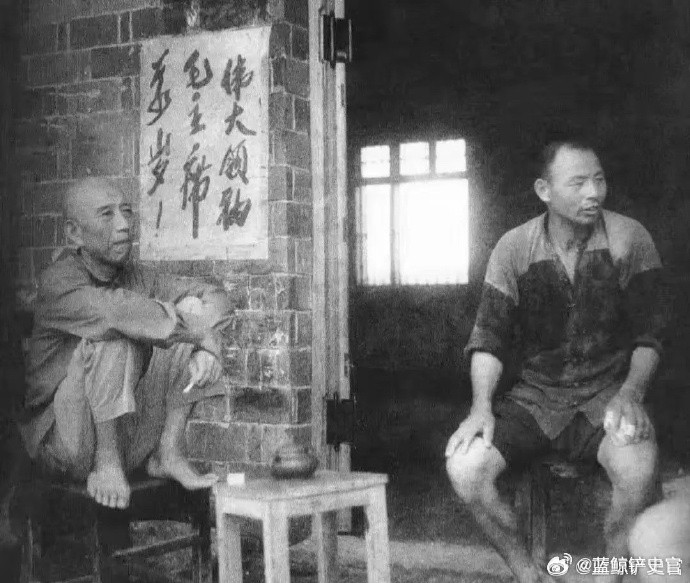

1911年,被革命军擒获的潮州知府,陈兆棠的一张照片。 镜头中,陈兆棠被五花大绑在潮州知府署前的照壁下,他的辫子已被剪断,身上的官服被拔掉,只剩下一身单薄的内衣。照壁上赫然贴着一张公告,旁边写着"处决民贼陈兆棠以谢天下"几个醒目大字。 革命军士兵们环绕在这位曾经权倾一方的潮州知府周围,眼神中透着复杂的情绪。围观的潮州百姓脸上却没有丝毫怜悯,只有长久压抑后终于得到释放的快意。与往常处决罪犯不同,当陈兆棠被押赴刑场时,没有一位百姓站出来为他求情,相反,人们奔走相告,争相目睹这位"民贼"的结局。 枪声响起,第一颗子弹精准地打在了陈兆棠的嘴上,他满口的金牙洒落一地。随后,又有十多颗子弹射入他的身体。有人说是13枪,也有人坚称是19枪。无论如何,那天的枪声,为陈兆棠的一生画上了句号,也为一个时代的终结奏响了序曲。 就在生命的最后时刻,陈兆棠留下了一句饱含深意的遗言:"不死于君,不死于国,死于因果。"这位曾经的清官,似乎在死前看透了自己命运的轮回。他没有怨恨那些扣下扳机的革命军,也没有归咎于摇摇欲坠的清廷,而是承认了自己种下的"因"终于结出了无法逃避的"果"。 武昌起义的烽火,在1911年10月10日点燃后,很快蔓延至全国各地。当革命的火焰烧到潮州时,民众们自发组织起来,点燃了知府大院的火把。这座曾经令人畏惧的权力堡垒,在一夜之间被愤怒的火焰吞噬。陈兆棠被愤怒的民众从府中揪出,交到了革命军手中。 "给他一个机会吧,只要付出十万银两就能保住性命。"有人这样对陈兆棠说。但出人意料的是,这位曾经为官清廉的知府拒绝了这一提议。或许在他看来,自己犯下的罪行,已经不是金钱能够赎回的了。 革命军对陈兆棠进行了简短的审判。法庭上,陈兆棠的罪行一桩桩被列举出来:在惠州三年杀人三千,在潮州一天可杀三百。法官扫视着台下愤怒的民众,宣布了死刑判决。 谁能想到,那位死于枪决的陈兆棠,曾是一个出身名门望族、备受期望的年轻人。他的父亲陈士杰是清朝鼎鼎有名的山东巡抚,曾在曾国藩幕府担任要职。家族显赫的背景让陈兆棠从小就接受了良好的教育,晚清大儒王闿运亲自为他和兄弟们授课,希望他们能够继承家族辉煌。 然而,命运似乎与陈兆棠开了个玩笑。与顺利进入翰林院的兄长们不同,他在科举道路上屡试不第。这种挫折感深深刺痛了陈兆棠的自尊心,他不得不选择另一条路——花钱买官。但计划赴任前,母亲去世,他不得不在家守孝三年;守孝期满再次买官,又因父亲去世再度离任。两次守孝结束后,他第三次买官,终于在四川云阳县开始了自己的仕途生涯。 在云阳、威远、大邑等地任职期间,陈兆棠确实表现出了一个好官的模样。他主持修建了经纬书院和平云书院,自掏腰包购置书籍,聘请名师教导学生。在威远县任职期满时,百姓们含泪相送,场面感人。一位当地老人回忆说:"陈大人为官清廉,从不接受贿赂,百姓有冤屈找到他,总能得到公正处理。" 然而,转折出现在崇庆州剿匪时期。成都知府刘心源看中陈兆棠的能力,委派他前往匪患严重的崇庆州。陈兆棠采取了重赏告密、严惩盗贼的策略,本是无可厚非,但他为了迅速见效,不分罪行轻重,对所有盗贼都处以极刑。一年之内,他处死了300多人,其中不少人罪不至死。 与陈兆棠交好的知县黎承礼曾劝告他:"一味杀戮只能治标不能治本,迟早会种下祸根。"但陈兆棠并未听取这一忠告。他那种急于证明自己能力的心态,加上买官入仕的自卑感,让他走上了一条极端的道路。 陈兆棠的"才能"很快引起了两广总督岑春煊的注意。他被派往广西剿匪,组建了1500人的"两广棠字全军"。在广西,陈兆棠身先士卒,确实平定了不少匪患,但他对待俘虏的方式更加残酷——不管是主犯还是从犯,一律处斩。 随后在广东任职期间,陈兆棠的残暴达到了顶峰。他在清乡政策实施中大开杀戒,在惠州任职三年期间,杀了3000多人。当时,广东匪患复杂,族人之间互相检举,贪官受贿诬陷良民,导致大量无辜百姓惨遭错杀。有一次,做小生意的罗宾二被土匪绑架,他父亲去报案,土匪却贿赂官员诬陷罗宾二为绑匪。陈兆棠不分青红皂白,将罗宾二处死。类似的冤案不计其数,百姓给他取了个外号——"屠伯"。 当陈兆棠的恶名传到恩师王闿运耳中,这位老先生痛心疾首,写信规劝他要注重教化,不能滥用刑罚。然而,陈兆棠的兄长陈兆葵却为他辩护,认为严刑峻法正是所需。