引子

*本文摘自《安徽文史资料》第六辑(1982年),作者马长炎,原标题《回忆“皖南事变”的一些情况》

正文

我作为新四军的一名战士,有责任、有义务把过去的革命斗争史回忆记录下来。但由于当时环境的局限,对皖南事变的全面情况不够了解,只能就自己的亲身经历和所知道的情况谈一点,并对当时能否从铜繁地区北渡,讲一点自己的看法。

一、事变时的战斗情况

一九四一年一月三日,我在三支队五团二营,在江北无为接到上级通知,要我们迅速过江,赶回军部。那天晚上,天下着雨,刮着风,黑洞洞的伸手不见五指,我和张元寿、周绍昆等同志带领二百人左右的队伍,顶风冒雨从无为的六洲、四家闸过江,到了繁昌的一百步(地名)。

一月六日晚上,我们赶到章家渡,看到了军部机关的一些后勤人员,知道整个部队已经出发。我们在章家渡街上吃了一顿晚饭,就追赶部队。当时,只知道部队在前边走,我们在后边赶,其他情况都不了解。

七日下午,我们赶到丕岭脚下,看到地上躺着一些尸体才知道国民党军队拦击我们的队伍,发生了战斗。我们立即集合队伍进行战斗动员。战士们听到国民党公开破坏抗战,不打鬼子而打我们的消息时,怒火中烧,对国民党这一无耻行径恨得直咬牙。这时,部队的士气很旺,连生病的同志也坚持不掉队。大家表示要好好地跟这些反动家伙干一场,狠狠地把他们教训一顿。

消天下午四五点钟,我们到了丕岭顶上。三支队副政委胡荣同志看到了我们,他说:“你们赶到了,好!国民党拦我们的路,已经打起来了。你们现在赶快休息,搞饭吃,随时准备参用战斗。”胡荣同志告诉我们,军部为了便于行动,将皖南部队编为三个纵队:第一纵队由老一团、新一团组成,傅秋涛同志指挥;第二纵队由老三团、新三团组成,周桂生同志指挥;我们五团和特务团组成第三纵队,由张正坤同志指挥,跟随军部一道行动。他还简要地谈了兄弟部队消灭国民党石岭守敌的战斗情况。这时,部队士气更加高昂。由于行军,加上天气有点闷热,大家把棉袄里的棉花都扒掉了,摩拳擦掌,准备轻装迎敌。

因情况发生了变化,七日晚上十点左右,团部命令我营向高岭出发。这时,天很黑,下起了毛毛雨。部队迎着风雨在崎岖的山路上前进。快到高岭时,侦察员报告,敌人正与我们抢占制高点。我们立即命令四连作为前卫连,用最快的速度抢占高岭。战士们不顾陡峭的山石,带刺的荆棘,忘掉了疲劳和饥饿,使劲地向山上攀登,抢占山头。我们一到山顶,黑暗中察觉敌人正在向上爬,相距没有多远。我们便指挥队伍迅速占领有利地形,等敌人快到跟前时,一声喊“打”,手榴弹、机枪、步枪一向敌人开火,战士们把两天来心中的仇恨压在枪膛里,猛烈向敌人扫射,愤怒的手榴弹在敌群中爆炸。敌人被这突如其来的猛烈火力打了下去。不一会他们组织了反冲锋,又被我们打下去了。敌人看明攻不行,就来暗的,又组织了两次偷袭,也都被我们打下去了。

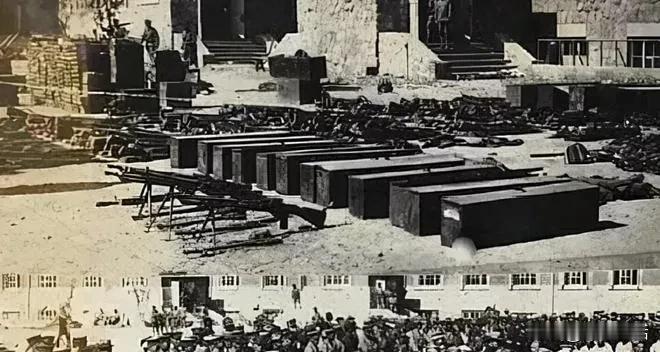

九日下午,我们接到命令离开高岭阵地,向石井坑、东流山转移。天还下着雨,很大,路更滑了。刚走到高岭脚下,天就黑了。战士们虽然打了三、四天仗,没吃什么东西,没睡什么觉,但由于打退了敌人的几次冲锋,缴获了一些枪枝弹药,我们没有什么伤亡,部队的情绪还是很高的。

十日早晨,我们到达东流山。当时,五团还是整齐的。我们进入阵地时,战斗已经打响了。敌一四四师、五十二师、一〇八师已将我们包围。东流山有一边没有什么树,除了一些茅草外,全是石头。叶军长命令我们五团坚守阵地。我团奉命在敌前强行构筑工事,掩护军部安全。这一天,我们打退了敌人的几次进攻。十一日,我们又打退了敌四十师的几次进攻。十二日下午,敌人发动了大规模的进攻。敌人先用大炮朝东流山猛烈轰炸。整个山头被炸得硝烟滚滚,土石横飞。敌人快接近我们时,炮停了,用机枪开始向我们扫射。这时,赖少其同志向敌人喊话:“川军兄弟们!你们不要上国民党顾祝同的当,不能自己打自己,互相残杀。我们要枪口对外,一致抗日。”当敌人冲到我阵地前沿时,我们的机枪突然响了,手榴弹同时发挥了威力,战士们个个如猛虎一样,决心要把敌人打下去。紧靠我们阵地的是三营。不一会,三营教导员叶露霄同志牺牲了。敌人仗着人多,象疯狗一样,一群一群地向我阵地冲来。我和营长陈仁洪同志指挥部队进行反冲锋。在激烈的战斗中,陈仁洪同志不幸胸部负伤。我立即接过指挥旗,继续指挥战斗。我们跃出工事,同冲上来的敌人挤起了刺刀。仇恨的怒火在大家的胸膛燃烧,战士们凭着顽强的革命毅力,又一次打退了敌人的猖狂进攻。在战斗中缴获了一些枪枝弹药,消灭了部分敌人。当把敌人打退下去后,我发现自己遍身是血,眼睛发花,手提不起来,才知道自己已经负伤了。我用电话向团部汇报了情况。团首长命令组织股长王荣森同志和曾副官,来接替全营的指挥任务。陈仁洪同志把望远镜交给了曾副官,我把快慢机交给了营特派员刘国兴同志。

这时,已是下午六点多钟。当通讯员把我和陈仁洪同志背下阵地时,由于几天没有吃饭,没睡觉,加上流血过多,我已经昏迷了。在我有点清醒的时候,听说团首长要我们带领一些同志隐蔽,待机突围,并派一个侦察班和一个通讯班护送。政治处主任何志远同志匆匆跑来和我们道别。他说。“目前情况很严重,我们要打出去。希望你们带好伤员突出去。我们还要打鬼子救中国,要向全国人民宣布这些国民党反动派、阴谋家所干的罪恶勾当。”就这样,我们和正在战斗的战友们告别了。

这一仗,打得十分残酷,我们部队伤亡很大。

二、负伤后的突围情况

天黑以后,我们向枪声稀疏的方向前进。子弹从我们头顶上嗖地飞过,不远处传来轰轰的炮声。摸索了半夜,枪声渐渐远了,我们便在一个山谷中休息。由于打了四、五天的仗,几昼夜没有合过眼皮,一躺下,同志们就睡着了。卫生指导员柳向光看我翻身打滚睡不着,摸出一片止痛药,送到我嘴里,过一会,伤口减轻了痛,就朦睽胧胧地睡着了。一阵剧痛,使我醒来,天已经麻花亮了。忽然,对面山上传来人喊马叫的声音,仔细一听,人数不少,是敌人从这里迂回包围我东流出阵地。我立即命令通讯员拉醒大家,把躺下时被压倒的枯草扶起,分散隐蔽到附近的树林里。天大亮时,敌人“叮当”“咣啷”地从我们附近走过去。

到了晚上,我们又继续向前摸索。没有负伤的同志,小心地搀着伤病员,帮他们背东西、遮风雨。为了不让敌人发现痕迹,我们把踩倒的枯草扶起来。天亮后,我们又找个地方隐蔽休息。由于白天生火有烟,晚上生火有火光,我们只能嚼生米、生菜充饥。就这样,摸索着走到石井坑东南的一座大山下。

那里是一个林密坡陡的山谷,两侧是起伏不平的山岗。山岗和山谷里丛生着茂密的松树、冬青、竹林和一人高的荒草。沿着山谷下去,是弯弯曲曲的长满杂草的山沟。山顶上有敌人的哨兵,但他们看不见我们的动静。上面不容易下去,下边也不容易上来,凭着长期的游击生活的经验,我们便在这里停下来。

隐蔽在敌人鼻子底下,一切行动都要非常小心,轻手轻脚。咳嗽时就用双手捂住嘴,或对着地下的小洞。我们背靠背,三、五个一堆,挤在一起。

夜里,忽然下雨,树叶上滴下的雨点把我们惊醒。大家都张开嘴巴对着天,接点雨水润润冒火的喉咙。雨越下越大,大家才慌起来,齐力把松树扳倒,挤坐在上面,把仅有的两块雨布顶在头上,山水从脚下哗哗地流着。由于在丕岭准备参战时,我们都把棉袄里的棉花扒掉了,现在身上只穿着几件单薄的衣服,腰以下的半截身子全湿了,寒风一次,又饿又冷,浑身直打冷颤。天亮时,西北风卷起了鹅毛大雪,我们双脚埋在雪里,都快冻僵了。

敌人趁机搜山,企图利用白茫茫的大雪,搜捕我们。我们顺着流水的山沟,分散隐蔽。敌人耐不过严寒,只是老远地瞎咋唬一阵,乱放一通枪之后,夹着尾巴跑掉了。

这些天来,生米嚼完了,药品也快完了。饥饿、寒冷和伤痛,把我们折磨得没一点力气。有些同志流露出急躁情绪。我们针对同志们思想状况进行解释、教育,讲红军长征和我们坚持三年游击战争的艰苦奋斗精神,分析形势,指出眼前的困难是暂时的,坚持下去就是胜利。我们要保护身体,保存力量。发动大家吃树叶、挖野菜、想办法逮老鼠充饥。

大约坚持到一月底,敌人内圈的包围松了一点。我就和陈仁洪同志商量,决定派几个同志在黑夜摸下山,侦察敌人情况,探听突围道路,买回一些粮食。过了两天,下山的同志们毫无消息,我们非常焦急。到了第三天上午,才回来两位同志。看到他们一付难受的神色,我们知道事情不好了。他俩说:他们下山后到一个村庄,进去几位同志,他俩在村外警戒,不一会,听见逃去同志的惨叫声,就知道中了敌人的埋伏。不久,看见敌人押着我们的同志走了。等敌人去远以后,他俩进了庄子。一位老太太说:敌人化装成便衣,埋伏在房子里,我们的同志一进去,就被捆起来吊打。惨无人道的敌人,象野兽一样,把擦枪用的通条,烧得通红,往他们肛门里捅。我们的同志非常坚强,宁死不屈,决不泄漏一点秘密。当场就被敌人捅死了两位,剩下的被押走了。回来的两位同志翻了几道山,向老百姓买了一些玉米和菜做的粑粑。在艰苦的环境中,群众还惦记着新四军,讲“新四军是好人多难,国民党反动派这些畜生,再凶残、狡猾,终究逃脱不掉共产党的惩罚”

我们根据他们汇报的情况,结合山里不时还有零星的枪声,分析了一下形势。认为群众对我们的感情还是深的,附近山上还有我们的同志,等适当时候还得下山找群众,我地方党组织。

几个夜晚,我们都没有睡觉,探听周围动静。后来,发觉从我们这座山背后的一个地方,几次传来狗叫声。一天夜里,我和陈仁洪同志带几个同志向狗叫的方向摸去。走到那里,发现是一户人家,两间茅草屋紧靠着山坡。但找遍了各个角落,未见到一个人影。到第三次去的时候,才找到了这家的主人,向他讲明我们是新四军,前两次来没找到人,烧了他家的木炭,吃了他的青菜,都把钱埋在窑洞和菜地里。这时他全相信了,把他的父亲、老婆、儿子都从外面喊回来了。他父亲望着我们的脸和衣服,颤抖地走到我们跟前,拉着我们的手,流下了眼泪。

这户人家姓凤,做木匠活。我们称老人家为凤老大爷,称他儿子为凤木匠。那天晚上,一家人忙着为我们烧水、做饭,把埋在地下的咸肉挖出来做菜,一片热腾腾的情景,使我们感到无比的温暖。

没几天,大约是二月中旬的一个夜晚,我们又到凤木匠家去。刚到那里就听见狗叫。我们立即隐蔽到路两旁。原料想若是敌人多,就不动;敌人少,就准备逮俘虏。不料“捉”住的是自己军部的两个同志。我们二营的连指导员吴生茂同志和一营的连长彭司宝同志,听出了我们的声音,立即跑了过来。大家互相问了一下情况以后,高兴得不得了。康东北同志告诉我们,项英、周子昆、李志高、谢忠良、杨汉林等同志隐蔽的地方离我们只有三里多路。我们就叫他们回去报告项英同志,约定时间在一个地点见面。

天刚亮,我带一个同志去了。康东北同志把我们带到李志高、谢忠良、杨汉林等同志那里,见到了项英、周子昆等同志。项英同志认识我,因为我曾在教导队工作过,他很高兴,问了我们的情况,说现在敌人封锁严,要先坚持,后突围。我们在他那里吃了一顿饭,天黑时就回来了。回来后没几天,我们又见了面,并成立了临时党总支,杨汉林同志任支书,我任组织委员。

三月初,项英等同志转移到濂坑附近石牛坞村旁的蜜蜂桶石洞,我也去过。我们建议要抓紧时间组织突围,说明只要三、四天就可以过江。他们同意这个意见,说等找到地方党以后,把情况搞清楚,再突围。要大家保重身体,隐蔽好,不要暴露目标。三月中旬的一天,天刚亮,李志高、谢忠良等同志把那边的人都带来了。他们的脸色很不好,我们问出了什么事,他们说:项英、周子昆同志被叛徒刘厚总打死了,黄诚同志负了伤,送到你们这里休养治疗。大家心里都非常难过。他们在我们这里住了一晚,第二天又分开了。

大约是三月下旬,项、周两同志被害后半个月,我们找到了地方党组织,和孙宗溶同志见了面。大家在一起分析了当时的情况,研究了突围的计划和路线。决定从章家渡西边过河,经过南陵,由繁昌渡江到无为。突围路线确定之后,我们就开始做准备工作。并决定留下刘奎、李建春、黄诚等同志领导和组织游击队,坚持皖南地区的武装斗争。

四月底的一个晚上,我们的队伍在凤木匠家集合出发。当时,我们一共有六,七十人,其中营以上干部就有李志高、谢忠良、罗湘涛、胡金魁、杨汉林、李建春、陈仁洪、李元、龚杰、陈建华、欧德胜、胡金龙和我等十几人。连级干部有刘奎、何继生、彭司宝等十来个人,排级干部有李德和、郑德胜、祝树生、张益平等二、三十人。凤老大爷一家看见我们还有这么多人,又惊又喜,专门炒了一袋子糯米送给我们,我们不要,凤木匠扛着米袋,给我们带路。临行时,凤老大爷高一脚、低一脚地把我们送出庄外,含着眼泪说:“愿菩萨保佑你们,到江北找到部队,早日打过来。回来时,不要忘了我们,一定要到我家来。”

那天夜晚,我们绕过敌人的封锁线,冲出了敌人的包围圈。天快亮时,过了章家渡河。凤木匠抓着炒米,一把一把地塞到我们的口袋里,和我们分别了。我们赶到云岭的中村山上隐蔽休息。第二天赶到南陵的何家湾,第三天住在老虎山与斑山岭、铁门闩之间的一个庙里,第四天从繁昌的一百步(地名)过江到无为的白茆洲,从五号(地名)到胡家瓦屋,见到了曾希圣和孙仲德等同志,终于又回到了江北与主力部队汇合了。

三、对当时能否从铜繁地区北渡的一点看法

皖南事变发生以后,我党对国民党这一反共罪行的真象,进行了全面的揭露和坚决的斗争。对项英同志的错误,也在党内进行了批判,作出了《关于项、袁错误的决定》。但是,关于皖南新四军北移的行军路线问题,大家的认识不尽相同,现在仍有进一步研究的必要。

关于北移路线,当时有三条可供选择:一条是由驻地往北,从铜陵、繁昌之间北渡长江;一条是由驻地向东转苏南,然后北渡;第三条是由驻地往南,经过泾县茂林、旌德、宁国、广德、郎溪到苏南,再渡江北上。据说中央早就指示,应由铜、繁地区直接北渡或经苏南北渡。由于我们三支队从三八年秋天开始,就一直在铜繁沿江一带活动,我从三九年秋天就往来于大江南北之间,对长江两岸的铜、繁、无为地区情况比较了解,我认为从铜繁地区直接北渡是可能的,是不会受到多大损失的。具体说来有以下四个有利条件:

1、群众基础好

我们从三八年春天到皖南以后,就活动在铜陵、繁昌、青阳一带,一直抵到江边。这里是敌顽夹攻地区,日本鬼子、伪军、国民党顽固派横行霸道,各种苛捐杂税多如牛毛,国民党部队自天是兵,晚上就是土匪,抢掠奸淫,无所不为,广大群众受尽了苦难,生活在水深火热之中,对敌伪顽极端痛恨。

我们刚到那里,开始时群众也怀疑,不敢信任。由于我们坚决执行“三大纪律、八项注意”,军纪严明,经过洪杨树、马家园等战斗以后,群众就开始相信我们了。说我们讲的与做的一样,是共产党领导的真正抗日的队伍,是老百姓自己的队伍;说我们虽然人少武器差,不仅能打鬼子,而且还能战胜鬼子;说我们没去前,晚上关上门顶上扛子也不敢在屋里睡觉,现在鬼子、伪军不敢来了,晚上可以开门睡觉。我们还尽量抽出时间帮助群众割稻、担水、看家,经常向群众宣传抗日救国的道理。那时,我们不打土豪,枪口对外,团结一切可以团结的爱国力量,积极开展抗日民族统一战线工作,提出有钱出钱,有力出力,抗日救国,挽救民族的口号。这样做,群众是容易接受的。随着时间的推移,我军的影响越来越大,群众和我们的感情也越来越深。到三九年冬天,我们血战汤口坝的时候,好多群众自动冒着生命危险给我们送饭、送子弹、抬伤员。所以说,这一带的群众基础很好。这是第一个有利条件。

2、地形熟悉,路程较近

我们从三八年春天到四〇年底止,在这沿江一带活动了近三年时间,西到姚家沟,东到峨山桥、二坝,都可以过江。可以从马家坝、三山、峨桥过江到板桥,也可以从一百步过江到白茆洲,还可以从铜陵过江。从军部驻地经过南陵到铜陵或繁昌过江,只要三、四天时间。比从驻地向南,经过旌德、宁国、广德、郎溪到苏南,再渡江北上,路程要近得多。比从驻地向东,转苏南后再北渡,距离也近。所以说,从铜、繁直接过江,地形熟、路程近。这是第二个有利条件。

3、我军长江南北常有来往,敌人摸不清我们动向

事变前,日寇占领着芜湖、铜陵、青阳一线;反动派川军驻防在南陵、繁昌一带;我们三支队则回旋在这一地区的敌、伪、顽之间。沿江边上的马家坝、朱冲等地虽有鬼子的据点,但并不是到处都有碉堡。川军是杂牌军,和国民党中央军存在着矛盾。我们在川军中也做了一些工作,在国民党没有公开反共之前,川军反共不太明显。

从三八年底开始,我们院南新四军与江北就有了联系。三九年三月,孙仲德、桂蓬洲、顾洪等同志从三支队五团到江北,担任江北游击纵队负责人。不久,张云逸、罗炳辉、邓子恢等同志到江北,成立了新四军江北指挥部。

我于三九年秋天到江北,在开城桥、猪头山等地同孙仲德、桂蓬洲、桂林栖、江天元等同志见过面。三九年底到无为南乡的姚家沟、北乡的汤家沟、三官殿等地,看到胡德荣、胡仁达、吴锦章、赵鹏程、张克林、董干等地方党同志。从那时起,我们经常来往于江南江北之间。主要任务:一是从江南送物资到江北,二是到江北扩军,三是到江北搞钱(三官殿四O年就给我们收税,地方党专门派了一个区长张克林同志担任这项工作)。有时还在江上放水雷,打击敌人。四O年九月份,林维先同志带着挺进团过了江,活动在无为、庐江、桐东一带。

那时,江北这边除了无为城、运漕、雍家镇驻有鬼子和伪军外,其它地方敌人不多。由于这一带的群众基础好,在群众掩护下,我军在长江南北经常来往的活动情况,敌人是不容易知道的。我们对敌人的情况一清二楚,敌人象瞎子聋子,摸不清我们的动向。我们过江后,有自己的部队接应,在群众中也有落脚地。这是第三个有利条件。

4、已经成立了渡江指挥部,组织了二百来条船作渡江之用

从四〇年九、十月份起,我们的工作主要转入了解江上的敌情和组织船只。以后,军部成立了渡江指挥部,曾希圣同志任指挥长。彭胜标同志在凤凰颈以西搞船,我在姚家沟以东,一直到白茆洲、六洲一带搞船。经过一番工作以后,我们已组织了二百来条船,最小的船可渡十几个人,大船可渡八、九十人。一次至少可渡四、五千人。沿江一带的船工,深受敌人的压迫,经过我们的宣传和行动教育之后,同新四军感情深,只要伸出四个手指要船,船就来了。后来,我们还经常组织船只演习,训练船只随时听从指挥调动,为皖南部队过江作好充分准备。

综上所述,部队从这一带过江是有条件的,如果我们分批从铜繁地区的不同地点找机会北渡,损失是不会很大的。当然,也有不利因素,比如,江边有鬼子据点,江面有鬼子汽艇巡逻,白天不能行动,晚上行动不够方便;长江江宽水深,如遇敌人封锁,也可能会受损失。但这些不利因素是可以克服的。我们就在皖南事变发生前几天,一月三日,还带了一百人从江北到江南的。就在事变后没几天(阴历腊月二十八日),张玉辉、巫希权同志还带了突围部队几百人,从狮子山过江到无为的。大部队渡江,即使可能受到些损失,比起来也会小得多。

据说,四〇年十月份,中央军委曾发电报给新四军:军部应趁此时迅速渡江,以皖东为根据地,绝对不要再迟延。皖南战斗部队,亦应以一部北移,留一部坚持游击战争。但由于项英同志的思想右倾,放弃了统一战线中独立自主的原则,对蒋介石从我军在苏北黄桥决战获胜后,就开始策划的第二次反共阴谋,丧失警惕,对从铜繁地区北渡的各种有利条件认识不足,片面夸大了从铜繁地区直接北渡的不利因素,因而选择了从驻地向南,经茂林、旌德、宁国、郎溪,到苏南再北渡的错误路线,遭到蒋介石的围攻,给党造成了严重的损失。这个深刻的教训,值得我们认真地记取。

由于皖南事变发生到今天,相隔已长,加上当时自己所处位置的局限性,回忆中有不妥之处,请大家指正。

一九八一年七月

(原注:此文系作者根据本人在一九八一年五月举行新四军和华中抗日根据地研究会上的发言整理而成)

资料来源:

《安徽文史资料》第六辑(1982年)