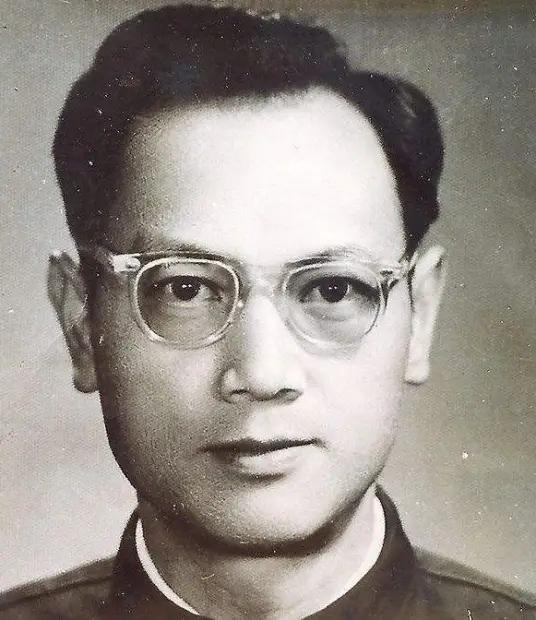

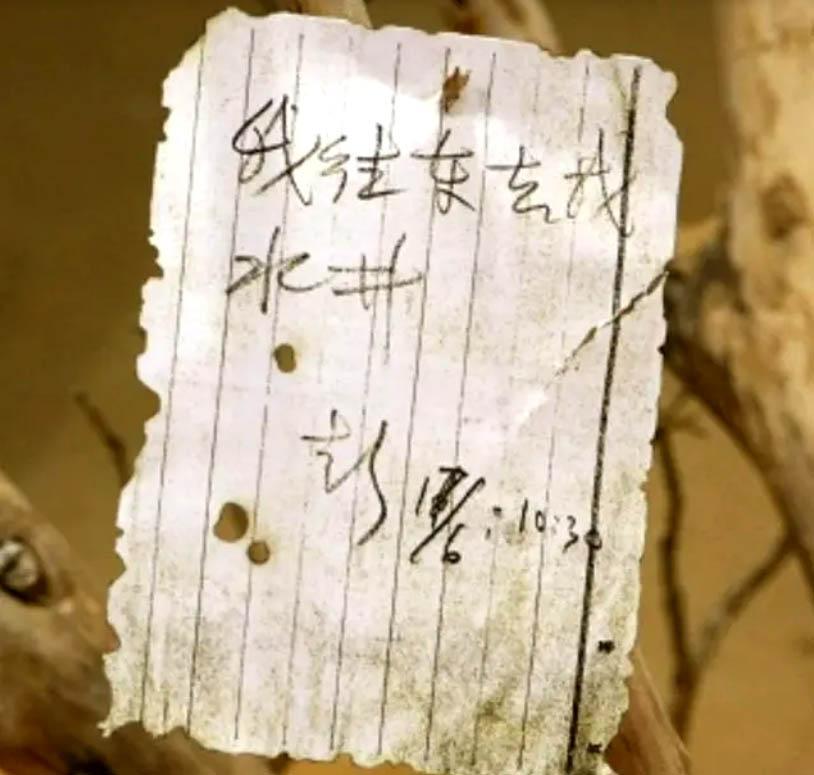

1980年6月17日,彭加木在罗布泊失踪,时至今日都是个未解的悬案。 1980年的6月,在中国西北的罗布泊,一场科考正在紧张进行。 这片被称为“死亡之海”的地方,气候极端、环境恶劣,历史上曾吞噬过无数生命。 对于彭加木来说,这次的科考并非初次涉足。 作为一名资深科学家,他早已将这片荒漠视作自己的“战场”,立志在这片广袤的土地上挖掘出更多的科学秘密。 然而,就在1980年6月17日,一个看似平常的日子里,彭加木为了寻找水源,独自踏入了这片无人区,从此再未归来。 这次失踪,不仅让罗布泊的科考工作陷入僵局,也让无数人感到困惑:他究竟遭遇了什么? 彭加木这个名字,在中国科学界可是响当当的。 他,1925年出生于广州,从小就显示出对科学的浓厚兴趣。 长大后,他顺利考入国立中央大学农学院,一路读书工作,最终加入中国科学院,成了一名生物科学研究员。他的职业生涯与新疆有着不解之缘。 自1956年起,他便积极参与国家科考事业,尤其是罗布泊的科考。 罗布泊,这个名字乍听上去还有些美丽,但它背后的真相可不那么美好。 这片曾经是古楼兰王国的繁华之地,因为气候变化和自然环境的恶化,早在几百年前就变成了一片死寂的沙漠。 从那以后,无数探险者、科学家都曾试图揭开它的神秘面纱,但大多数人都铩羽而归。 然而,彭加木是个不认输的硬汉。他多次深入罗布泊,每次都顶着酷热和干旱的考验。 1980年那次考察,彭加木和他的团队不仅仅是常规的地质考察,还要采集生物样本,研究罗布泊地区的水源变化。 考察队驻扎在一个临时搭建的营地里,风沙时不时呼啸而过,遮天蔽日。 这种情况下,几个人挤在帐篷里,时不时要清理积在设备上的细沙,大家脸上挂着疲惫的表情,却也掩饰不住那份科学探险的热情。 6月17日早上,阳光强烈地照射在营地上。彭加木拿着地图和仪器,正和队员们讨论当天的计划。然而,问题也在这个时候逐渐浮现——水源告急了。 罗布泊的极端天气条件下,水比什么都重要,没有水,大家连继续待下去的力气都没有。 当天午后,气温已经高达40多度,沙子被晒得滚烫。彭加木决定独自前往一个疑似有水的区域探查。 他知道,这一趟不容易,但如果能找到水源,那就能给团队带来希望。 他身上带着罗盘、地图和一小瓶备用的水,留下了自己的行进方向后,毅然走向了无尽的沙漠。 当彭加木消失在地平线的尽头时,科考队还在营地里等待消息。 然而,几个小时过去了,天色渐渐暗了下来,却始终不见他的踪影。 队员们开始意识到不对劲,连忙组织起救援队伍,拿着手电和旗子,分头在荒漠里寻找。 但要知道,这可是罗布泊啊!这里的沙丘一望无际,风沙吹过,前一秒留下的脚印,后一秒就会被掩埋。 彭加木仿佛从这片土地上蒸发了一样,搜救队找了整整三天三夜,也没有发现任何迹象。 大家的心情从焦急转为绝望,但依然不愿放弃。 随着时间的推移,更多的救援力量加入进来。直升机、地面搜寻小队一齐出动,甚至派上了军犬,但依然没能找到彭加木的下落。 有人说,或许他陷入了流沙;也有人猜测,可能是突然遇上了沙尘暴,被困在某个沙丘之间。猜测和传言满天飞,可真相到底是什么,谁也说不清。 彭加木的失踪,让整个事件蒙上了一层神秘的色彩。很多年后,人们依然在猜测这位勇敢的探险家到底遭遇了什么。 虽说彭加木的失踪是个遗憾,但他的精神却一直在激励着后人。 有人曾问过,为什么他如此执着于这片死寂的荒漠? 他早在多年前就有机会去莫斯科留学,学习最先进的技术,但他毅然放弃了出国的机会,选择了祖国的科考事业。 他曾经说过:“我想做一颗铺路的石子,让别人踏在自己的背上走过去,也是光荣的。” 这句话,直到今天听来,依然让人感慨万分。彭加木用自己的行动诠释了什么叫做“科学无畏”。 罗布泊,也因此成为了一块充满敬畏与神秘的土地,永远记录着那段勇敢而悲壮的历史。