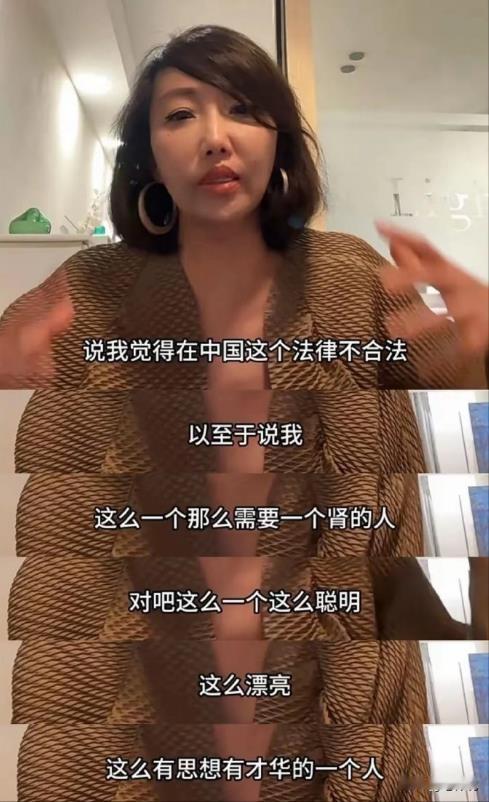

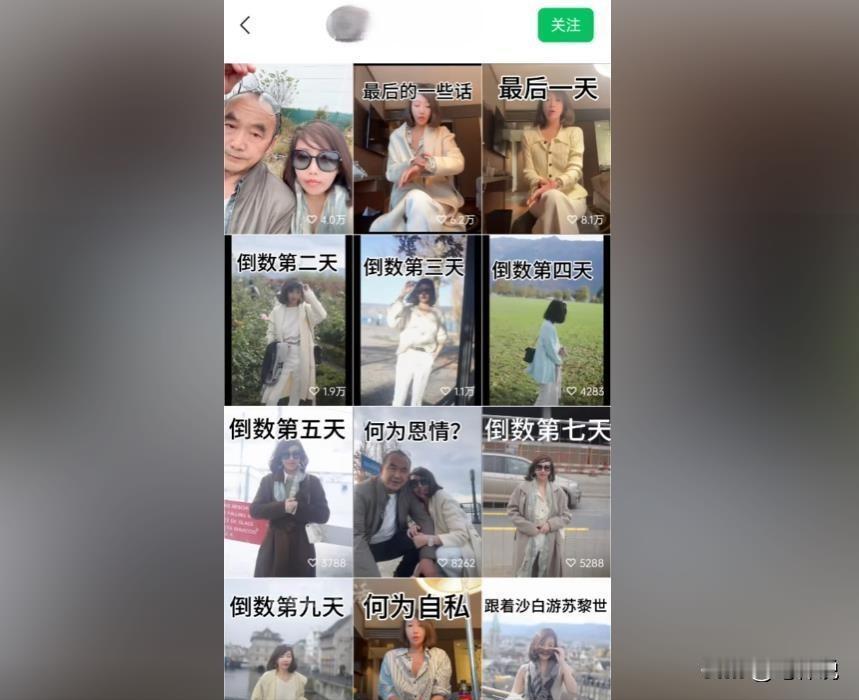

面对因身患红斑狼疮,而赶赴瑞士安乐死的女孩,我只感到了厌恶! “我过了极好的一生。”屏幕里,女孩妆容精致,语气平静。 这句话,如果放在其他语境下,或许会让人心生羡慕,觉得这是个洒脱通透的姑娘。然而,此刻的她,身处瑞士一家提供辅助性自杀服务的机构,正在录制告别视频,准备结束自己年仅20岁的生命。 这位名叫沙白的女孩,患有红斑狼疮近20年。这是一种无法根治的免疫系统疾病,患者需要长期服药控制病情。沙白在视频中提到,她无法忍受药物带来的副作用,也不愿接受透析治疗,最终选择用这种方式结束痛苦。 沙白的视频在网络上引发了巨大争议。有人赞扬她勇敢追求“自我”,有人批评她对生命不负责任,还有人质疑事件的真实性,认为这是一场精心策划的炒作。 无论真相如何,沙白的“安乐”之举,都像一面镜子,折射出当代社会,尤其是部分年轻人,对生命价值的认知困境。他们渴望“精致”的生活,却难以承受现实的压力;他们追求“自由”的选择,却忽视了自身应承担的责任。 沙白在视频中反复强调,她不欠父母任何东西,孩子没有要求被生下来,父母生养孩子是出于自身的需要。这种“互不相欠”的论调,看似“人间清醒”,实则是一种极端的利己主义。 生育之恩,是生命延续的根基,也是人类社会得以维系的情感纽带。父母给予孩子生命,并倾注心血抚养他们长大成人,这份恩情,无论如何都无法用简单的“互不相欠”来衡量。 更令人担忧的是,沙白并非个例。近年来,“原生家庭”“亲子关系”等话题频频登上热搜,一些年轻人将自身的不幸归咎于父母,甚至将“不婚不育”视为一种对原生家庭的“报复”。 这种“精致的利己主义”,究其根源,是社会快速发展带来的物质丰裕与精神空虚之间的矛盾。当物质需求得到满足后,人们开始追求更高层次的精神享受,而“自我实现”“个人价值”等观念被无限放大,传统道德观念和社会责任感却逐渐式微。 沙白的悲剧,也与她不负责任的人生态度密不可分。她不愿接受规范治疗,不顾医生劝阻,任性妄为,最终导致病情恶化,不得不面对死亡的结局。 如果她能多一些对生命的敬畏,多一些对家人的责任,或许结局会截然不同。然而,在“精致利己主义”的驱使下,她选择了逃避,选择将痛苦留给家人,自己则以一种看似“洒脱”的方式,结束了短暂的一生。 近年来,“丧文化”“躺平主义”等网络流行语,真实地反映了部分年轻人的精神状态。他们面对高房价、高物价、高竞争的社会现实,感到迷茫和无力,选择用消极的态度来逃避现实。 然而,这种消极情绪的背后,隐藏着更深层次的社会焦虑。当社会发展速度过快,财富分配机制不完善,阶层固化日益严重,年轻人看不到希望,自然也就失去了奋斗的动力。 沙白在视频中提到,她曾尝试过各种治疗方法,但都以失败告终,最终对生活彻底绝望。这种绝望,不仅仅是对疾病的绝望,更是对未来的绝望。 当一个社会充斥着“精致的利己主义”,当年轻人看不到希望,当生命价值被扭曲和漠视,悲剧的种子就埋下了。 面对“精致利己主义”的蔓延,面对“丧文化”“躺平主义”的盛行,我们不能坐视不管,更不能听之任之。重塑社会价值观,引导年轻人树立正确的人生观、价值观,是当务之急。 首先,要加强生命教育,让年轻人认识到生命的宝贵和意义。生命只有一次,每个人都应该珍惜生命,热爱生命,对自己的生命负责,也要对家人负责。 其次,要优化社会发展方式,为年轻人创造更公平、更公正、更开放的社会环境。要让年轻人看到希望,让他们相信,只要努力奋斗,就能改变自己的命运,就能创造美好的未来。 最后,要重塑社会价值观,倡导敬畏生命、热爱生命、延续生命的价值观。要让年轻人明白,生命的意义不仅仅在于“自我实现”,更在于奉献社会,创造价值。 “安乐”的尽头,不应该是“精致”的利己,而应该是对生命的敬畏,对未来的希望。让我们共同努力,为年轻人创造一个更加美好的未来,让生命之花绽放出更加绚丽的光彩。