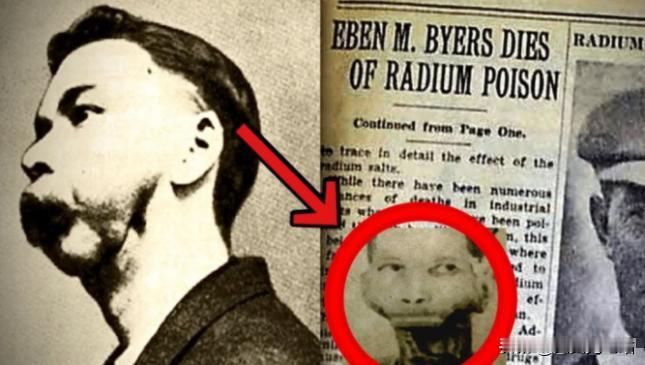

1965年,美国科学家开棺检验一男子尸体,这具埋藏了整整20年的尸体,竟然还是热的。经过深入调查,真相渐渐浮出水面——死者在生前竟然饮用了多达1400瓶被核辐射污染的水。 主要信源:上观新闻2023-12-13《把镭当保健品喝了2年,他的头骨融化,尸体到现在还有危险的放射性》 铅棺,沉重,冰冷,却压制不住内部骇人的热量。埃本·拜尔斯,这位曾经风光无限的富家子弟,如今只剩下一具持续散发着辐射的骸骨。 数十年后,科学家们打开他的坟墓,看到的不是安宁的永恒,而是令人毛骨悚然的“余温”。 这份热量源自他生前的迷恋——那瓶瓶镭水,源自他对科技进展的狂热信仰,也源自人类对于未知危险的疏忽。 拜尔斯的事件并非独一无二,从涉及“镭女”的争议到日本的核废水问题,这些事件犹如鸣响的警钟,提醒人们滥用放射性物质的危险。 镭元素,这个曾被誉为“青春之泉”的神奇物质,是如何从科学界的宠儿沦落为健康的杀手的呢? 故事得从1898年讲起,居里夫人发现了一种比铀更具放射性的元素——镭,这一发现在科学界引起了轰动。 镭元素独特的放射性,在黑暗之中闪耀着幽幽光芒,增添了它的神秘性。 人们对这种新元素了解甚少,这种神秘感和好奇心很快被商家所利用,成为他们牟取利益的手段。 市场上很快充斥着各种镭元素产品的身影,无论是牙膏、洗发液,还是香烟、化妆品,甚至还有被宣传为“镭水”的商品,商人们大肆宣扬镭元素能“美容养颜”、“抗衰老”,激起了消费者的购买欲望。 一股“镭热潮”开始席卷,人们争相购买,仿佛镭元素成为了通向健康和美丽的快捷途径。在利益面前,没有人关心镭元素真实的效果,也没有人去考虑它潜在的危险。 钢铁巨头之子埃本·拜尔斯,总是对新科技产物充满好奇。一次意外受伤,让他接触到了价格不菲的“镭水”。 一开始,他只是想要治愈手臂的伤痛,但不久后便沉迷其中,对镭水产生了近乎迷信的依赖。 他相信镭水可以让他青春永驻,甚至还能提升某些身体功能。 尽管每日服用镭水让他的身体出现了诸多异常,他却自圆其说,继续沉溺其中。 他就像一个赌徒,把自己的健康当作赌注押在镭水上,结果却是家破人亡。拜尔斯的这种偏激行为,可能与他的家庭背景密切相关。 他出身于钢铁行业,一个与科技发展紧密相连的领域,这使他对新科技充满期待,甚至达到了盲目追求的程度。 渴望站在科技的最前沿,追逐每一个新兴潮流,却忽略了科技可能带来的风险。拜尔斯的悲剧,正是这种追求科技无度的心态所造成的极致后果。 在那个对科学的狂热崇拜如火如荼的年代,拜尔斯不幸沦为了“镭热”的牺牲品。随着健康每况愈下,拜尔斯最终在病痛的折磨中辞世。他的死并未敲响警钟,反而紧随其后的是更多悲剧的上演。 那些在钟表工厂内辛勤工作的女孩们,因不得不用含有镭的颜料描绘夜光表盘,逐渐开始受到镭的毒害。 工厂主明晓镭的危害,却出于一己私利,隐蔽了事实,牺牲了工人的生命安全。“镭女孩”事件的曝光激起了公众的愤怒与政府的介入,这才让人们开始正视镭的危害,并推动了劳动保护法的建设。 时至今日,当我们瞩目于日本政府决定排放核废水之际,似乎历史的惨痛教训仍旧未被真正吸取。 政府声称废水“无害”,却无人敢于亲口尝试,这种荒谬的场面与当年推销“镭水”的人们如出一辙。 我们对于科技的跃进,往往盲目地陶醉于便捷之利,而忽视了潜在的风险。 这段历史告诫我们,对科技的追求应以理性为基石,对新事物应保持足够的敬畏与审慎。 只有深入评估科技发展带来的利与弊,强化风险防范意识,我们才能避免重蹈历史的覆辙,真正迈向一个安全、和谐的未来。