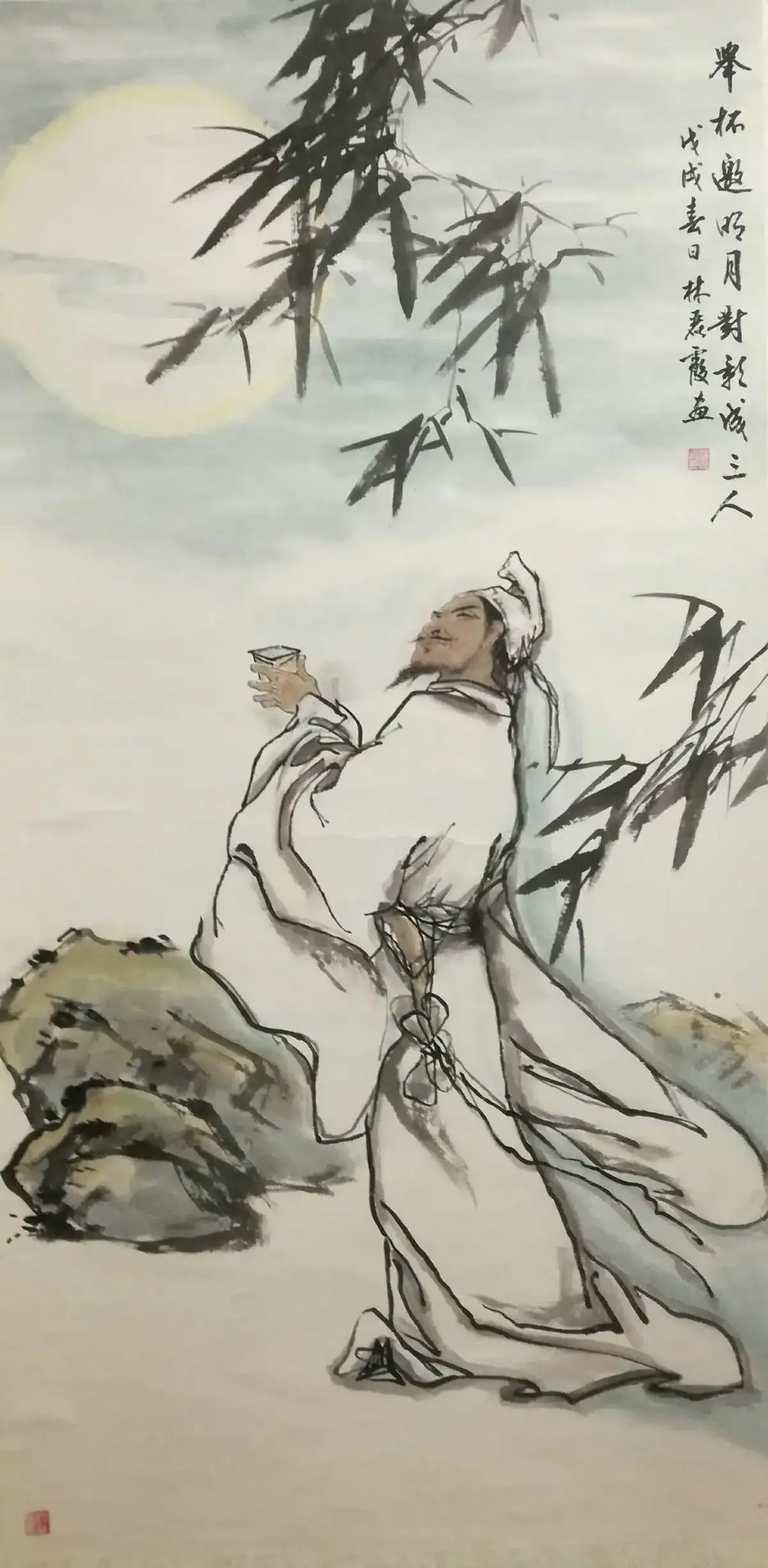

公元 744 年,李白满怀失意,携唐玄宗所赐之金,黯然离开长安。于洛阳,他与杜甫相逢,二人意气相投,遂相约不久后在梁宋相聚,共赴访道求仙之约。而在梁宋之地,他们又邂逅了高适。 三人促膝长谈,兴致盎然,决议结伴同游名山大川。行至途中,他们将目光投向了王屋山,既至王屋,那隐居于阳台宫的道士司马承祯自是不容错过。然而,命运却在此处捉弄了他们,待三人抵达阳台宫时,才惊悉司马承祯已于九年前溘然长逝。这一消息,仿若一盆冷水,浇灭了李白心中的热望,令他怅然若失,久久不能释怀。 遥想二十年前,二十四岁的李白,刚刚离蜀,辞亲远游,于江陵有幸得遇当时已盛名远扬、八十六岁高龄的司马承祯。二人虽年龄悬殊,却一见如故,相谈甚欢,大有相见恨晚之感。分别之际,意犹未尽的他们,还曾深情相约,期待他日再有机会畅叙幽情。怎奈世事无常,这唯一的一次会面,竟成了永诀。如今,李白前来寻访,却只闻故人已逝,往昔的约定如梦幻泡影,心中的怅惘自是难以言表。思绪翻涌间,李白情难自已,挥笔写下了《上阳台帖》:“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮可穷。十八日,上阳台书,太白。” 此帖作为李白唯一传世的书法真迹,其珍贵价值,无可估量。 李白,本就是个性情中人,感情丰富而浓烈。他身具豪放、浪漫的游侠气质,仗剑天涯,饮酒赋诗,足迹遍布名山大川,所交之友,不计其数。他以笔为剑,以诗为酒,绣口一吐,便是半个盛唐的繁华盛景。 在大多数时候,李白仿若那不羁的风,豪放洒脱,对世间万物皆持一种旷达、浑不在意的态度。他曾高呼 “仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”,尽显其狂放不羁;又曾言 “天生我材必有用,千金散尽还复来”,彰显其豪迈自信。然而,在他内心深处,却也有着极为感性柔软的一面,尤其是在面对那高悬于天际的明月时,他的思友、思亲、思故乡之情,便如潮水般涌来。 “举头望明月,低头思故乡。” 简单的十个字,却道尽了他对故乡的深深眷恋。在那清冷的月光下,故乡的山水、亲人和旧友的面容,如幻灯片般在他脑海中一一浮现。“花间一壶酒,独酌无相亲。举杯邀明月,对影成三人。” 孤独的身影,伴着明月与酒,将他的寂寞与思念无限放大。“古人今人若流水,共看明月皆如此。唯愿当歌对酒时,月光长照金樽里。” 他感叹时光的匆匆流逝,却又在明月与酒中,寻得了一丝慰藉与寄托。 那一轮圆圆的明月,自古以来,便是团圆与思念的象征。尤其是八月十五中秋之夜,那皎洁的月光洒向大地,所唤起的,唯有 “团圆” 与 “思念” 二词。每至此时,无数游子纷纷踏上归家之路,与家人围坐一堂,共享天伦之乐。而那些因种种缘由无法归家之人,只能在异地他乡,独对明月,将满心的思念遥寄。无论是团聚时的欢声笑语,还是思念中的黯然神伤,酒,始终是那不可或缺的陪伴。团聚时的酒,能让亲情、友情愈发醇厚浓烈,让感情升温;而独酌时的酒,伴着明月的清辉,则让思念之情愈发深沉厚重,举杯邀明月,便成了思念最诗意的表达。